哲学#024.美とは何か。

「夕焼けが美しい」とは、よく使われるありふれたフレーズです。「夕焼けが汚い」と言う人はほとんどいません。「花が美しい」も同様です。

ところが、その美を「実感する」ということになると、それが「ある(在る)」人とない人に分かれてきます。

心理学者のV・E・フランクルは「人間にはただ二つの『人種』だけが存在する。誠実な人種と不誠実な人種だ」【※1】と述べましたが、その人種の違いとは「美を発見できる人種と発見できない人種」ともいえると思うのです。

「誠実」も「美」も「人間関係」に関係している事柄です。そこには「人間性」が関わっています。

美に関しての達人といえば、たとえば岡本太郎氏の名をあげることができます。彼は『芸術は爆発だ!』というキャッチフレーズで知られ、どちらかというと奇抜な面白おじさんとして一般認識されているようですが、ただの面白おじさんではありません。彼は優れた哲学者でもあったと思います。

美術とかアートとかというと感性のみを重視する人が多いですが、それは間違いだと思います。美を発見するには「意味の鉱脈」を探し当てるまでの道のりを歩む、そのための思考能力が必要になると思うのです。

その証拠に、岡本太郎氏は言葉の面でも達人でした。彼が「自分らしくある必要はない。むしろ『人間らしく』生きる道を考えてほしい」【※2】と語るとき、彼の視線は「人間性」に向いています。

また、「幸福は絶対に求めない。ぼくは『歓喜』といっている。瞬間瞬間に死と対決するのが歓喜なんだ」【※3】と語るとき、彼の視線は「死」と「意味」に向いています。

「歓喜」とは「美を実感する(発見する)」ことです。それは一種のエネルギーだと思うのです。

『はじめに言葉ありき』。これは聖書の有名な一説ですが、この日本語訳に疑問を持ち独自に研究をした山浦玄嗣(はるつぐ)氏【※4】によると、これは『はじめに思いありき』と訳した方が適切だといいます。

で、岡本太郎氏は聖書に言及してはいませんが、彼は『はじめに怒りありき』といいます。まず「怒りが爆発した」というのです。

彼のいう「怒り」とは、単なる恨みつらみではありません。彼は次のように述べています。

「ひややかに世界を見渡して、『ノー』と言いきること。また決意をもって『かくあるべきだ』と、激しく、あるいは力まず、また早口に、そして無言で、言いきることを意味するのである」

「もちろん怒りは抽象的ではない。ただ透明な直線として、お体裁よく、悟りきって八方にひろがっているのではなく、そこには無限といえる彩り、人間の皮膚、肉、その濃いにおいがまつわっている。人間の臭みが同時に混合されなければ、透きとおらないのだ。自分でもくだらない、卑しいと思う、思いながら、そういうとざされた感情を背負いながら、それを通して輝き、透きとおる。それが人間の実存だ」【※5】

ここで彼は「実存」という言葉を使っています。実存とは「存在に光をあてること」です。まさしく「ひややかに世界を見わたし、自分という存在を考える」ことです。

爆発するのは「怒り」といっても「思い」といっても同様です。「エネルギー」といってもいいかもしれません。また、爆発するというのは「開闢(かいびゃく)」する、つまり「ひらく」ということです。

「ひらく」とは、「外部(他者)」へ向かって感覚(認識)がひらくということです。つまり「意味の世界」へ感覚がひらくということです。「意味」とは「人間関係」のことです。

たとえば、目が見えず耳も聞こえなかったヘレン・ケラーは、自分の外部に存在する他者の世界(意味の世界)を発見することによって、意味を理解し言葉を獲得していきました【※6】。そして、同時に思考回路もひらいていきました。そこにあるのが、私の考えでは「美」なのです。

私のいう美とは、単なる黄金比率ではありません。それは「関係性」であり「人間性」であり「洗練」なのです。

夕焼けや花など自然界にあるものは美しいです。それを否定する人はほとんどいないと思います。私は動物園の存在意義は認めていますが、動物も自然界の中で生きているものの方が美しいです。

なぜなら、自然界にあるものはすべて、ぎりぎりのところでベストを尽くして精一杯に生きているからです。

たとえば、私は沢登りというスポーツをやります。山の尾根を登るのではなく、沢に入って下流から滝を登って頂上を目指すのですが、周囲を断崖絶壁に囲まれた沢を登っていく途中、その断崖絶壁の中ほどの狭い足場にニホンカモシカの親子が並んでこちらをジッと見ている姿に遭遇したことがありました。

濡れた滝の細かいホールドを探しながら「落ちたら死ぬ」というビクビクの状況で登っている私を見下ろしていました。その親子は私に見せつけるかのように「どうよ」という感じで軽やかに断崖絶壁を移動して面白そうにこちらを見ているのでした。美しかったです。

ぎりぎりの環境の中で「絶対」の世界の中で精一杯生きている。それは輝いていて透明で尊厳があり、神々しくさえありました。自然体の動物は美しいのです。

で、人間にとっての自然体とはどういうものなのかと考えてみると、面白いことがみえてきます。

何度も繰り返し述べているように、人間はただ生まれただけでは人間にはなりません。「他者」を知り、自分が全能ではないことを知り、外界との間に絶え間なく「橋をかけ」、自分と外界との間に「折り合いをつけ」、自分の「態度を決める」ことができるようになって初めて人間になる。

つまり人間は生まれたからには「大人・人間」になることが自然体なのです。

岡本太郎氏も古代社会でよく行われていた「イニシエーション」という大人になるための通過儀礼を例に取り上げています。

「一人前の人間になるための関門。人間であることの矛盾を克服する手段。母親との決別。責任ある存在として、勇気ある闘士として生まれ変わる。…(中略)…人間は自然の中からただ生まれ出てきたものではない。『人間』は作られるものだ。人間自身によって」

彼はまた次のようにも述べています。

「今日の大人はほんとうの大人といえるのだろうか。生きるということが、どんなに鮮烈に痛くて、辛くて、きびしいものか、そして、それをのり超える。その実感がない」

岡本太郎氏にとって「美」とは、その「実感」そのものだったのではないでしょうか。

すなわち、「美」は「大人になる」ということと深い関係にあるということです。

「大人になる」とは、社会の一員としての自覚をもつということであり、この絶対世界を受け入れつつも絶対世界に立ち向かうことです。その矛盾の荒波の中を平気でのりきることです。

そして「美」は、その絶対矛盾をのりきるための「道しるべ(指標)」のようなものだと思うのです。「人間性」の扉を開ける「鍵」と言ってもいいかもしれません。それは私たちに勇気を与えてくれるものでもあります。

「美」は、「人間性」や「人間関係」の必要を感じない者には不必要なものです。しかし、生まれてきたからには運命に立ち向かい自分の命を使い切りたいと思っている人間には必要なものです。

人間として生きることを選んだ人間は、「美」を目指して行動するものです。つまり「能動」です。すべてにおいて受け身の人間は「美」を自分で判断することができません。そこに真の「自由」はありません。

真の「自由」とは、自分で責任を引き受けることです。決定能力をもつということです。それは「何かからの自由」ではなく、「何かへの自由」です。つまり、私たちはどんな運命に遭遇しようとも、その運命に対して何らかの態度をとる自由は失われてはいないのです。そして、その態度の指標となるのが「美」だと思うのです。

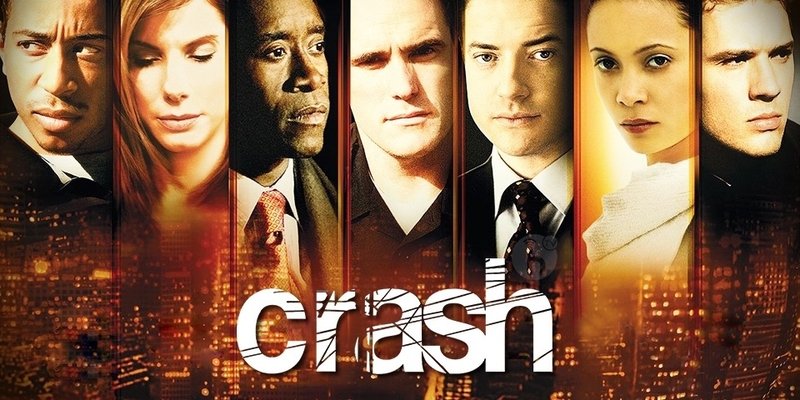

たとえば、2006年アカデミー賞の作品賞を受賞した映画『クラッシュ』【※7】は、ロサンゼルスを舞台に人種や貧富の差による人間の「衝突」の連鎖によって運命に押し流されていく人々を描く群像劇です。この世界のドロドロな不条理を余すことなく描いていて内容は限りなく暗くて重苦しいです。しかし私はこの映画に美を発見して感動し、清々しささえ感じました。

どこに美があったかというと、たとえばヒスパニック系の鍵屋として登場している人物のエピソードがあります。彼はいかにもロサンゼルスの貧しい家庭の出身で若い頃はグレていたと思われる外観で、頭はスキンヘッドで腕には刺青があります。しかしいまは5歳の娘がおり、銃による争いが多い街を恐れる娘のために少しでも安全な環境へ引っ越してきたという設定です。

それでも夜は銃の恐怖に怯えてベッドの下に潜って眠る娘のために、彼は自分は銃を防ぐ「透明なマント」を妖精からもらって着ているという話を聞かせ、それを譲ると言ってそのマントを脱いで彼女に着せる仕草をしました。

ところが娘は自分が本当に銃を防ぐ「透明なマント」を着ていると信じていたために、父親が現実に銃の危険に遭遇したとき、娘は彼に覆いかぶさって守るのです。「パパはマントを着ていないの。だから私が守るの!」と。

銃は彼女の背中に向かって発射されてしまいました。なんと不条理なことでしょうか。そして、なんと美しい「関係性」でしょうか。

「残酷」と「優しさ」が同時進行する絶対矛盾。その領域に浮上する「美」とでもいいましょうか。

ここが、この映画の号泣ポイントです。まるで天使が舞い降りたかのような雰囲気のシーンです。実際、映画の中でも銃を発射した人物が「天使が舞い降りた」と語っています。

若いころはグレていましたが、いまはセレブな階級の人々に差別されバカにされながらも娘のためにジッと耐えて黙々と仕事をこなす鍵屋。人は生まれる場所を選ぶことはできません。貧しい環境に生まれ教育の機会にも恵まれなかったと思われる彼でしたが、娘を思う気持ちは確かなのです。

不条理な世界の中でも、娘のために耐えて黙々と仕事をする「態度」と「関係性」は確かにキラキラと輝いていたのです。不条理の中でも彼なりに工夫して努力して精一杯生きていました。私はそこに美を発見したのです。その美とは、人間にとって大切なものなのだと思うのです。

「人間にとって大切なもの」というのも、言葉としてはありふれたフレーズです。わかったつもりになっている人も多いと思います。しかし、それを実感できるとできないでは、イザというときの「態度」に大きな違いがあります。

美というものは、外部にあるものでも内部にあるものでもない。外部に意識を向けたときの内部からの認識です。そしてそれは内部の洗練度によって変わってきます。そして、その洗練の運動こそが生きるエネルギーとなるのだと思うのです。

「洗練の運動」とは「学習」と言い換えることもできます。小説家の橋本治氏も著書『人はなぜ「美しい」がわかるのか』(ちくま新書)【※8】で、次のように述べています。

「大切なものとはなにか? 大切なものを発見するためには、大切なものとつきあわなければならない。『美しい』という概念は、その学習体験の中からしか生まれないものだと、私は思います」

そして次のように締めくくっています。

「個人的には『世界は美しさで満ち満ちているから、好き好んで死ぬ必要はない』と思う私は、それを広げて『世界は美しさに満ち満ちているから、「美しいが分からない社会」が壊れたって、別に嘆く必要もない』と思います。それが、『美しい』を実感しうる人というものの、根源的な力なのだろうとしか、私には思えないのです」

私も同感です。生きることは大変だけれども、だからといって「つまらない」とか「無意味だ」とか、私は思わないのです。

運命に立ち向かう決断をして努力して「意味の鉱脈」に突き当たることができれば、世界には美しいものがあるということを次々と発見できます。

つまり美とは、大切にすべきものを大切にして、精一杯生きたという証として、私たちが「実感・感動」できるものなのだと思うのです。

【※1】『意味への意志』(V・E・フランクル/春秋社)

【※2】『強く生きる言葉』(岡本太郎/イースト・プレス)

【※3】『日本人は爆発しなければならない — 日本列島文化論』(岡本太郎・泉靖一/ミュゼ)

【※4】『ケセン語訳 新約聖書【ヨハネによる福音書】』(山浦玄嗣 訳/イー・ピックス)

【※5】『わが世界美術史 — 美の呪力』(岡本太郎/みすず書房)

【※6】拙稿『哲学#008.「私」とは何か。』参照

【※7】映画『クラッシュ』(2005年/アメリカ)

脚本・監督:ポール・ハギス

主演:ドン・チードル、マット・ディロン、マイケル・ペーニャ

鍵屋を演じたのはマイケル・ペーニャです。妖精からもらった銃除けの「透明マント」の話は、下手すればあざとい印象になりがちですが、静かな説得力をもって演じとげました。この人は地味だけれど演技派としてアメリカでは知られているようです。

役者が下手なら失敗するようなあざとさぎりぎりの脚本を書いたポール・ハギスも凄いです。この人はクリント・イーストウッド監督でアカデミー賞をとった『ミリオンダラー・ベイビー』の脚本も書いています。このような地味な作品にアカデミー賞を与えるとは、ハリウッドも捨てたものではないと思いますし、このような人たちが仕事をできるということも、世界はそれほど醜いわけでもないという証だと思います。

また、この脚本の凄いところは、終盤に向かって不条理が条理に収束していくダイナミックな緻密さです。哲学的です。鍵屋の娘も救われる展開です。

【※8】『人はなぜ「美しい」がわかるのか』(橋本治/ちくま新書)

【後記】

この世は、不条理と矛盾に満ちています。なぜ神(?)はこのような世界を創ったのでしょうか。そんな中で「美」を「指標」として生きていくことが、私たちに与えられた「道」とするならば、その「指標」を発見することができなかった人は、どのような末路をたどるのでしょうか。その悲劇を、シェイクスピアが戯曲『マクベス』で描いています。次回は、そのあたりの解説を試みる予定です。

【追記】

冒頭の画像は、カナダ在住の友人が送ってくれたものです。寝室から見えた朝焼けなのだそうです。山はアメリカとの国境の向こうにあるマウント・ベーカーとのことです。素晴らしい光景ですね。来年はいいことがありそうな気がしてきます。みなさんも、どうぞ良い年をお迎えください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?