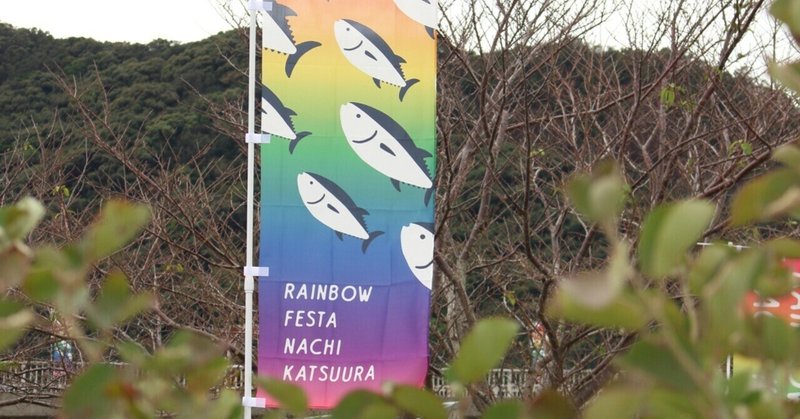

レインボーフェスタ那智勝浦2023

レインボーフェスタ那智勝浦2023が11/12(日)に行われ、初めてボランティアスタッフとして参加してきました!

そこで感じたことを忘れたくないので、ここに書き留めようと思います。

レインボーフェスタとは

レインボーフェスタとは、性的少数者の権利を求める啓発イベントです。

レインボーフェスタ那智勝浦は和歌山県那智勝浦町で開催されているレインボーフェスタで、今年で3回目!

今年は「多様性は可能性」をテーマに、「LGBTQを通して多様性を考える」をコンセプトとして開催されました。

レインボーフェスタ那智勝浦では、“多様性は可能性”をテーマに掲げ、身近にある「違い」を再発見し、新たな可能性に気づき、より良い未来を築きたいと考えています。また、このテーマを実現するために、まずは「LGBTQを通して多様性を考える」ことを大切にし、あらゆる多様性の理解者であり続けることを諦めません。私たちは、LGBTQだけにとどまらず、みんなの多様性を祝福するお祭りとしてレインボーフェスタ那智勝浦を開催しています。

参加しようと思った理由

きっかけは、高校の同級生が勝浦に移住し、レインボーフェスタ那智勝浦の実行委員をやっていると聞いたことです。

神奈川県で生まれ育った私は、和歌山県に行ったことすらなく、またLGBTQに関するイベントに参加したこともありませんでした。

今でこそ“性別なし”がしっくりきていると自覚していますが、それはつい最近の話。

「自分はアライ(LGBTQの人たちを理解、支援する人のこと)でいたい」という気持ちはLGBTQについて知るうちに自然と芽生えましたが、街中を歩くプライドパレードはあまりに大規模で、都会の特別なものという感覚でした。

先日友人からレインボーフェスタ那智勝浦のことを聞き、大規模で遠い存在のイメージとはちがう、町の小さなお祭りのような雰囲気に驚きました。

さらに、「自分は性別なしがしっくりくる」ということを自覚して初めてアライとして以上の関心を持つようになりました。

「これはなにかの縁だ。今の自分が求めているなにかがある気がする」と思い、ボランティアスタッフを申し出ました。

とはいえ、前日はど緊張!

夜行バスは片道約10時間(私史上最長!)、友人がいるとはいえ行ったことのない地に夜な夜なひとりで向かう非日常感や、その土地の空気感に馴染めるだろうか…といった不安もあり、私としては大・大・大冒険でした笑

那智勝浦の朝

バスが到着し、那智勝浦の地に足をついた瞬間は、なんとも言えない感動がありました。

建物、漁港、空気、音…いろんなものが地元とはちがい、静かに興奮…!ちょうど市場でマグロの競りをやっていたようで、トビがたくさん飛んでいました。

曇りだったのも関係しているのか、音が吸収されているような、妙な静けさが印象的でした。東京の出勤時の大移動がないからかな、あ、そもそも日曜か、いや、とはいえこの静けさはなんだろう…とひとり考えを巡らせていました。

友人の車で会場に行き、少し緊張しながら持ち場のあたりに…

最初こそ手探りでしたが、実行委員の方に指示をもらって目の前のことをやっているうちに、気がつけば会場は賑やかになっていました。

海辺でひと休み

ボランティアの人が増えてきたので、ちょっと休憩しようと海を見に行きました。

海って面白いですよね。海は海なのに、地域によって表情が全然ちがう。初めて見る海に、ひとりで興奮していました。

砂浜にあった流木。こんな太さの流木は見たことがなく、見て・触れて、存分に味わいました。写真で見返しても圧巻…

砂浜には木でできた机と椅子がいくつもあり、町の人の憩いの場になっているようでした。ハイキングか何かに行く方々の集合場所にもなっていて、生活と自然の混ざり方がとてもいいなぁと。

お客さんとして

前半はボランティアの仕事はなく、お客さんとして楽しませてもらいました。イベント自体は11時~だったのですが、その前から会場にどんどん人が集まってきていました。

様々な年代の方が来ていて、地元に愛されるお祭りのような存在に感じました。犬を連れている方もいて、お散歩がてら立ち寄った、みたいな雰囲気もすごくいいなぁと!

でもそれだけでなく、海外からいらしたと思われる方もたくさん見かけ、このイベントをきっかけに那智勝浦を訪れるパターンもあるのかもなぁと思いました(私がまさにこのパターンなわけですが)

会場には様々なお店が出店されていました。魅力あふれる様々なお店を知れたのも、私としてはすごく良かったです。

ステージでは演奏やトークイベントが行われ、ゲームコーナーには輪投げやスーパーボールすくいなど、子どもも楽しめるしかけがたくさんありました。

スタンプラリー

個人的にすごくいいなと思ったのがスタンプラリー!(これは今年初?)

受付で紙をもらい、会場に設置されたスタンプを押していくのですが、スタンプと一緒にミッションがあるんです。

一番好きだったのが「目の前の人とハイタッチしましょう!」というもの。スタッフの方が、笑顔で出迎えてくれます。

私が行ったときは、ちょうど準備中に喋った高校生の方で、「ひとりで恥ずかしいんだけど、スタンプラリーやります…」なんて言って、ハイタッチしてもらいました。

それまでひとりで会場をうろうろしていて、ふと「こういう場にひとりで来ることなんて今までなかったな…ひとり…さみしいな…」と孤独感に包まれていましたが、ちょっと(いやかなり)勇気を出してスタンプラリーを始めた矢先の出来事だったので、人の温もりというか、「ひとりだけどひとりじゃない!」感がすごくて、めちゃめちゃ嬉しくなりました笑

とびっきりの笑顔で対応してくれて、ひとりとか関係ないか!って思えました。ありがとうね~!

別のところでは、私の押したスタンプを見て「きれいに押すわね~」と声をかけてくれるお客さんもいました。こういうなんてことない掛け合いも、たまらなく好きです…

本当に年齢層が幅広くて、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、3世代で来れるイベントだなぁと。どの年齢層にも愛されるって本当にすごい。

生まれたときから当たり前に多様性を考える機会があり、そこに身近な大人たちが楽しそうに参加している姿を見たら、世の中は単純な二元論ではないこと、他者は自分とちがう考え・感覚を持つことをごく自然なこととして受け入れるのだろうと思います。

後日母にこの話をしたところ、

「自分が若い頃は “男はこう” “女はこう” という固まったイメージしかなかったから、子どもの頃からいろんな価値観に触れられるのはとてもいいね」

と言っていました。

自分が選び取った価値観なんて表面のほんの一部分で、大半は幼少期に触れたものがベースになっていると私は思います。だから、幼少期をこの町で過ごすということは、未来を大きく変える力があるなと思いました。

糸紡ぎ体験

糸を紡いだこと、ありますか?私はありませんでした。

ここ数年、私はエシカル消費(倫理的消費。消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと)を心がけるようになり、洋服の大量生産・大量消費に対する意識も強まっていました。

お店に並んでいる服を見て、「これはなにからできているんだろう」「オーガニックコットンを使っているのはありがたいけど、こんなにたくさん生産できるもの…?」「売れ残った服はどうなるんだろう」「製造過程は過酷じゃないかな、こんなに安くて、作ってくれている方々はお給料をどのくらいもらえているんだろう」など、いろんなことを考えるようになりました(これに関してはまた別で書きたいと思います)

それに伴い、織物(糸を布にする)体験ができる場所を探してみたり、綿が糸になって布になるんだよなぁ…綿100%ってつまりたくさんの綿が集まって一枚の服になってるんだよなぁ…と頭の中で想像してはいましたが、布を織る経験も、それ以前に糸を紡ぐ経験もしたことがありませんでした。

(小学生の頃、蚕を育てて繭を作ってもらい、それに絵を描いてストラップにするという経験をさせてもらえたことが、今の私の関心にすごく大きな意味を持つなと思います。あの繭から生糸になるのかぁ)

そんな中、イベントで糸紡ぎのワークショップを行っているお店に出会いました。【manufact jam 楓】という、生活用品の製作・販売を行っているお店で、木で作られたカトラリーなども売られていました。

この地で糸を紡ぐワークショップに出会えた、ということにいろんな感情が沸き上がり、半分泣きながら「ワークショップやらせてください」とお願いしていました。

綿布団の中に入っていた綿をハンドカーダー(で合ってるかな)でとかし、スピンドルという道具(これもmanufact jam 楓の古橋治人さんが製作したものだそう!)を使って紡いでいきます。

スピンドルを回転させ、指に感触が伝わったら上に引っ張る

ただこれだけが、すごく難しかった…!でも、ふわふわだった綿が、細く長くなるんです。思わず「おぉ~~~!」と声が出てしまうくらい、嬉しかったし、面白かった。

細いところもあれば太いところもあって、不格好なんだけど、それがあまりにも愛おしくて。最後丸めた糸を手に乗せたら、なんだかすごく心がぽかぽかしました。

糸を紡ぐなんて遠い世界のことで、自分にはできないことだと、どこかで思っていたんだと思います。それが、できた。自分にも糸が紡げた。たった数センチだけど、自分にとってすごく意味のある経験になりました。

教えてくれた真理子さんに出会えたことも、私の中ではとても大きな意味を持つような気がしていて。

「服がなにからできているか、知らないことが悪いってことじゃなく、知るってとても豊かなことだと思う」

というようなことをおっしゃっていて、自分の中のとげとげしたなにかが溶けていく感覚がありました。

これまで、知らずに大量生産・大量消費に加担していたり、当たり前に過ごしているだけで実は地球に負担をかけていた、と知ったときは、絶句というか、過去に対する後悔だったり、じゃあこれからどうしていこうかっていう問題意識だったり、でもすぐにどうこうできるような問題じゃなくてただただ自分を苦しめるような感覚があって。

もっと言うと、自分ひとりが気づいたって資本主義の今の社会には歯が立たないし、自分以上に知らない人に対してどうやったら知ってもらえるかなって思いすぎたり、知ったところで行動に移さなきゃ・仕組みが変わらなきゃ意味ないじゃんって思って、無力感とか諦めとか苛立ちとかもういろいろ…とげとげして仕方なかったわけですが、「知るって豊かなこと」と言われ、力が抜けた気がします。

これはまさに、レインボーフェスタそのものが私に教えてくれたことでもあるなと思います。

スタッフとして

後半はスタッフとしての時間です。

私は本部担当だったので、レインボーフェスタのグッズや飲み物を売ったり、ボランティアの方にお昼ご飯を渡したり…

個人的に、久しぶりに接客のようなことができてとても楽しかった!学生時代は、接客がしたいからカフェでアルバイトしていたほどで、やっぱり人と関わるのが好きなんだなぁと再認識。

子どもが「ジュースください」って買いに来ることも多くて、学童でのアルバイトの記憶も蘇りました。

私の中では、子どもの多さも目立っていました。地元でも、お祭りなどがあると「少子化って言うけど子どもたくさんいるなぁ」と勝手に感じていたのですが、小さな町と聞いていた勝浦で、こんなにもたくさんの子どもが訪れるということにある種の意外性のようなものを感じました!

子育ての環境や移住の状況などは全然知りませんが、赤ちゃんの頃からこのイベントに参加しているって、なんだかすごく素敵なことな気がします。今の私には、それをうまく言葉にできませんが…

授乳スペースが用意されていたり、車いすの貸出があったり、困ったことがあったら声をかけられる存在が会場にいたり…こういう小さな配慮の積み重ねがあっての、来場される方々の多様さなのだろうと思いました。

今に始まったことではありませんが、改めて実行委員の方々の工夫や想いに「すごい…」となっています。

グッズから見えたエネルギー

レインボーフェスタのグッズ売り場で、とあるご家族が「全部持ってるね」と話しているのを聞きました。

「ほら、見て!」とカバンにつけた缶バッチを見せてくれる小学生も。

私の感覚では、そもそもグッズを買うという習慣があまりなく、好きなアーティストのグッズでも「新しいものが出るたび全部買う!」というような感覚はわからないなぁと思っていました。

でも、今回ばかりは私もグッズを買いたいと思いました。

買って応援 身につけてアライ

LGBTQセクシュアルマイノリティの人たちを理解・支援する人たちのことを『アライ(Ally)』と呼びます!

当事者にとって、アライの方々が1人でも多く身近にいることは、安心して自分らしくいれることに繋がります。

レインボーグッズを身につけることも、アライの目印。

言葉で宣言しなくても、それを伝えることができるのって素敵なことだなって思います🌈

・身につけることで、理解・支援していることを表現したい

・セクシュアルマイノリティについてもっと知ってほしい

・取り組みを応援したい

・デザインが好き

・持っていることに意味がある

など、理由は人それぞれだと思いますが、「グッズを買う」という行為にこんなにもあたたかいエネルギーが詰まっていることを目の当たりにし、自分のグッズに対する感覚が変わったように思います。

また、毎年ボランティアで関わっている方は「来年以降も開催できるように」という想いでグッズを売っていました。

イベントを開催するにはどうしてもお金が必要で、グッズの収益も大事な資金源。それを買ってもらう努力をする人がいて、自分の意思で買う人がいる。たったそれだけのことだけれど、その光景を自分の目で見ることができて良かったなと思います。

ボランティアの方々

基本的には県内の方が多かったようですが、中には県外から来ている方もいました。年齢はいろいろで、きっと参加するきっかけや理由も人それぞれなのだと思います。第三回まで毎回参加されている方や、高校から参加している方もいました。

よく考えたら私は、超!マイノリティでした笑

移住した友人以外に縁もゆかりもない土地に、神奈川県から日帰りでボランティアに参加しているわけで、ボランティアの方同士が知り合い、という場面にも遭遇しました。

お客さんからしたら、話している言葉やイントネーションに違和感があった方もいると思います。

でも、自分のマイノリティ性に、帰り道まで気づいていませんでした!

帰りの夜行バスで一日を振り返る中で「あれ、自分完全アウェイの場にいたんだな」と認識しました。

この【自分がマイノリティであることに意識が向かない】って、ものすごいことじゃないですか?

自分が完全に少数派だとか、よそ者だとか、そんなことを気にせず目の前のことに集中できた。

これは間違いなく、実行委員の方々をはじめボランティアスタッフや関係者、そして来場者みなさんが作ってくれていた空気によるものだろうなと。

パンフレットには、このように書いてありました。

熊野の地は昔から、宗教や人種、性別や年齢に関わらず、全ての人を受け入れてきました。かつての人々が那智山に向かって熊野詣をしてきたように、私たちも信仰や人種、性別を問わず、この熊野の一部である那智勝浦町でみなさんと一緒にパレードができたらと思っています。

この地の空気を知るには滞在時間があまりにも短すぎましたが、きっと私は、受け継がれてきた精神のようなものに触れさせてもらえたのだと思います。

また、イベント終了後の片付け・撤収まで参加させていただいたのですが、そのときの光景もとても印象深いものでした。

実行委員の方々の部分でも書きましたが、本当にたくさんの方々が関わっていて、またその関わり方も様々で、「あぁ、こうやって人間は生きてきたんだよな」なんてことをひとり感じていました。

それぞれのできることを持ち寄って、できることに励む。

できないことは、できる人に助けてもらう。

ただそれだけが、私の身近な現代では妙に難しくなっている気がしていて。

得意なこと、苦手なこと。

できること、できないこと。

好きなこと、そうでもないこと。

気づけばやってること、できればやりたくないこと。

人それぞれいろんなグラデーションのどこかに位置していて、できないことがあって当然で、背伸びしなくても実は人よりできることも必ずあって。

そう思える人がひとりでも増えたら、今よりちょっと生きやすくなるんじゃないかなって、そう思わせてもらいました。

実行委員の方々について

実行委員の方々が、それはもう…私はすっかり心掴まれてしまいました。

事前にzoomでの顔合わせがあり、実行委員のみなさんの想いを少しだけ聞かせていただきました。あの短い尺で聞けたのはほんの一部だと思いますが、私の心にすっと、じわっと届いて、「あぁ、この人たちに会いたい」って、ただ純粋にそう思いました。

こんなざっくり括れる話ではないと思いますが、私の感覚では、東京にいると感じられないなにかが勝浦にはあると感じました。私が心から求めているなにかが間違いなくあると、本気で確信しました。

私は生まれも育ちも神奈川県で、今は人と会うなら大体東京、という世界で生きています。

まぁなのでそれ以外の世界との比較すらできないわけですが、人自体は多い(むしろ多すぎるくらいいる)のに、人間同士のあたたかさの交換・心が通い合う瞬間があまりに少なくて、なんだかずっと息苦しさがありました。閉塞感というか…

なんか、「ずっとここにいちゃいけないな、がらっとなにかを変える必要があるんだろうな」と漠然と思っていました。

(エアコンをつけて窓を閉め切っていると、だんだん酸素が減って二酸化炭素が増えるせいか、空気が変になる感じ、わかる方います?私は空気にやたら敏感で、たまに「酸素が足りん!!」って思いながら必死で外の空気を捕まえにいくのですが、あんな感じの、新鮮な空気が入ってこない・停滞した感じが通常モードになっていた感じです)

まあ厳密に言えば心を通わせられる瞬間はいくつもあるし、それについても今後書いていきたいんですが、なんせ小規模というか単発のものだから、その瞬間だけほくほくしても、またすぐすきま風が吹いてきて冷えちゃうみたいな。

(家族や大切な人たちとの繋がりはまた別で、ここでは同じ町に住む人、くらいの距離感のイメージです)

ちょっとやそっとじゃ揺らがない大きな炎というか、やっぱり太陽かな。太陽みたいな、ずっとあたたかい大きなもの。それを渇望していて。

(いずれは自分がそういう場をつくれる人間になりたいと思っています。常にあたたかい太陽でいたいなぁって)

あぁ、つい夢中になってしまいました。

とにかく、zoomですら伝わる実行委員の方々のあたたかさ。安心できる空気感。知らない地に行くのに、こんなに安心感があるってやっぱり今考えても相当なことだなぁ。

当日までボランティアに対していろんな連絡をしてくださって。離れた場所にいるのに、心のどこかで一緒にレインボーフェスタをつくっている気分になれたというか(それは言いすぎかもしれないけど)、当日限りのお客さんみたいな感覚にならずに済んだのは、事前の顔合わせと、日々の連絡があったからなのだろうと思います。

そして当日、友人に迎えに来てもらい会場に到着。前日から準備してくれた方々のおかげで、すでに雰囲気がありました。

実行委員の方々といざ対面!会った瞬間から「あ!ゆめちゃんね!来てくれてありがとう!よろしく!!」と声をかけてくださり、緊張する暇もありませんでした笑

「ゆめちゃん、これやってもらっていい?」

「ゆめちゃん休んでる!?」

名前で呼んでもらえることが、なんてことないような気もするけど、ものすごく嬉しくて。

逆に、私が相手の名前を呼べることもものすごく幸せで。

「〇〇さん!これってどうしますか?」

「〇〇さん!これお願いします!」

当たり前のようで、名前を知らないままの状態って結構あると思うんです。

会社に勤めていた頃、同期の名前はもちろん全員知っているし、新入社員に関わってくださる方の名前は覚えられたけど、配属されてからはほとんどわからない状態で。

同じ空間に人はたくさんいるのに、その中で名前を呼べる相手は一握り。顔はわかるけど名前がわからないから「あ、あの!」って呼びかけるしかない。社員証の名前なんてあってないようなものだし、そもそも名前を覚える時間なんてないし…

社会の一部ではそれが当たり前なのかもしれないけど、私には耐えられませんでした。部活もバイトも学校生活も、名前を知ってる状態が自分にとっては当たり前すぎて、知らない状態がこんなにも耐え難いことなんだと初めて知りました。

(裏を返せば特技とも言える。そうそう、コロナがなければ少人数の会社に就職するつもりだったんです)

とまぁ、こんな私なので、名前で呼んでもらえる・名前で呼べる状況がもう半端なく嬉しくて!!

ある意味、こんなちっさなことですら私は人との繋がりを感じられるとも言えるし、それくらいそういう場面が減っていたとも言えるなぁと。

そんなこんなで終わりを迎え、片付け・撤収まで参加させてもらったわけですが、トラックと乗用車が何往復もしてあらゆるものを片していて、町の人たちと一緒になってつくったイベントなんだということを強く感じました。

この町では当たり前なのかもしれないけれど、でもやっぱり協力したくなるなにかが実行委員の方々にあるってことだよなぁと。

さらに実行委員の方々の中にも、“実行委員長のために自分にできることをしよう”という強い気持ちがあるように感じられて、こんなにも多くの人に力になりたい、一緒につくりたいと思わせるなんて、とんでもない方だなぁ…と。

最後、夜行バスに乗るため友人に送ってもらったのですが、なんと実行委員長も忙しい中見送りに来てくれて!それだけでも嬉しすぎるのに、

「また絶対来な!」

「いろんなところ案内するから!」

とパワフルに言ってくれて、ふたりでにこにこ笑顔で見送ってくれました。

あのときの自分の内側の感覚は、一生忘れないんだろうなと思います。

一度訪れたことのある町、ではなく

帰ってこれる場所、になりました。

どれくらい関わったかとか、どれくらい知っているかとか、そういうの全部どうでもよくなるくらい、全身でぶつかってくれたような気がして、細かいことは置いておいてとりあえず飛び込んじゃえ!って思わせてくれる人でした。

結局最後は理屈じゃなく感情なんだなと。

帰りのバスに揺られながら、来年も来るぞと自分に誓いました。

私にとっての多様性とは?

イベントの会場には【多様性作文】が掲示されていて、いろんな人が考える多様性に触れることができました。

マイノリティの立場で書いている人、マジョリティの立場で書いている人、状況次第でどちらにもなりうる前提で書いている人など、様々だったのがとてもいいなぁと思いました。

「正直よくわからない」といったことを書いている人もいて、これを言えるというのもすごく大事なことだと感じました。

LGBTQをはじめマイノリティについての認識が広まるにつれ、”理解を示さないことは悪“みたいな空気も少なからず生まれているような気がして、でも簡単に理解できるものだったらそもそも少数派って感覚すらないかもしれなくて。

わからない人がわからないと言えることもまた多様性の一部だと思うから、それを言える空気がこの町にはある、それがとてもすごいことだなぁと思いました。

理解しないといけない、じゃなく

理解できないとわかりながら知ろうとする

それが結果的に多様性になるんだと私は思います。

【あなたにとっての「多様性とは何か?」を教えてくれませんか?】

今回のレインボーフェスタ那智勝浦は「LGBTQを通して多様性について考える」をコンセプトとして、開催しました!

会場に来てくださったあなたが、どんなことを感じたのか、ぜひ教えてほしいです🌈あなたの声が誰かの世界を広げるかもしれないし、少なくとも、わたしたち実行委員の原動力になります。

「あなたにとっての多様性とは何か?」

レインボーフェスタ那智勝浦公式LINEにて募集しています!もちろん、イベントに遊びにきた感想等でも構いません😊

公式LINEで引き続き募集しているようです。

レインボーフェスタに参加し、この記事を書きながら、改めて多様性について考える毎日です。なんとか現時点での私にとっての多様性をまとめて、送ろうと思います。

対話を仕事にしている身として、問いの持つ力をここでも強烈に感じています。

「あなたにとっての多様性とは何か?」

この問いに触れた瞬間から、私の頭は答えを見つけようとフル回転しています。今すぐ公式LINEに送れなくても、問いに向き合っている時間そのものが、多様性を育むのだろうと思います。そして、自分にとっての現時点での答えが降ってくる瞬間を、楽しみにしています。

おまけ

撤収作業がひと段落して空を見上げると、たくさんの星が!!実行委員の方によると、雲がないともっと見えるとのことでしたが、私にとっては充分すぎるくらいの量で、芝生に寝っ転がって眺めていました笑

本当はずっと見ていたかったのですが、さすがに身体が冷え…

バスまでの少しの時間、友人のすすめで温泉に入りました。

もうこれが…良すぎて…!冷えた身体が温まって、ほぐれて、大袈裟じゃなく「しあわせだ~~~!」って思いました。

この感覚を味わえたのは、日帰りゆえだなぁと。

終わりがあるからこそこの時間を満喫できたわけだから、「一泊くらいすればよかったな」という気持ちはありつつも、これはこれで良かったんだなと思いました。

どう捉えるかで同じ出来事でも意味は変わるから、自分にとってなんかいいなって思える解釈をしていたい。

それと、今この瞬間の自分の感覚を味わい尽くすってとても豊かなことだなぁと、改めて思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?