意味にとって教育とは何か 1

別れが美しいのは、それが死を予感させるからである。

「もう2度と会えないかもしれない」という有限への自覚が、今の空間を尊いものにする。

いつでも連絡が取り合える現代においては、そういった感傷も薄くなりつつある。

けれども、共に過ごしていた時間が永遠に失われるのは少なくとも確かだ。

失われるものへの悲しみは、失われたものへの郷愁の予感という人間が根源的にもつ感覚であるから、いつの時代になっても無くならないだろう。

これが、結果として失われた、というのでは感傷はありえない。

いつだって、生に張り合いを与えるのは死の予感であり、前に開かれていなければならない。

バタイユが「冬と春」という短い論文の中で以下のように述べている。

それぞれの共同体は、死者の屍の処理を引き受ける

バタイユは、死者の処理を共同体の役割だと考えた。

というのは、死はいつだって他者によって語られるものだからだ。

中山元はこのバタイユの言葉を受けて、以下のように述べている。

ぼくたちは自分一人では死ぬこともできない。死は共同体の他者がひきうける必要がある。父親の死は息子がひきうけ、息子の死はまたその息子がひきうける(ここで父親と息子は象徴的な意味しかない)。死んだとき、もはやぼくは他者の記憶のうちにしかないが、他者も死んだ後では、他者の記憶のうちにしか残らない。人間はこの空しさを「分有」する。

死者を悼み、死を引き受けることこそが共同体の役割であり、逆に言えば、死を悼み、引き受けてくれる人たちが共同体と呼ばれるものなのであろう。

自分にそんな人たちはいるだろうかと自問せずにはいられない言葉だ。

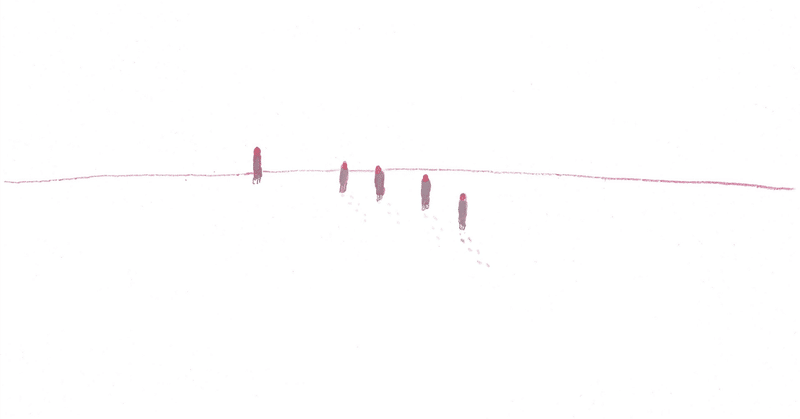

学校の卒業式は、教育における死のイニシエーションである。

失われ二度と戻ってこない日々を思うからこそ悲しく、残る人々はその喪失を引き受け、新たな日々を創り出していこうと思う。

しかし、当たり前のことだが、そもそも悲しみが生まれるくらいに濃く、繋がりのある日々を送らなければ、そういった感傷も生まれるはずがない。

充実した生があるから別れが際立ち、別れが際立つからこそ生は充実する。

この相互作用を生み出す場が「共同体」と呼ばれるものなのだろう。

最近、私の中でこのことが非常に重要なテーマとして浮かび上がってきているのは、多くの識者が述べているように、共同体は主体を抑圧するものではなく、むしろ主体を成り立たせるものだからである。

今までの経験上、人間に方向=意味(サンス)を与える場は、往々にして共同体的だった。

一般的に、共同体(コミュニティ)というとイメージされるのは地域であったり、国家であったりする。

しかし、先ほどのバタイユの言葉に則って考えれば、地域は自分の死を悼んでくれるだろうか。

国家はどうだろうか。

共同体とはそういった社会システムとは異なるものだと想像できるはずだ。

ジャン=リュック・ナンシーは、共同体について以下のように述べている。

社会(諸力と諸々の欲求との単なる結合と分配)とは異なり、また帝国(共同体を解体し、人びとをおのれの軍事力と威光とに従属させる)とも対立する共同体は、ただ単にその成員間の親密なコミュニケーションであるだけでなく、おのれ自身の本質との有機的な合一でもある。共同体はただ単に義務と富との公正な配分によって構成されているのでもなければ、諸々の力と権威との幸福な均衡によって構成されているのでもなく、何よりもまず、ある同一性が複数性のうちに分有され伝播され、浸潤されることによって作られるのであり、その複数性を形成する各成員はまさにそれゆえに、共同体の生きた身体との同一化という付加的な媒介によってはじめて自己同一化を遂げることになる。

ナンシーによれば、共同体は単なる社会システム(富の分配や諸力の調整など)ではなく、それぞれの構成員の内面と自己同一化されたものである。

重要なのは、共同体は自己同一化された後に、事後的に見出される虚構であるということだ。

これを何か実体のあるものとして考えてしまうと、「共同体を自己の一部にせよ!」と声高に叫ぶ倒錯が生じる。

共同体は象徴秩序であり、それ自体恣意的なものである。

しかし、それには人間を実存に向かわせる力がある。

したがって、本来の共同体の機能を有したまま持続するには、やりすぎず、しかし何もしないわけでもない、絶妙のバランスを保った空間があり、それが「自ずから」欲望されるような、そんな状態でなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?