オンライン行事が教えてくれたプロジェクトの推進に大切な4つのこと

「こんなこと実現したい!」

「それいいね!」

誰かの妄想・空想に共感して、

立ち上がっては消えたプロジェクトがいくつあるか。

『シン・ニホン』の著者・安宅和人さんは

「スケール(拡大)の時代が終わった。これからは妄想を形にする時代だ」

と言った。

主たる活動に加えて副次的に発生したプロジェクトは

どんな想いがあっても、得手して立ち消えしてしまうことが多い。

例えば来年こそは、今年の反省を生かすと決意した

「青少年練成会の運営委員 振り返り会」

やっと青年会につながった

「A先生の息子さんをサポートする会」

私たちのようなボランティア組織にはありがちかもしれません。

いやいや、会社組織でも意外と多いかも知れません。

「社内サーバーのルール整備プロジェクト」など。。

消滅したプロジェクトの山を振り返って思うのは、

「妄想を1でもいい。形にさえできれば、もっと成長しているのでは?」と言うこと。

同じように思っている方はこの記事が参考になるかもしれません。

コロナウィルスによる大規模行事の中止と外出自粛を機に

組織のアップデートミーティング(通称:解決GO)を企画した。

毎週入れ替わり立ち替わり参加した20数名と一緒に

ひとつの違和感を課題に昇華させ、

解決する道筋をつけるまでを一緒に体験することができた。

ひと段落したので、ここまでの学びを2つに分けてお届けします。

・プロジェクトの進め方 ◀︎今回はこれ

・集合知を自分の物語に組み込む

完璧をあきらめる

人間が完璧を求めたい心情はよくわかる。

「實相」を学ぶ私たち信仰者が憧れや希望を抱くのは

自然な気持ちかもしれません。

しかし完璧な形にこだわることで相手や自分を縛ることに息苦しさを感じることは多いはず。

例えば、こんな完璧を求めていないでしょうか?

自分には完璧な「スキル」

「私はまだ、人に見せられるほどの文章じゃないから」

「私にはまだあの人ほどの熱意はないから〜しない」

「私は〇〇(役職・立場)だからしっかりしているように見せなきゃ」

他人にも完璧な「対応や姿勢」

「参加するからにはちゃんと意見を出してよ!」

「あの人の言い方が気に食わない」

組織には「完璧なヴィジョン」

「長期的な視点がないから、いつも判断が対処療法的なんだ」

「ヴィジョンがないから、組織の人間が考えて動けないんだ」

などなど、

一時的に完璧を装うことよりも、持続可能であることに価値があるんだと、気がついてから100点を目指すことをやめた。

今私たちが築き始めている新しい時代は

「完璧であることを諦める」から、

お互いに支え合って、自分を律することができる。

それに気づくことからスタートしよう!

多様性を認める

完璧を諦めた代わりにこだわったのは、

・参加した人が参加したい形で参加すればいい

・当日参加は誰でもOK

・限定公開したYouTubeみてもOK

・ひそかにコメント送ってくれてもOK

・協力者には役割をつくる

・Facebookのイベントを立ち上げる

・撮影した動画をYouTubeにUPする

つまり、多様性を認めること!

今まで、他人に求めていた「完璧な姿勢」とは何か?

・行事にはすべて参加する

・行事の運営はすべて協力する

・単青委員長

・光明実践委員(青年講師)

・誌友会の会場リーダー...云々

理想の形がひとつしかないから息苦しかったんだ。

そりゃ、そうだ。

新しく参加してくれるようになった仲間を認める方法が

「会場リーダーになること」しかなければ、

その参加者は下心を敏感に感じて、静かに離れていく。

解決GOでは様々な人で活躍してくれた。

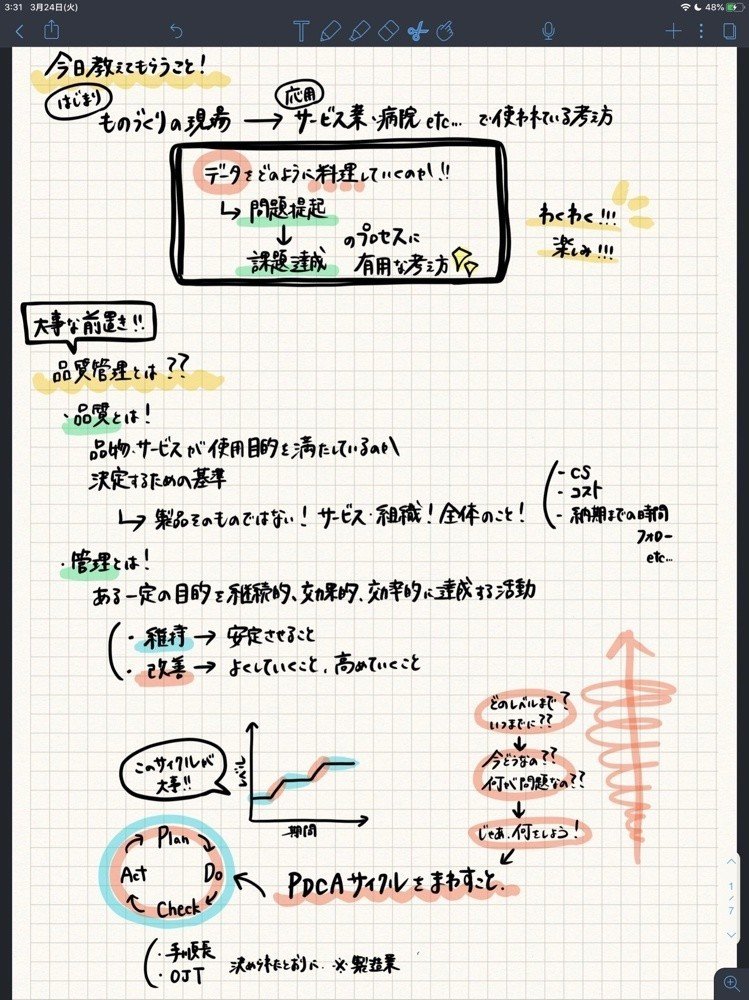

・会社の品質管理で使うフレームワークを教えてくれた 濱さん

・教えてもらったフレームワークを文字に起こしてくれたゆーきくん

・さらに、イラストにして暗記ノートを作ってくれたちはるちゃん

多様な人が増えれば組織の層が厚くなっていく。

だから「それいいじゃん!コミットしてくれてありがとう」

って言葉にしよう。態度で表しましょう。笑顔で伝えよう!

徹底的にコストを下げる

完璧ではない私たちがどうやって

目標(組織アップデート)までの距離を詰めるのか?

たどりついた答えが「徹底的にコストを下げる」こと。

プロジェクトを進めるためには様々なコストがかかる。

①コミュニケーションコスト

重要な伝達をするのにも、まだうまく言葉にできないことを伝えてみるのにも、コミュニケーションが必要です。

今までは

LINE(文章を打って相手を感動させるのは時間も技術も必要)か

電話(一方的に伝達するのは簡単だけど、相手の表情が見えない)

しか手段がなかったけれど、私たちはZOOMを手に入れた。

数百キロを超える人たちと毎週のようにコミュニケーションが取れる。

顔をみて話せるのは、真剣な話もしっかりできる。

ZOOMのおかげで「来週は進行役を代わって欲しい」と

お願いするだけの信頼関係を築くのにそんなに時間はかからなかった。

②管理するコスト

毎年同じことで反省している気がする。

何より組織が成長していない感じがもどかしい。

これをなんとかしたい!という思いで始めた解決GO

普段考えている課題感や考え抜いた先に見つけた解決策を

Scrapboxと言うサービスに書き溜めておくことになっており、

毎週開催される解決GOの

一つ一つのタスクを書き出している。

例えば、

・Facebookイベントを立ち上げる

・ZOOMでURLを生成する

・前日に打ち合わせを行う

・YouTubeに動画をアップする(限定公開)

モットーは管理者がいないこと。

管理者がいなくなったら、回らない組織はいずれなくなる。

それなら最初から管理者が必要ない形にすればいい。

理屈ではそういうこと。

(ここら辺はもう少しうまい言葉が見つかったら更新します。)

仕事をする上で好きな言葉がある。

数々のヒット作を生む天才編集者

箕輪厚介氏曰く

「量は質を生む。スピードは熱量を生む。死ぬこと以外かすり傷。」

コストを見直したことで、

身体が身軽になり、快速でプロジェクトを進めている気がする。

意思決定が早い。

次へのアクションが早い。

リーダーシップ3.0的に考える

(はじめにより)

歴史的に見るとリーダー像は時代背景や、組織のあり方、フォロワーとの関係によってさまざまに変化してきている。中央集権的な権力者のリーダーシップ1.0から、同じ権力者でも分権を指向した1.1の時代、調整者の1.5、そして変革者の2.0などとなっている。

そして現在は、支援者のリーダーシップ3.0の時代であるということを明らかにしたい。

『リーダーシップ3.0ーカリスマから支援者へ』小杉俊哉・著

このプロジェクト(解決GO)が始まった当初

私自身のポジションは確実にプレイヤーだった。(はず)

フォロワー(協力者)自身が賛同(コミット)できる形を見つけるまではその仕事を自分自身が数こなしてみるしかない。と考えていたので、プレイヤーの中でもその場のリーダー(導く人)として、ほとんどのタスクを実行していた。

ある回を境に、自分自身の役割が大きく変わった。

アルパカ(私)がいなくてもこの会が回るようにしなきゃいけない。という流れから、「アルパカ ゼロタスク」が行われた。

これが何を意味するかと言えば、

前出の『リーダーシップ3.0』が言うところ下記3点が今回の取り組みで特筆できると思う。

(第二章 「リーダーシップ3.0とは何か」)より

・「自律した個人」の存在が大前提

・組織と個人、リーダーとフォロワーは対等

・絶えず情報共有をして信頼関係を作る

『リーダーシップ3.0ーカリスマから支援者へ』小杉俊哉・著

・「自律した個人」の存在が大前提

協力者は解決GOに参加してくれるお客さんではなく、

想いに賛同してコミットしてくれる協力者。

あれこれと指示を出してやり方を1から10まで出さない代わりに、

考えて実行したことに対して「いいね!ありがとう!」と表現する。

・組織と個人、リーダーとフォロワーは対等

(会社組織などの)日常生活でもよくあることだが、

「アイディアを出した人(言い出しっぺ)が全責任を負う」という流れから、「余計な仕事が増えるから静かにして、現状に甘んじた方が得策だ」と学習する。

これではどんな組織も成長できない。

完全に自由参加で、お互いに自律した個人だから

演じる役割が違うだけで、責任の重さは変わらない。

・絶えず情報共有をして信頼関係を作る

自分の考えを文字にして整理する。

誰もが読める場所で発信することが重要と、解決GOをきっかけに始めたのがこのnote。下は解決GOの共同発案者の一人のまあくんの発信^^

もちろんその言説を十分に尽くせたとは言えないけれど、

発信することで少しずつ見えてきたものがああります。

・文字で説明するのは技術と時間が必要

・文字に残せば振り返ることができる

・現状と向き合うための感情が整理される

・「私も!」と共感してくれる人が現れる

つまり言葉に表現できることは大きな財産と言うことです。

まとめ

プロジェクトの推進力を上げるために大切なのは、次の4つでした。

①完璧を諦めること。自分も人も始める時から完璧な姿であることはありえないと知って、諦めれば、許せる関係もあるはず。

そして、②多様性を認める。「完璧じゃないから、当たり前じゃない。」

そう思ったら自然に「ありがとう」と言う言葉が沸き起こってくる。

完璧じゃない私たちが目標に近づくための方法はとにかくワークを数こなすのみ!③徹底的にコストを下げるべし!

④リーダーシップ3.0的に考える。これはまだまだ実験中^^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?