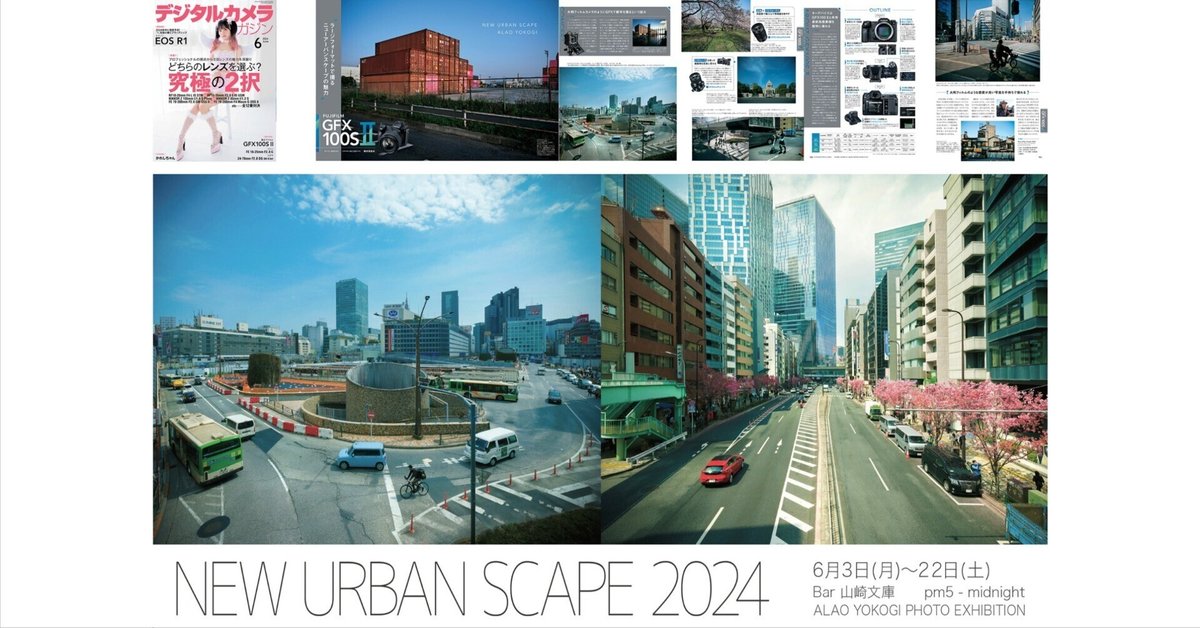

デジタルカメラマガジンで、FUJIFILM最新のカメラGFX100SⅡについての記事が掲載されています。ぜひご覧ください。6月3日から赤坂のBar山崎文庫にて写真展も開催されます。

Bar 山崎文庫 赤坂 6月3日〜6月22日まで写真展

Barでの開催です。写真を見るための入場は無料です。

椅子に座り、ゆっくりワインでの飲みながら眺める写真は格別です。

Barは、入場無料です。 PM5-8時は空いているので、ご覧になるだけのかたはこの時間がお薦めです。

NEW URBAN SCAPE 2024 〜新都市景観〜

駅ターミナルに立ち、空を見上げると巨大なガラスのビルが占拠している。いつのまにか東京の街は空を反射した

ピカピカのブルーのグラーデーションの連続だ。

街を仔細にみれば昭和の断片はわずかながら残っているが消滅は時間の問題だろう。

現在進行形の東京の景観を、最新のラージフォーマットデジタルカメラ、1億200万画素の

FUJIFILM GFXシリーズで撮影した。

かって銀塩フィルム時代、ぼくは大型カメラ4x5inch(しのご)や、8x10inch(ばいてん)といった古典的な

ビューカメラやフィールドカメラを好んで使用していた。確実に最新のデジタルカメラとは異なる世界が

表現できたと郷愁さえあった。

確かにデジタル時代になり、技術は革命的に進みフィルム時代には不可能だった写真も今や現実だ。

高感度、高解像度、自在なカラー表現、合成とその進化は驚異的だ。それでいながら、銀塩時代の大型カメラの

存在感ある、古典的で細密な これぞ写真といったたたづまいの再現は不可能だと思っていた。

なにしろGFXのラージフォーマットという、32.9mmx43.8mmと比べて、

4x5(しのご)は、102mmx127mm 、8x10(ばいてん)は、203mmx254mmと、

その物理的サイズの差は圧倒的だ。

今や解像度だけなら、とっくにデジタルは8x10フィルムの描写を超えている。銀塩時代において大型カメラは

実はすでにクラシックカメラの類だったのだ。レンズもシンプルな現在の基準からみればどれもオールドレンズだ。

進化の恩恵を授けたのはフィルムぐらいだろう。

実は「写真」が誕生した時、カメラはどれも大型だった。後に発明された映画は動くことで「生命」を発明したが、

写真は大判による精緻さが命だった。写真は生まれながらにして細密だった。なかでもダゲレオタイプは生まれた

時から高解像だ。ひとびとは精緻さの記録に感動した。でも人間は天邪鬼だ。 次に始めたことは、写りすぎる写真が、

どうしたら映らないかに奔走する。写らないと「芸術」を感じるからだ。そうなのだ。写真は写らないほうが良い。

映画のフィルムを使用した小さなカメラ、ライカの荒れた粒子の写真にリアリティを感じた。

頭のなかで、そんな堂々巡りをしている時、最新の高解像デジタルカメラを手にして考えた。高解像度はそのままに、

かつての古典的な大型カメラの様式と描写をミックスする。「クラシックな描写と高解像度」を合体する。

かつての大型カメラには「撮影の流儀」があった。もっとも報道用の大型カメラは頑張って手持ちで撮ったが、

たいていはフラッシュライトを焚いてブレ防止と絞りを稼いだものだ。

さて脱線せず、大型カメラ撮影の基本「撮影の流儀」に戻ろう。

まず「三脚に据える」次に「水平垂直を正し」「アオリで建物の歪みを直す」

シフト(上下)チルト(傾き)スイング(回転)。今ではシフトとチルトは簡単にPhotoshopで再現できてしまう。

今回は、最新のデジタルカメラで、風景写真をまるでスナップするように手持ちで撮ることにした。高感度、高速

シャッター、深い絞り。三脚が不要だと、撮影ポジションが自在になる。テーマは、「個の存在と、個を含む全体の構造」

それはぼくが写真を始めたときからのテーマだ。

1949年に誕生したぼくの「存在」と「装置」としての世界を生きて観察する作業、であります。

横木安良夫もしよろしければ 応援サポートお願いします。