龍神の棲まう村~「八郎太郎伝説」を語り継ぐ~ -秋田県大潟村-

「むがしむがしのことだ。鹿角の里(さど)さ、八郎太郎と言う大男が住んであったど。

八郎太郎は、それはそれは気立ての優しいわぎゃもの(若者)であった。」

皆さんは、この語り口から始まる「八郎太郎ものがたり」をご存じだろうか。

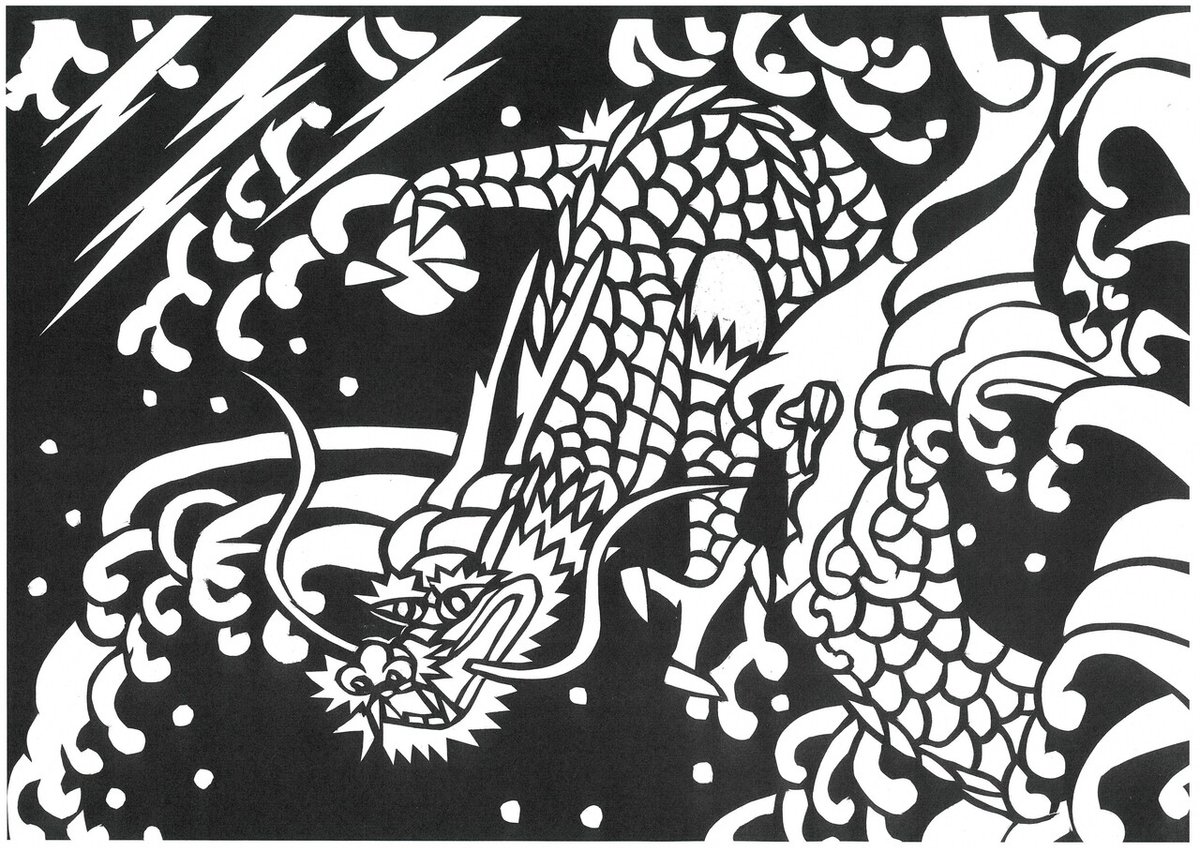

この物語の主人公、八郎太郎は、いつものように2人の仲間と十和田の山奥へ入っていった際、捕まえたイワナがあまりにも美味しかったため、山で捕ったものは仲間みんなで分け合うという“山の掟”を破り、仲間の分まで全て食べ尽くしてしまった。直後、のどがしきりに乾いて、33日間水を飲み続け、100メートルもある大きな龍になってしまった、というお話だ。

「八郎太郎ものがたり」は十和田湖・田沢湖・八郎潟(八郎湖)の3つの湖を舞台とし、秋田県下を股にかける壮大な伝説であり、秋田を始め、北東北全域で知られている。

伝説として伝わる「八郎太郎」は現在、八郎潟の龍神となっており、大潟村唯一の神社である大潟神社には天照大神と豊受大神とともに、八郎太郎大神として祀られている。

八郎太郎大神が祀られている大潟神社

大潟村在住の坂本みほ子さん(72歳)は、約25年にわたって、この「八郎太郎ものがたり」の伝説を村の子どもたちや、依頼のあった場所へ赴き、語り継いでいる「八郎太郎ものがたり」の語り部だ。

「八郎太郎」と「辰子」を用いながら

「八郎太郎ものがたり」を語る坂本さん

元々は琴丘町(現三種町)出身の坂本さん。大潟村に嫁いできたのは約50年前のことだ。

嫁ぐ前は保育士として働いていた。

「保育士時代は子どもたちにたくさん読み聞かせをしていたんだけれど、子どもたちの素直な反応が嬉しかったね。農家に嫁いでからはそんな機会もなくなったけれど、出産を経験して、自分の子にも大きな紙芝居やペープサート※を作って読み聞かせをしてあげたいと思うようになったのよ。」

※紙に人形などを描いて切り抜いたものに棒を付け、背景の前で動かして演じる人形劇

こうした思いがきっかけで、農作業の合間を見て、子どもたちに読み聞かせを行うようになった。やがて幼稚園や小学校から依頼を受けるようになり、「みほばあちゃんのはなしっこ」として現在も活動を続けている。

月に1度程度こども園で開催される「みほばあちゃんのはなしっこ」

子どもたちはじっと耳を傾ける。

※写真はコロナ禍以前

坂本さんが読み聞かせを始めたちょうどその頃、大潟村に、全国で初めての干拓博物館「大潟村干拓博物館」がオープン。平成12年のことである。

当時の博物館職員から「大潟村にゆかりの深い、八郎太郎のものがたりをまとめて展示しようと考えている。協力してくれないだろうか」と声をかけられたのが、「八郎太郎ものがたり」の語り部となるきっかけであった。

「龍になった八郎太郎は、山々を流れる谷川という谷川を全部せきどめで、大きだ湖を造った。これが十和田湖だ。」

八郎太郎が造ったとされる十和田湖

「十和田湖を永住の棲み家としていた八郎太郎であったが、修行僧、南祖坊(なんそのぼう)との7日7晩の戦いに敗れ、自分が造った十和田湖から逃げ出した。そして、行くあでもなく、生まれ故郷の鹿角の里さ帰るが、故郷の人々、故郷の神々は、八郎太郎を坊様と戦った乱暴者と忌み嫌い、八郎太郎に大きな石を投げつけたり、犬をけしかけたりした。」

「八郎太郎は悲しかった。ひずねがった(切なかった)。八郎太郎は棲み家を求めて、あちこちさまよい歩いた。そして、やっとの思いで男鹿島※のふもとにたどり着き、八郎潟の主となった。八郎太郎は、やっと安心して暮らせる棲み家を見つけたんだ。」

※この頃、「男鹿半島」は本土と陸続きになっておらず、「男鹿島」であった。

「しばらくすると八郎太郎は潟と海をつないだ。そしたら海からいろんな魚たちが八郎潟に入ってきた。そして、いろんな渡り鳥たちが羽を休めるようになった。八郎潟は、それはそれは豊かな湖になったんだ。」

八郎太郎が住むとされる八郎潟

「ある日、渡り鳥たちから田沢湖に棲む辰子という龍になった娘の存在を聞き、八郎太郎は田沢湖を訪れた。」

「2人は恋人同士となり、八郎太郎は、夏の間は八郎潟で、冬の間は田沢湖で暮らすようになったんだ。そのため冬になると主のいない八郎潟は氷が張り、だんだん浅くなり干拓された。反対に田沢湖は2人の深い愛と同じくますます深くなり、日本一の深い湖となった。今でも二双の龍は2つの湖から私たちの生活を見守っているということだ。」

辰子の棲むとされる田沢湖。日本一の水深(423.4メートル)を誇る。

金色に輝く「たつこ像」が立つ。

坂本さんは「年をとって声がでなくなってきた」と話すが、その迫力はいまだに衰えることがない。時には身振り手振りを交えながら、声の強弱、声色で登場人物に次々と化けて魅せる。

毎年2月には、卒園と卒業を控えた年長児と小学6年生に向けて、「八郎太郎ものがたり」を餞(はなむけ)として送っている。

「大潟村は八郎潟を干拓して出来た村。自分たちが暮らす大潟村には八郎太郎という龍神が暮らし、村を守ってくれている。そのことを知ってほしいし、忘れないでほしい。」

という思いからだ。

現在は大潟村干拓博物館で案内ボランティアも行っているが、リクエストがあれば、「八郎太郎ものがたり」の語りにも応じている。

「あと何年、語りが出来るか分からないけれど、声の続く限り続けていきたいと思っている。一番下の孫が3歳なんだけど、その子が6年生になるまでは続けられないかな笑・・・。

後継者になってくれる若い人が現れてくれればいいなと思っているんだけどね。」

「この歳になっても夢があってね。

生きているうちに、自分なりの「八郎太郎ものがたり」を、一冊の絵本にして発表できたらなって。」

そう言って、坂本さんは顔をほころばせた。

大潟村干拓博物館内にて撮影。

【著:大潟村地域おこし協力隊 竹田美輝(たけた・みき)】

【写真・切り絵提供 坂本みほ子】