THINK TWICE 20211017-1023

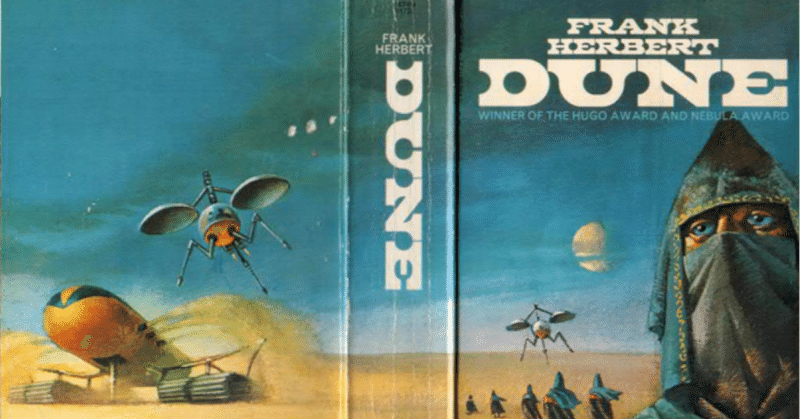

10月18日(月) DUNE

先んじて観た友人からの熱烈なプッシュを受け、予定を2日ほど前だおして、『DUNE 砂の惑星』のレイトショーへ。

残念ながら、松山のIMAXシアターはノーマルタイプなので、座るのはスクリーンが視界ギリギリになる前から6列目と決めている。 きれいめの女性一人客もチラホラ(ティモシー・シャラメ目当て?)。トータル20人くらいだったかな。地方のシネコンの、終映が平日23時の回にしては上出来。

原作は中学の頃に読んだきりで、しかも2巻の途中で頓挫。リンチ版の映画は言わずもがなの出来。かくして、今回のヴィルヌーブ版を観ながら心に浮かんだのは「ああ『砂の惑星』がわかった!」という歓び。

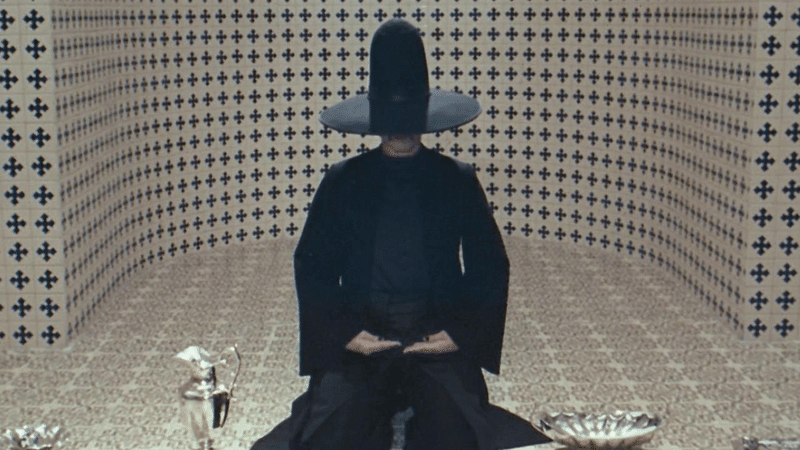

脚色のエリック・ロス(フォレスト・ガンプ、ベンジャミン・バトンなどを書いた大ベテラン)、ジョン・スペイツ(ドクター・ストレンジ、プロメテウス、パッセンジャーを手掛けた当たり外れの多い人)がいい仕事をしたのはもちろん、ヴィルヌーブの得意技である名作映画や絵画からの引用───タルコフスキー、コッポラ、黒澤───を繰り出すことで、ストーリーやキャラクターへの理解度を上げる狙いも、ピタッとはまってた。

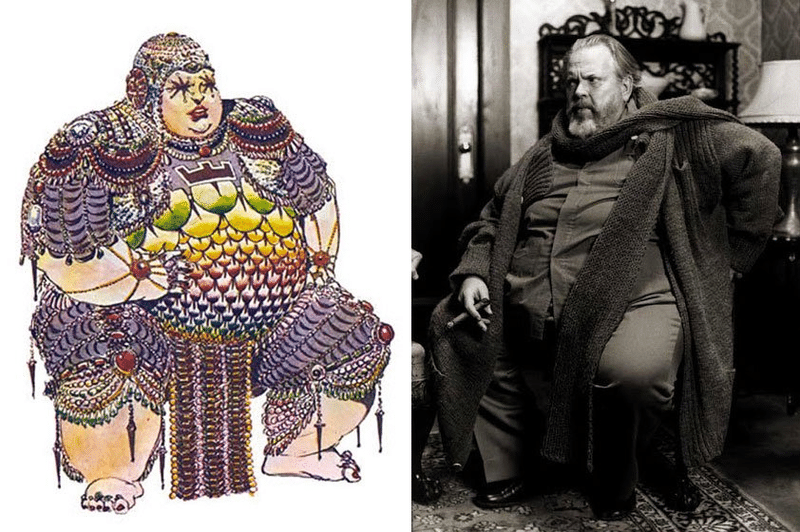

あからさまだったのはハルコンネン男爵。スキンヘッド、肥満体───見た目も声色も『地獄の黙示録』のカーツ大佐(マーロン・ブランド)そっくり。指先をびちゃびちゃと舐めるように口に食べ物を運ぶ食事シーン、あたまに指を置いて考え事をする仕草までオマージュ。

『地獄の黙示録』はジョゼフ・コンラッドの小説『闇の奥』を翻案したもの。マーロン・ブランドが演じるカーツ大佐は、軍の命令に背いて離反した元グリーンベレーで、原住民を率いて、カンボジアの密林の奥地に王国を建設するという設定だったけれど、原作の小説ではアフリカの奥地で象牙を密売する商人だった。

象牙商人というキャラクターの原型やエピソードの元ネタになった現実の事件があって、それは19世紀末に起きた、ベルギー国王レオポルド2世によるコンゴ人大量虐殺だったと言われている。

当時、欧州の国はアフリカやアジア諸国を植民地にし、プランテーションなどから莫大な利益を上げていた。レオポルド2世は列強国の手に落ちていなかったコンゴに目をつけ、ベルギーの植民地にすることを目論んだ。

しかし、これをベルギー議会に拒絶される。国がダメならば、と彼はなんと私領として統治し始めたが、私財を投じた運営はあっという間に立ち行かなくなる。

コンゴからいかに利益を吸い上げるかを最優先したレオポルド2世は、象牙や天然ゴムの増産のため、先住民を奴隷同然に酷使し始めた。過酷な労働の管理には私軍を投入し、その結果、数百万人のコンゴ人を虐殺した。彼が統治する前は3,000万人いたコンゴ国民は、約20年間で700万人まで減少した。アウシュビッツ以上の蛮行だ。

こうした悪行が明るみに出て、アメリカやイギリスなどから断罪の声が上がる。そしてついにコンゴはレオポルド2世の手から離れ、ベルギーが植民地として管理していくことになった。国王はその直後に病死したが、忌み嫌われていたレオポルド2世の棺に向かって唾を吐くものさえいたという。

そんな出来事が『闇の奥』のモチーフとなった。それをベトナム戦争という舞台設定に置き換えたのが、コッポラの『地獄の黙示録』という映画だ。

コンラッドの『闇の奥』も、コッポラだけでなくさまざまな人たちが映画化を試みた。そのひとりがオーソン・ウェルズ。まずラジオドラマとして『闇の奥』を脚色したあと、監督デビュー作として準備をはじめたが、資金難で頓挫した(代わりに撮ったのが『市民ケーン』)。

オーソン・ウェルズといえば───アレハンドロ・ホドロフスキーは『砂の惑星』の映画化を試みたとき(こちらも資金難で頓挫)、オーソンをハルコンネン男爵役にキャスティングして、出演を内諾させていた。

メランジと呼ばれる麻薬を採集するため、原住民を弾圧し、私腹を肥やすハルコンネン男爵と、カーツのイメージを二重写しにすることによって、ヴィルヌーブはハルコンネンがなにを企む人物なのかを明解にしたわけだ。

因果はめぐるよ、どこまでも。

長くなったので、続きはまた明日。

10月19日(火) DREAM GOES ON FOREVER

ドゥニ・ヴィルヌーブは日本メディアによるインタビューで「『ホドロフスキーのDUNE』を観たか?」と問われて、もちろん観たよ、と答えている。

ヴィルヌーブ版『DUNE』では、ポール(ティモシー・シャラメ)が覚醒する前は、ざらついたフィルムのような質感に処理し、静的で絵画的な映像で構成しているが、能力が目覚めていくと同時に、シャープでダイナミックになっていく。

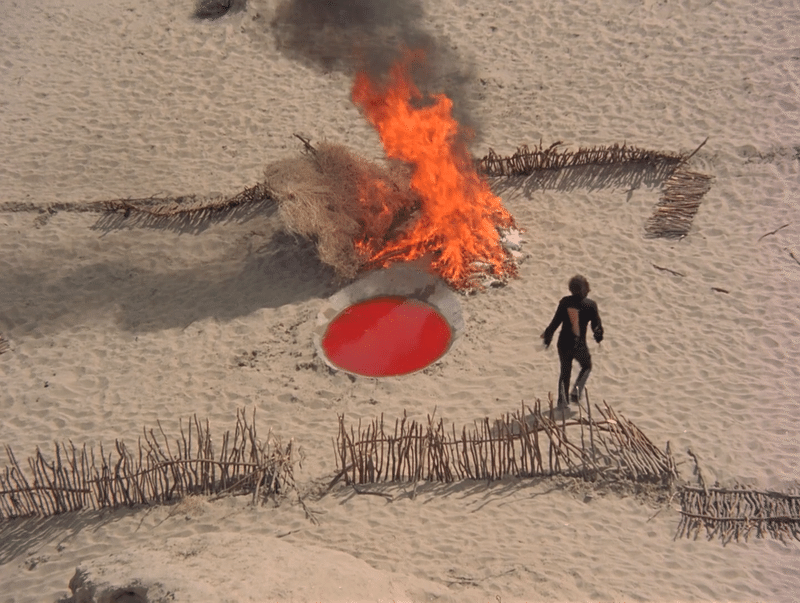

ホドロフスキーが『DUNE』の映画化を目論んだとき、まず手を組んだのが、フランスのコミック(バンド・デシネ)アーティストのメビウスだった。ヴィルヌーブ版『DUNE』にも、メビウスを彷彿とさせるイメージや画角が登場するのも、おそらくそれを意識してのことだろう。

また、幻想的な砂漠の情景つながりで言えば、ホドロフスキー自身の代表作『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』の映像も彷彿とする。

『ブレードランナー』に続き、有吉の壁ならぬ、リブートの壁を乗り越えたヴィルヌーブ版が隅から隅までパーフェクトだったか? と訊かれたら、リンチ版のほうが優れていた点もいくつか思い浮かぶ。

そのひとつがシールドの表現。戦闘時、身体のまわりに張り巡らされる薄いバリアで、銃弾のようなスピーディーな攻撃には強いが、ゆっくり動いてくる攻撃には弱いという特性がある。この『砂の惑星』の世界線では、他のテクノロジーが驚くほど進んでいるのに、剣やナイフ、槍、吹き矢、毒針などの旧態然とした武器が有効───という設定なのだ。

リンチ版のシールドはポケモンに出てくるポリゴンみたいな、カクカクとしたアナログなフォルムが味わい深く、それを超えるアイディアをヴィルヌーブにも出して欲しかった(Twitterを見ても、ぼくと同意見の人が多い)。

まあ、逆に言えば、それ以外の欠点は見つからないくらい良い出来だったんだけどね。次作が楽しみ───と言いつつ、まだ脚本も完成してないんだって。早くしてくれ。

新訳版も評判いいので、これ読みながら待とう。

10月22日(金) 燭影

昨年2月、長崎の遠藤周作文学館の学芸員が、偶然アーカイヴから発見し、12月に新潮社から単行本が出た、遠藤の未発表小説『影に対して』。

Eテレで先日放送されたドキュメントを録画していたので、昼ごはんを食べながら観た。

子供の頃、遠藤周作はCMやバラエティ番組などでよく見かける、テレビの中の人だった。

というか、昭和のテレビ番組やCMに作家ってほんとよく出てたんだ。司馬遼太郎、松本清張、柴田錬三郎、野坂昭如、瀬戸内寂聴(当時は晴美)、山口瞳、阿佐田哲也、田中小実昌、井上ひさし、開高健、田辺聖子、渡辺淳一、村上龍、宮本輝、五木寛之、水上勉、沢木耕太郎───名前を挙げればきりがないほどたくさん。ドキュメンタリー番組のナビゲーターからクイズ番組の回答者まで、作家と名のつく人をテレビで観ない日はなかった。

武田百合子や武田泰淳について本を書いていたとき、つくづく当時の作家の実入りの良さのことを考えることになった。もちろんその筋の専門家でもなんでもないから、ぼくの勝手な印象にすぎないけれど、昭和の人気作家たちは経済的にも社会的にも、今じゃ考えられないくらいステイタスが高かった。

なにしろ新聞を一紙どころか、複数紙取っている家庭も多かったし、それぞれ朝刊・夕刊も出ていた。雑誌だって、いくつもの出版社から週刊、月刊、臨時増刊など物凄い数が出版されていたわけで、人気作家ともなれば、連載もたくさん抱え、対談や鼎談、〇〇賞の審査員とか講演会とか、稼ぐ場所はいくらでもあっただろう。

やがて時代の変化と共に新聞や雑誌の売れ行きは下がり、活躍の場は徐々に縮小した。雑誌の主流は文芸誌のような《読むもの》から、写真誌や若者向けの月刊誌のように《眺めるもの》になった。

70年代後半になると、いわゆる角川商法に代表される《メディアミックス》の時代がはじまり、小説が《読むもの》から《観るもの》に変化した。重厚長大のハードカバーの時代から、軽薄短小の文庫本の時代に変わっていったのもその時期だった。

https://harubou-room.com/1959-1973/

https://harubou-room.com/1974-1983/

上のHPでまとめられているように、当時の長者番付を見ても、ぼくの分析どおりの並びになってると思う。上位に居並ぶ作家はいずれも積極的にテレビに出ていた人ばかりだ。また、ぼくが小学校に入学した1976年あたりからは、横溝正史、赤川次郎、高木彬光など、映画やテレビドラマの原作として好まれた作家たちがランクインしている。

今回の遠藤の小説の発見では、秘書が清書した100枚以上の原稿と一緒に、原稿用紙の裏に鉛筆で手書きした草稿も2枚見つかっている。文章や単語に手を入れたあとが、生々しく残っていた。ひとつの物語がどう立ち上げられたか、という痕跡(プロセス)がこうした肉筆原稿には詰まっている。

作家だけでなく、画家や作曲家の肉筆を見る楽しみもそこにある。以前、原田治の展覧会を東京で見たとき、あの完璧な描線が、鉛筆による下書きや、細かな修正によって仕上げられていることにものすごく感激した。コンピュータで書いてしまっては、こんな痕跡をぼくらが見ることは不可能なわけで、実にもったいないことだなあ、と思う。

10月23日(土) Not Bad, This Feeling

持病……というほど大げさなもんじゃないが、予防的に飲んでいる薬があって、それを処方してもらうために通っていた病院が、院長の体調不良を理由に突然、閉院してしまった。

最後にもらった薬が2ヶ月分あったから、それが無くなるまでに新しい病院を見つけなくてはならず、結局、まだラグビーボールくらいのサイズだった頃から通っていた小児科に行くことにした。

小児科が受け入れてくれる年齢は思ったより幅広くて、日本小児科学会は子供が成人するまで見守る───とガイドラインで謳っている。幅広いといったって、中身がいくら子供っぽくても、52歳のおじさんを診てくれるほどのキャパはない。しかし、この病院は、初代院長の娘さんが引き継ぎ、今では大人も受診できる内科と小児科の看板を上げていた。

自宅からは自転車で10分ちょっとで、街のどまんなかにある。前に通っていた病院は《病院に行って薬をもらう》《たまに血液や尿を取られる》という目的以外、なんの寄り道もできない場所だったから、近くに本屋があったり、お茶をしたりする場所が多い分、むしろ通いやすいはずだ。

小さい頃のぼくは、しょっちゅう自家中毒(精神的なストレスなどで嘔吐や下痢、発熱をする子供特有の病気)になった。症状が出ると幼稚園や学校を休み、母に連れられてこの小児科に行った。

ブドウ糖の補給が治療法で、点滴をしばらく打ってもらうとすぐに良くなった。処置室のベッドで横になり、ちょびちょび落ちていく点滴の粒や、虫食い穴の開いた石膏ボードの天井を見上げながら、注射におびえて泣く他の子どもらの声を聞いていたことを、今でもはっきり思い出せる。

今回、ぼくが訪れた午後3時は、子どものための予防接種や乳児検診が優先される時間帯だったので、待合室に入ると、ほっぺたに涙やよだれの跡がついた子どもたちがたくさんいた。微笑ましいったらない。そうでなくても、病院の中はぼくが通っていたときとほとんど様子が変わらなかった。

採血をしてもらった部屋が、まさにブドウ糖の点滴を打ってもらった場所で、薬やカルテの収まった棚、壁紙、窓から見える風景、もちろん天井も寸分違わず一緒だったので、胸がいっぱいになった。先生にそのことを話したら「昔のカルテもたぶん残ってるんじゃないかしら」と言った。次に行くのが1ヶ月後なので、ひょっとしたらそのとき見せてもらえるかもしれない。

ところでこの病院は松村正恒という建築家が設計を担当している。もちろんそんなことは子供のときには知らなかったことで、こちらに戻って暮らすようになってから、あらためて気がついた。

松村は愛媛県南部の港町、八幡浜市の職員として、主に市立の施設───病院や学校や図書館などの設計に当たっていた建築家だった。

彼はもともとバウハウスで学んだ蔵田周忠の愛弟子で、その後はフランク・ロイド・ライトの弟子だった土浦亀城の建築事務所で修行した。太平洋戦争を挟んで、故郷の大洲に近い八幡浜市の職員となった(公務員なら食いっぱぐれないだろう、というのが理由)変わり種である。

そして、昭和35年には公務員建築家のまま『文藝春秋』で丹下健三らと並んで日本の名建築家ベスト10に選ばれた。彼はその年に市役所を辞めて、松山市内に建築事務所を構えた。

彼の代表作のひとつが、この八幡浜市立日土小学校だ。

数々の建築賞に輝いたこの学校のことは、ネット上にいくらでも資料があるので詳しいことは省くけれど、至るところに松村が施したユニークな工夫や仕掛けがあって、誰もが「こんな学校で学びたかった」と思うだろう。

たとえば、校舎裏を流れる川の真上までベランダが張り出しているのだが、これは本来、河川法で禁止されている工法だ。松村は「子供たちの喜ぶ顔が見られるなら、いくらでも罰は受ける」と押し通した……というエピソードが残っている。ぼくが見学したのは2019年のお盆過ぎで、途方もなく暑い日だったのに、川から吹き込んでくる涼しい風が校舎を通り抜けて、まさに自然のエアコンだった。

松村がフリーになってからの作品は松山市内にも残っていて、そのひとつがまさにぼくが通っていたこの病院だった。南側にある特徴的なベランダは、まさしく松村スタイルの真骨頂である。竣工は1969年。ぼくとまったくの同い年だ。手すりのサビまで愛おしくなる。

病院嫌いの子供は世間にたくさんいると思うが、先代の院長もユーモアがあって、やさしかったし、ぼくはこの小児科が大好きだった。治療が終わると、病院の近くにあったプランタンというケーキ屋(バブル期に不動産投資に失敗→閉店)の2階にあったフレンチレストランか、えぞっ子という札幌ラーメン屋で食事をして、場合によっては本屋に寄り道し、好きな漫画本か文庫本(星新一や筒井康隆が多かった)を母に買ってもらえたりした。

人生の折り返し地点を過ぎて、まさかまたこの病院に戻ってくるとは思わなかったけど、悪くない、この感じ。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰