THINK TWICE 20210131-20210206

2月1日(月) ブルースはただの唄ではない(少なくともぼくにとっては)

ジュリエットの声、やわらかい声。その声で彼女は、〈教育〉という罠について語る。彼女自身は高等教育を受けたが、教育に幻想をいだかない。教育さえ受ければ、という神話を信じない。教育は、自己のなんであるかを見えなくしてしまう。洗脳ということばは使いたくないが、やはり洗脳のようなことをする。本来の精神のたからを中和してしまう、と彼女は考える。(第一章「たたかいなんて、まだはじまってもいない」より)

年末から積ん読だった何冊かの本を片付け、満を持して買いに行ったら、ジュンク堂でも紀伊国屋書店も売り切れ。首をひねりながら *1 、普段はあまり行かない規模の小さいローカルな本屋へ向かい、無事にゲット。

*1 ちょっと前に高橋源一郎のラジオ番組で紹介されたからでは? と友人が教えてくれた。

ぼくがこの『ブルースだってただの唄』を、ソフトカバーのオリジナル単行本(1986年・朝日選書)ではじめて読んだのは15年以上前のこと。著者はリチャード・ブローティガンの翻訳者として有名な藤本和子さんです。藤本さんの翻訳文体が大好きで、彼女の書いたものならなんでも読みたい───というモチベーションだけで、当時、手に取りました。だから、内容に関しては二の次。正直、読んでもそこまでピンと来なかったし、藤本さんがさまざまな職につく、さまざまな世代の黒人女性たちになぜインタビューしたのか、という真意まで、ほとんど考えが及ばなかったように思います。

それから多くの月日が流れ、ブラック・ライブズ・マターについて学んだり、アメリカの黒人社会についてのドキュメント番組や映画を見たり、もちろん昨年の大統領選の顛末なども踏まえることで、ぼく自身の問題意識もずいぶん変わりました。でも、この本にはレイシズムだけではなく、もっと幅広い意味での問いを投げかけているんですね。

貧しい黒人家庭の親は、よりよい教育を与えることで、子どもたちが悪い環境から抜け出して、成功を掴んで欲しいと望む。もちろんそれは誤った考えではないけれど───冒頭に引用した藤本さんの文章がそこに呼応するのですが、学力や経済的ハードルをなんとか乗り越えて、より高いレベルの学校(裕福な白人の子弟たちがこぞって通うような)に入学しても、謂れのない差別に直面すること(白人の同級生からだけでなく、同じ黒人から差別されることも)、あるいは、そうした学校社会に適応することが、人間ひとりひとりの尊厳やアイデンティティを損なう事態が往々にして起きる───しかもそれは、肌の色、国籍、性別に関わらず、どんな人にも起きうる───インタビュイーに選ばれた黒人女性たちの声を読んでいると、昔の自分には決して感じ取れなかった、より深いレベルの問いかけに気づきます。

たとえば、学校は人間が長い時間をかけてブラッシュアップしてきた社会的な教育システム……つまり《道具》の一種です。しかし、学校という《道具》が教育の名のもとに、人間(しかも育ち盛りの子どもたち)を長時間拘束し、ある意味ではシステムに隷属化させているという事実も否めません。

もちろん学校という《道具》はとても便利なところもあるし(特に保護者には)、子どもにとってもいい部分はたくさんあります(友だちや子どもを見守る大人たちに恵まれれば)。

オーストリアの思想家、イヴァン・イリイチが『コンヴィヴィアリティのための道具』という本のなかで、自立共生(コンヴィヴィアル)的な社会の構築を、学校というシステムがいかに阻害しているか、という点を鋭く指摘しています(どういう指摘か、は長くなるので、割愛)。

たとえば、ぼくの住む愛媛には塀のない刑務所というものがあって、何年か前、囚人の脱走騒ぎで話題になったから、ごぞんじの方も多いでしょう。極論すれば、学校というのは、かぎりなくそれに近いシステムです。

各家庭で独自の方針によって育てられた個性のちがう子供たちが、7歳になるといっせいに学校に集められて、社会の規格やルールに沿った人間になるよう再教育される。号令に合わせて立ち、号令に合わせて走る。同じ教科書を読んで、同じ回答が言えるように教師は導く。いびつな部分を削りとり、規定の形に近づくよう整えられる。《刑期》を勤め上げれば出ていけるところもすごく似ています。教師たちから優秀だとみなされる学生と、看守たちから扱いやすい囚人ってまったく同じじゃないか、と思うのです。

そうは言っても、学校と刑務所を同一視するなんて、ちょっと乱暴すぎるんじゃ? と考える人もいるでしょうね。でも、ぼくはこうも言いたい───目に見える塀で周囲を囲むのと、目に見えない塀で囲んで、時間が来るまでここから出ちゃダメですよ、と教え込むことのどちらがほんとうに怖いことか、と。せめて学校という《道具》のありようだけでも、ドラスティックに変えるべき時期だと、この本を読みながら考えたのですが───あなたはどう思いますか?(森喜朗風)

藤本さんには、ユダヤ人であるアメリカ人の夫に同行して、イスラエルまでヘブライ語を習いに行く顛末を綴った『砂漠の教室』など、優れた単著が何冊もあります。しかし、いずれも現在は絶版で、かんたんに手に入る本ではありません。比較的最近出た(といっても2002年)ブローティガンの評伝『リチャード・ブローティガン』もいまだハードカバーのみ。古本屋でもあまり見かけません。

ついでに言えば、ブローティガンの中〜後期の小説(『ホークライン家の怪物』から『ハンバーガー殺人事件』までの数冊)も長らく絶版で、古書店などではとんでもないプレミアが付いていたりします。文庫で出せばある程度コンスタントに売れるはずだし、新しい読者がいつでも手を伸ばせる状態にしておくべき作家のはずなんですけどね。

いずれにしても、こういう隠れた名著が文庫化がきっかけで再注目されるのはうれしいことです。

2月2日(火) 一生に一度の

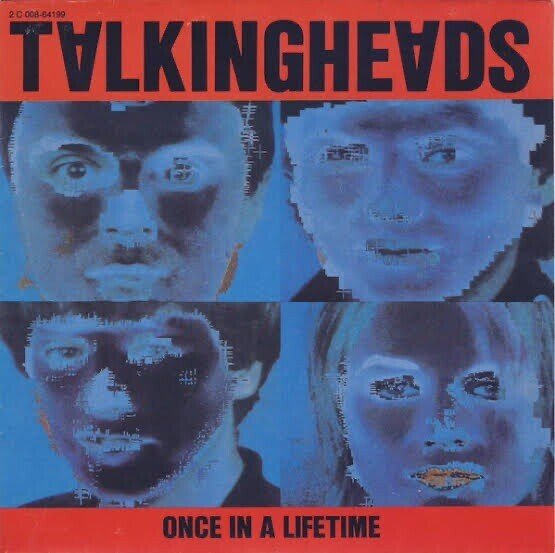

◎トーキング・ヘッズのシングル「Once In A Lifetime」がリリースされてから、今日でちょうど40年だそうです。

◎1980年に発売されたアルバム『リメイン・イン・ライト』からのファースト・カットで、プロデュースはブライアン・イーノ。

◎フェラ・クティのようなアフロ・ビートの影響を取り入れ、バンド全員がジャムを繰り広げ、そこから最良の部分を抽出し、それをさらに生演奏で何度もループしながら(デヴィッド・バーン曰く「ぼくたちは《人間サンプラー》になったんだ」)メロディや歌詞を作っていく手法───前作『フィア・オブ・ミュージック』でトライし、「I Zimbra」などの曲を生み出したのと同様の方法で、新しいアルバムのためのセッションを開始します。*1

*1 初期のジャム・セッションには、同じスタジオ(バハマにあるコンパスポイントスタジオ)でレコーディングを行っていたロバート・パーマーが、ギターとパーカッションで参加していた。

◎「Once In A Lifetime」について、当初、バンドもイーノもあまり手応えを感じていなかったそうですが、バーンだけはその演奏にふさわしいメロディと歌詞を書けるという確信を持っていたんだとか。

◎楽曲全体を牽引する力強いベースラインは、ベーシストのティナ・ウェイマスではなく、ドラムのクリス・フランツ(ティナの夫でもある)が演奏の途中で思いついてティナに口伝えし、それを彼女がトレースしたもの。しかし、イーノはそのフレーズを「Obvious(ありふれている)」と感じて、自分で考えたベースラインに差し替えてしまったのですが、イーノがイギリスに帰国したあと、ニューヨークのスタジオでティナが再度録音しなおした───という逸話もあります。

◎バーンの歌は牧師が教会で行う説教───語りかけるような、歌うようなスタイルを取り入れています。ファースト・バースとファースト・コーラスの部分だけ訳してみました。

And you may find yourself living in a shotgun shack

そう、あなたは自分がしょぼい家に住んでいることに気づくかもしれない

And you may find yourself in another part of the world

そう、あなたは自分が世間とずれていることに気づくかもしれない

And you may find yourself behind the wheel of a large automobile

そう、あなたは大型自動車の車輪の裏側にあなた自身を見出すかもしれない

And you may find yourself in a beautiful house, with a beautiful wife

そう、あなたは素敵な住宅のなかで、素敵な妻と共にいることに気づくかもしれない

And you may ask yourself, "Well... how did I get here?"

そして、あなたは自らに問いかけるにちがいない「え〜っと、私はどうやってここに来たんだっけ?」と

Letting the days go by, let the water hold me down

時は運ばれていく、水の流れに身を任せてみよう

Letting the days go by, water flowing underground

時は運ばれていく、地下を流れていく水

Into the blue again after the money's gone

金が失くなったらまた青く変わる

Once in a lifetime, water flowing underground

地下を流れていく水のように、人生はたった一度きり

◎MVやライヴで、バーンが歌いながら披露するトリッキーな踊り。これは彼自身とトニー・バジルによる振り付けです。アフリカや東南アジアの部族、あるいは黒人教会の礼拝で、ゴスペルを歌いながらトランス状態になる信者たちの動きなどを模倣したもの。

◎トニー・バジルはシンガー/俳優/ダンサー。1982年にシングル「Micky」を大ヒットさせて、いわゆるワン・ヒット・ワンダー(一発屋)として有名になりました。ただし彼女はとても才能に恵まれた女性で、「Once In A Lifetime」のMVもバーンと共同監督し、他にジョージ・ルーカス『アメリカン・グラフィティ』、フランシス・コッポラの『ペギー・スーの結婚』などの振り付けを担当。最近では、タランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』で、役者やダンサーたちにゴーゴーダンスの振り付けと指導をしています。

◎振り付けと言えば───。

この手刀の動きはあまりにも有名ですね。MVの中に元ネタが出てくるのですが、原宿のホコ天で撮られた竹の子族(松田聖子のバッジをしてる)の動きを取り入れたものです。ちなみにこの竹の子族のフッテージ、元・スネークマンショー/現・クラブキングの桑原茂一さんが提供した───という話を聞いたことがあるんだけど、真偽は不明。

というわけで、シングルリリース40周年おめでとうございます。最後はカエルのカーミットがセサミストリートで披露したカヴァーバージョンでお別れです。

2月6日(土) Clubhouse

やってますか、みなさん。ぼくも一応、誘われたので入りました。自分の関心事、年齢、人間関係に合わせてカスタマイズされた世界しか見えていないので、おもしろさを判断できかねているところもあります。でも、トークショーだけのフェスがあったらおもしろいかもね───って、いつか誰かと話した記憶があって、ラジオに置き換わるものというより、そちらにイメージは近い気がしています。

ぼくもいずれ発信側に回るときがあるのかな……これもまだよくわからない。できればそっとしていたいな、という気持ちが強いです、今のところ。ちょうど《サブスク断捨離》したところで、手つかずの本や、録画したまま見てなかった映画や古いドラマを片付けようと思ってたから、まずはそちらを優先したいし、そもそもどういうことをやってみたいというアイディアが何も浮かばないので、腰が上がってないんだけど、そういうことを考えてる時点で向いてないのでしょうね(笑)。

ただ、TwitterやInstagramのトラフィックにどれくらい影響出てるのか、また10代〜20代の若者たちにどれくらい受け入れられているか、という点は少しだけ関心がある。そのうち有料会員と無料会員の区別ができて、広告もじゃんじゃん流れるようになって、挙げ句、カメラ機能も付けました───なんてことになるのはまちがいなくて、今くらいのちょうどいいシンプルさがどこまで保てるのかなあ、ってことも。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰