夫のためのイタリア・シエナ案内

(ひどく個人的な)夫に向けたイタリア・シエナに行きたいよプレゼンの資料です。

シエナってなに?

googleで「シエナ」と検索するとまず表示されるのがトヨタがアメリカ向けに販売しているシエナという車。困ったもので、毎回その検索結果を見ては「イタリア シエナ」と打ち直さないといけない。そのくらい日本では知名度の低いイタリアの小さな町の名前です。

シエナはイタリアをニーハイブーツだとすると、太ももらへんですかね?に位置するトスカーナ州の1つの県で、同じ州にはフィレンツェやピサがある。イタリアの行政区分は州>県>コムーネみたい。

さて、この小さな町をなぜ旅行したいかというと、ここは「シエーナ歴史地区」としてユネスコ世界遺産に登録されてる中世の町並みが残され、そして中世の芸術が爆発した場所だからです。

ルネサンス以前で有名な画家といえばフィレンツェのジョットですが、フィレンツェにはジョットしかいないけど、シエナには同時期にドゥッチョ、シモーネ・マルティーニ、ロレンツェッティ兄弟と多くの素晴らしき芸術家が存在したと誰かが言ってた通り、なのよ。

シエナの芸術

その素晴らしき芸術家を見てみましょう。

ドゥエチェントの画家たち

シエナ派最古の絵画とされているのは、13世紀(イタリアだとDuecento、ドゥエチェントと書かれる、dueは2でcentoは100なので200)にトレッサの画家が描いた《Paliotto del Salvatore:Blessing Christ and Six scenes》という作品。

これを見てなんだか稚拙な絵だなぁと思うでしょう。でもシエナ絵画の歴史が始まる、まさにその出発点を現代と比較して語ったら、あなたが楽しめる枠組みは現代だけになってしまいます。そんなのもったいないよ!

浅い知識の私がこの絵を見て感じることは、シエナ派最古の絵画と言われているけれど、すでにキリスト教という巨大な勢力はヨーロッパの隅々までその触手を伸ばし、定型化された聖書の伝え方が確立されていたんだということ。(たとえば中心のキリストの周りに描かれる右上から人はマタイ、牛はルカ、獅子はマルコ、鷲はヨハネでそれぞれの動物が本を持つ姿は新約聖書の4福音書を表している。牛と獅子はどっちかわからないけども。)これはつまり現存する作品としては最古だけど、その前に数多くの作品が制作され、そして時代と共に消えていったのだろうと想像するわけです。この絵が残っていることでさえ奇跡であり、この奇跡によってさらに作品は魅力的に(私の目には)うつるのです。

さて、それはともかくとして、この絵から伝えたいことはドゥエチェンとそして次の時代トレチェント(treは3なので、、、)で絵画が大きな変化を迎えるということ。

ちなみに私は聖母像が好きなので、その系譜で話を進めていきます。

同じトレッサの画家が1225年頃に描いた聖母子像。見た目通り《大きな目の聖母》という作品。玉座にクッションが置かれその上に腰掛ける聖母と、聖母に抱かれピースする幼いキリスト。そして両サイドに天使が2人。一度見たら忘れないお顔立ちすぎる。

多分これもあまり興味ないと思うので、この絵が描かれたわずか40年後にフィレンツェの画家がシエナで描いた作品を見てみましょう。

ちょっとやばくないですか?(語彙力)玉座に腰掛ける聖母と抱き抱えられるキリスト、そして2人の天使。構成要素は同じなのにまるで違う。ただ誤解してほしくないのはトレッサの画家の絵が下手で、だんだん上手くなってきているということではない。ビザンティンから伝わるイコンの系統を組む初期絵画から、イタリアでより人々の心に訴えかける効果的な方法は何かと模索された上での変化であること。現在の感覚に近づいてはいるけども、それが正しいということではないことを繰り返し伝えたい。

さて、説教的なものはこのくらいにして、同時期の画家の作品も見てみましょう。(ここら辺全部シエナ行ったら見るから記憶の片隅に入れておくように!)

こんな感じでどれも一緒に見えるだろうけど、それぞれ幼いキリストのポーズが違ったり、聖母マリアの青いマントの衣紋表現などみていくと相互に影響しあっていることがよくわかる。

それにしてもこの頃の子どもの姿は、子どもであって子どもではない姿をしている、なんとも頭が小さすぎるのよね。フランス歴史学者フィリップ・アリエスが称したように中世の子どもは「小さな大人」であって、17世紀頃まで「子ども」という概念は存在しなかったみたい。聖母マリアが小さな大人の男を腕に乗せてる姿はなんとも愛らしい?とは思いませんか。

さてさてシエナ初期ドゥエチェントの画家たちは、より写実的な表現を加速させていったわけですが、ドゥエチェントが終わりに差し掛かった頃に登場するのがドゥッチョです。(名前くらいは知ってるかしら?)

※ちなみに上に挙げた絵画含めこの時代の絵画は14世紀になり、ドゥッチョのあまりの人気でか、ドゥッチョ風に修正された形跡があるものが多数あるそう。なので安易に作風が似てるとか、誰が誰に影響を与えたかというのは言い難い。

ドゥッチョの登場

ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ(1255/1260年頃 - 1319年頃)は、ジョットと共にその後のルネサンスにつながる礎を築いた画家です。ドゥッチョの足跡がわかる記録は割と罰金いくらや〜とか、訴えるぞ〜とかのばっかりなので、大胆お茶目っていう印象を私は持ってる人ですが、主にシエナで活躍しました。

まずドゥッチョが20代前半くらいで描いた聖母子です。これもまたドゥエチェントの画家たちと同じじゃんと思いましたか?どっこいどっこい、よく見るとドゥッチョの革新性に気付きます。

まず聖母の右手を見てください。めちゃくちゃ自然な感じになってませんか?前もそうだったよと思ったら、ちょっとスクロールしてGuido《Madonna and Child》を見てみてください。10年後、この自然さ。そして聖母の右肘の辺りの衣紋表現も流れるような線になっているのがお分かりいただけただろうか。

逆にキリストはなんだかちょっと禿げてる感じとかよりおっさんに近づいてる感じもしないでもないが、、

こっちのキリストはピースしてる。こちらの絵で注目したいのは、天使たちの色合い。色のコントラストが素敵。この絵をカラーで見るまで気づかなかったけど、玉座には布が掛けられていてその絵柄も独特でかわいい。そしてこの洋服の柔らかさ。あんまり天使が大きく描かれることはなかったので、いつも聖母の紺地に金の線で固そうな服ばっかりだったけども、天使はそれはもう赤ちゃんの肌のような肌触りしてそうな洋服を着てます。

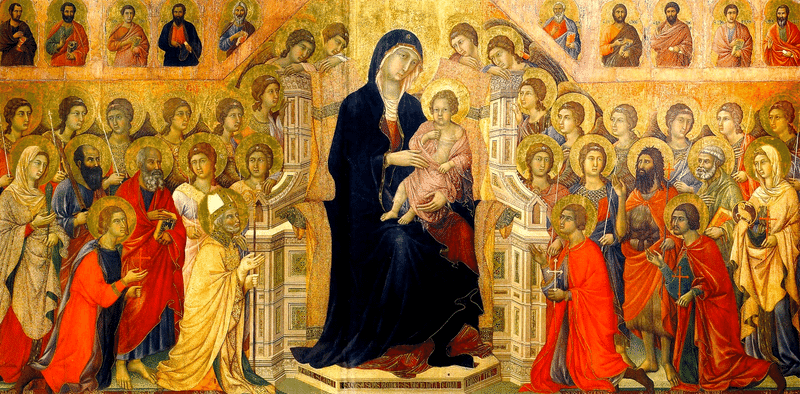

そしてドゥッチョの最高傑作といえば、この時代にシエナ大聖堂の主祭壇画を飾った《マエスタ:Maestà》です。もう人でごった返すこの絵!

前方4人はシエナの守護聖人で、向かって右側の髭ボーボーの人が洗礼者ヨハネだったり、色々持ってるものやその装いでキリスト教のどの重要人物かわかるようになっています。この祭壇画、実は裏表の作りですごく壮大なんです。

現在は切り刻まれてそれぞれ各地の美術館に所蔵されているために、その当時どういう並び順で祭壇画が構成されてたかはいまだに不明っぽい。とはいえ、キリストやマリアの生涯に関するお話がそれぞれ描かれています。

この絵はシエナ政府からドゥッチョに依頼され、期限内に他の仕事を受けずに弟子とかに手伝ってもらわず自分だけで描くんだ!という契約が交わされて日当払いで制作されました。これが完成した日にはシエナ市民がこの祭壇画を担いでシエナ市内を練り歩くほどのお祭り騒ぎだったそう。

私たちが今見る祭壇画は美術館にそのコンテクストから切り離され飾られているけど、当時は生活の一部として絵画が存在していたんだろうと想像できます。(どっからどこまでどうやって練り歩いたのか、それを肌で感じるためにもシエナに行かなくてはなのだ。)

溢れ出るシエナ派

さて、時代は少し飛びドゥッチョの次の世代がシモーネ・マルティーニとロレンツェッティ兄弟です。ドゥッチョが生まれたのが多分1260年代、そしてシモーネが生まれたのが1284年頃、そしてロレンツェッティ兄弟の兄ピエトロが1280年頃、弟アンブロージョが1290年頃に生まれています。

シモーネ・マルティーニはシエナで活躍し、ドゥッチョが板絵が主だったのに対して壁画やら写本装飾やらオールマイティーにこなした真面目な職人気質というイメージです。結婚した女性の弟も画家で(なんなら義父も画家で)、義弟と共に描いたのが、有名な《受胎告知》です。

あーうつくし。金箔の背景に今まさに到着して膝をつく大天使ガブリエルの躍動感と、それに対する処女マリアの怪訝な表情よ。周りには聖人を配して受胎告知の場面を彩っています。ルネサンス以降大天使ガブリエルは処女マリアの純潔の証である白百合を手に持ち登場するのだけど、本作品ではなぜかオリーブを持っているという謎めいたところもある、あーうつくし。

今まで見てきた聖母子像よりも、より一層感情が見えるようですよね!はい!

続いてアンブロージョ・ロレンツェッティの《受胎告知》です。これまた不思議な構図でして、左の天使は右手でガッツポーズをして、羽根は2セット。手には棕櫚の葉を持っているけど、これは本来マリアに対する死の告知が行われる際に絵がからるアトリビュート。ドゥッチョも《マエスタ》の周りに描かれた場面でその状況を描いています。(探してみてね)マリアの方は天使から「おめでとう、恵まれた人よ〜〜」なんちゃらって伝えられてるのに、返事は空に向かって(そしてそこに神がいるのだけど)発している。

シモーネのマリアは割と華奢な警戒心強い若い女性って感じだけど、アンブロージョのマリアは30代で色々社会で経験してきて私ちゃんとわきまえてますよ、っていう女性じゃないですか。(個人の感想です)

そういうふうに同じ主題で比較すると、これもまた面白いです。

色々書きすぎた。

あとは見どころもう(私が行ってみたいところ)を書きます!

シエナの見どころ

シエナはフィレンツェから日帰り観光なので、あんまり悠長に見ている時間はありません。とりあえず項目だけ。

シエナ大聖堂

シエナ市庁舎(Palazzo Pubblico)

サンタ・マリア・デッラ・スカーラ病院

ヨーロッパ最古の病院&現在は美術館になってる。

こんな感じでしょうか。

とにかくシエナでは写真を撮りまくる。細かい絵も見逃さないを目標に訪れたいです!

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?