『エゴン・シーレ展』@東京都美術館_20230209

東京都美術館で2023/1/26(木)~4/9(日)まで開催されてる『レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才』に行ってきました。2/9までは学生無料という、近年美術館の入館料が上がる中太っ腹な企画展でした。

レオポルド美術館はオーストリアのウィーンに2001年開館したウィーン世紀末コレクションに突出した所だそうです。企画展は14章に分かれ、1-4章までは時代とテーマごとに複数画家の作品が飾られ、5章でコロマン・モーザー、6章でリヒャルト・ゲルストルに注目し、10章でオスカー・ココシュカを挟みつつ、7章から最後の14章までエゴン・シーレの作品が並んでいました。ちなみに9章は撮影OK区域。

個人的にはエゴン・シーレ展というには、他の画家に注目しすぎなのではと思いました。同時代というだけでそこまで作風が似通っているわけでもなく、説明文を読みながら進んでも7章のエゴン・シーレの登場は唐突感がありました。まぁウィーン分離派、表現主義の知識が乏しいので見てもわからないからそう感じただけかもしれません。

今回印象に残った作品は、こちら。

グスタフ・クリムト《赤い背景の前のケープと帽子をかぶった婦人》

- 1897/98年、クリムト財団

金箔を使っていないのにその表情からクリムトの作品だとすぐわかり、妖艶さが伝わるのがすごい。何が違うんだろう、口の開き方かな。。

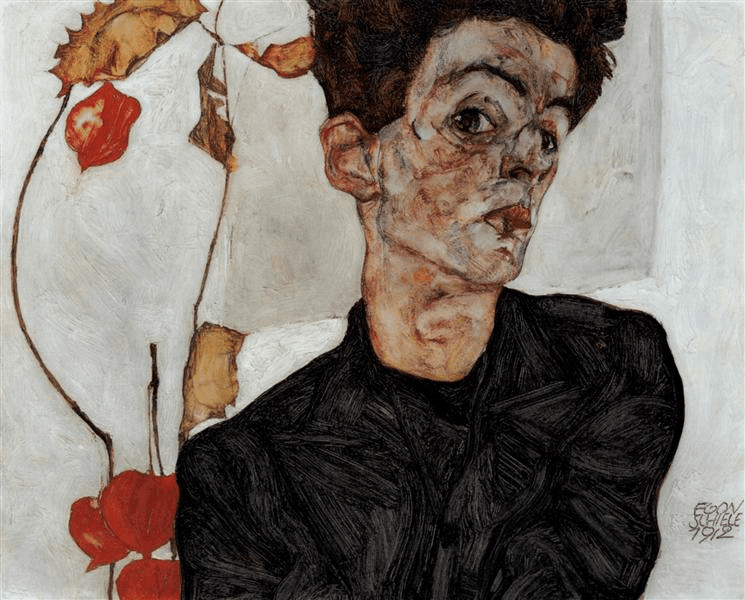

エゴン・シーレ《自分を見つめる人Ⅱ (死と男)》

- 1911年、レオポルド美術館

これを見た瞬間、フランシス・ベーコン《ベラスケスによるインノケンティウス10世の肖像画後の習作》を思い出してしまった。同じような恐怖や不安を感じる作品。

エゴン・シーレ《プット》

- 1915年、レオポルド美術館

太ももの感じが娘を思わせる可愛いプット。妹の長男である甥が1歳の姿をドローイングした作品。絵葉書も買っちゃった。

シーレの作品で特に気になったのは、この色の表現方法。油彩や鉛筆と併せてグワッシュと呼ばれる手法が取られている。グワッシュとは不透明な水彩絵具のことで、下地を覆い隠す色なので不透明色と言われるそう。古代エジプトから存在し、彩飾写本にも使われたそうだけども、シーレの使い方は他と違うように感じるのはなんでだろう。独特の色合いが不思議な魅力を生み出す所以なのかなとも感じました。

これだとわからないけど、もっと緑と青が強く魅惑的

図録で面白かったのは、自画像についての箇所。シーレは生来自意識の強いナルシシストであったため、常に自分の容姿に気を使い、鏡の前を通ると必ず自分の姿を熱心にチェックしてたそう。(もう少し根暗な青年のイメージだったので、ここは意外だった)そして自分可愛さが制作の一つの動機となる自画像というジャンルについて、画家が日常的な自分自身から離れて他者になりきるという行為は、バロック時代の演劇的な精神であるとする。この分野で数多くの作品を制作したデューラー、世紀末のファン・ゴッホ、ムンク、ホドラー、シーレなど大半は人種的にはドイツ系、ゲルマン系で、地理的には北方系であることは偶然ではないだろうと。画家が自己を内省して描くことに民族性、人種性的なものが現れるとしたら、それはどこから来るのか、非常に興味深い。

私はカトリック・プロテスタントによる宗教的なものをどのように描くかというのが表れているのかもとパッと思いましたが、これは調べてみると面白そう。シーレは圧倒的にカトリック勢力が強いオーストリアでルターに属していたし、ファン・ゴッホもプロテスタント、ムンクもプロテスタントの厳格な父のもとで育っている。ここでは、個人主義の台頭や反社会的な画家として自己を正当化するための手段として自画像が語られているけども、今回作品を見た限りは世俗的なものよりももっと精神的なものが強そうなイメージを感じました。

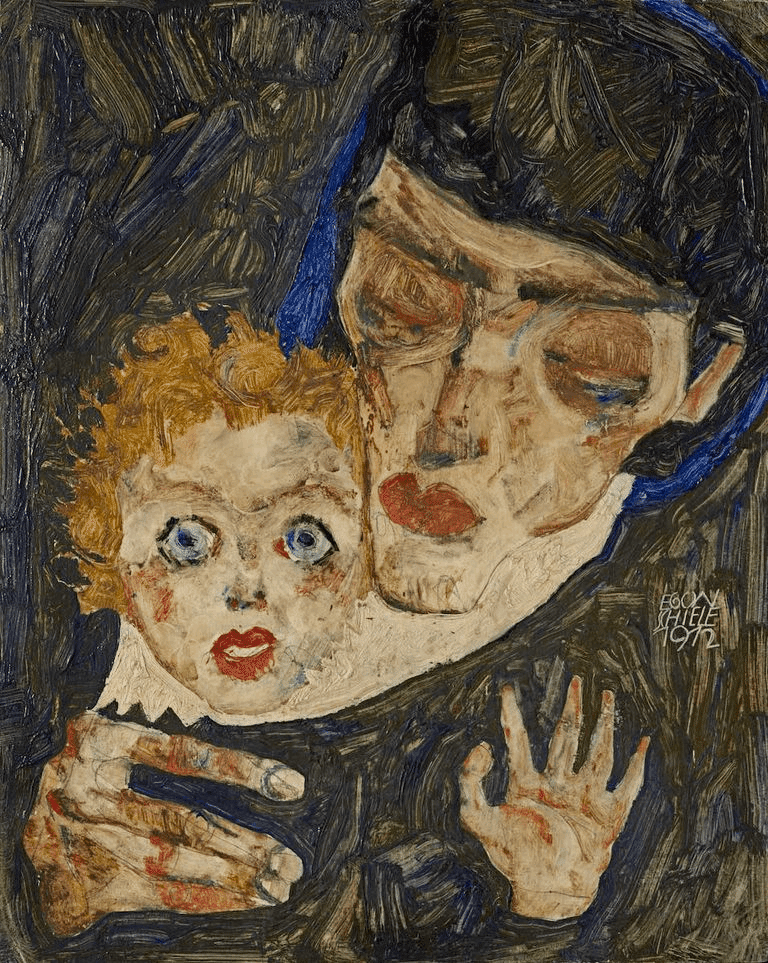

もう一つシーレの特徴として書かれていたのが、「手に語らせる」方法について。《自分を見つめる人Ⅱ》や《母と子》など、手が占める比重が大きい。

下の絵は暗がりから突き出された2人の手が対照的な動きをして、母子の対比が強調されているそう。他の自画像も不自然なポーズを決めるものもあり、手の重要性が窺える。

今回の企画展とは関係ないが、私の中でシーレとゴッホはひまわりで繋がる印象深い画家で、2019年『ウィーン・モダン』@国立新美術館で見たシーレの《ひまわり:1909-1910, wien museum》の絵が気に入って家に飾ってある。おそらくゴッホからインスピレーションを受けたこの絵は、私たちが知る鮮やかに咲き乱れるひまわりとは異なり、枯れて下を向いた葉や花が落ち切った姿に死を、そして下の花に新たな生命という循環を連想させる作品になっている。

もう一つひまわりを飾っているが、これはファン・ゴッホの作品で第二次世界大戦で焼失した通称《芦屋のヒマワリ》と呼ばれるもので、徳島にある大塚国際美術館にて陶版で再現されたものを購入した。

1945年焼失

今は存在しないひまわりと、それらに影響された枯れゆくひまわり。繋がっていく絵画はやっぱり面白いね。