廃墟の美術_20230521

現在放送大学大学院修士選科生という形で『美学・芸術学研究』という科目を履修していますが、そこで出てきた「廃墟の美」が興味深かったので、過去も振り返りながらまとめます。

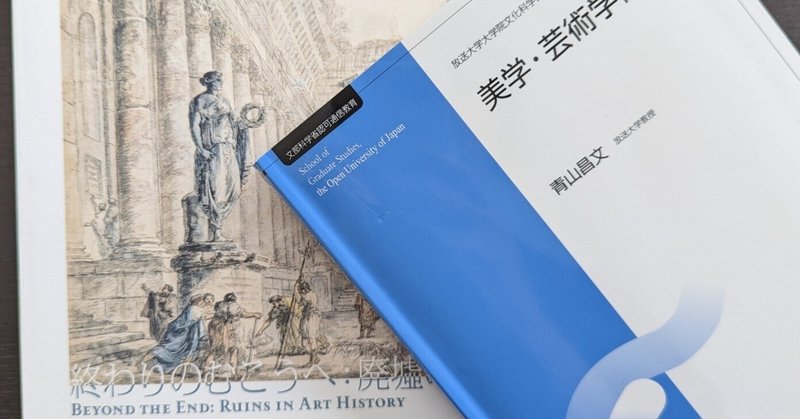

教科書(青山昌文『改訂版美学・芸術学研究』放送大学教育振興会、2019年。)第4章自然美と芸術美の中で語られる「7 廃墟の美」(p83)は、ゲオルク・ジンメルの言葉を引用して説明されています。ジンメルといえば社会学の課題として慶應通信でお会いしそうになりましたが(結局受けなかったので読んでない)、美学で出てくるとは意外でした。

引用自体は、スイスの批評家ジャン・スタロバンスキーの著作(L’Invention de la Liberté, Genève, Skira, 1964.)からの引用みたいですが、検索してたらスタロバンスキーがこの本について語る動画があったので載っけときます。(フランス語も字幕つけると少しわかりそう)

さて、ジンメルはスタロバンスキーの著作の中で廃墟の魅力を語っています。人間が上に向かって造り上げた構築物を、自然は下への力によって破壊を行う。しかしその破壊行為によって構築物は単なる石の山に戻るのではなく、新たな形として自然が芸術作品を使って新たな創造を産み出ししている。つまり人間と自然が共に創りだしたものが廃墟であり、この講義ではそれこそが美と表現しています。

これは自然美という自然の中にある廃墟を対象にしていますが、この廃墟の美は絵画においても流行したテーマでもあります。

2018年の終わりから松濤美術館で開催された「終わりのむこうへ : 廃墟の美術史」(2018年12月8日~2019年1月31日)はまさに廃墟にフォーカスをした企画展で非常に心に残っていたものでした。

1519年にレオナルド・ダ・ヴィンチ、翌1520年ラファエロが死去したことによりルネサンスという輝かしい時代が終焉を迎えた16世紀。宗教改革(1517年マルティン・ルターによる「95か条の論題」を一応の契機とするもの)やローマ劫掠(1527年神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール5世によるイタリア侵攻)など不安定な状況が続く中で終末的な失望感が漂う中、「廃墟」というテーマが生まれたそう。この時代は美術史としてはマニエリスムに相当する。

そしてこのテーマは17世紀頃から始まるグランド・ツアーと結びつく。交通網も整い始めた頃にイギリスから裕福な貴族の子弟が18世紀に発見されたポンペイ(西暦79年噴火)など、古代ローマやルネサンスの遺産を見て審美眼を養うための国外旅行を長期に渡って行ったのである。そのお土産として実在の遺跡や街並みを描いた都市景観画(ヴェドゥータ、Veduta)や、廃墟の中に理想郷(アルカディア)やかつての栄光を映し出し、実在の建物の中に架空の遺跡を混ぜ込む奇想画(カプリッチョ、capriccio)が流行した。

この代表がフランス人画家ユベール・ロベール(1733年- 1808年)だろう。企画展では彼の作品から始まり、ローマの景観を描いたジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージやイギリスのジョン・コンスタブル、フランスのウジェーヌ・イザベイへと派生していく。

一方で廃墟の美は日本にも流入する。アントニオ・フォンタネージがデッサンをおこない、工部美術学校の生徒も描いている。フォンタネージに指導を受けた松岡壽、そして松岡を師事した藤島武二へと続いていく。またこの流れはシュルレアリスムの中にも流入し、ポール・デルヴォーやルネ・マグリットへ、そして日本では北脇昇らがその主題に選ぶこととなる。

そして現代でも大岩オスカールや野又穫など多くの画家がそのモチーフとして選んでいることがわかるのである。

なんとなく見覚えのある場所では

ちなみに、廃墟の定型は下記が含まれているとのこと。

1. 廃墟:死、崩壊の象徴、高く積み上げられた所から崩れていく(上から下へ)

2. 木、植物:生の象徴、育ち上へ伸びていく(下から上へ)

3. 河、海、水

4. 圧倒的な青空

この上昇と下降の表現は、ジンメルが考えていることが絵に反映されるとこうなっているというのがよくわかる。下から上へは建物を構築していく人間の生命力であり、その積み上げたものを破壊して下へと押しやる自然の力は、その過酷さや全てを無にする壮大さを表しているようである。しかし下から上への人間の力もまた自然の中にあって生まれる力であり、自然によって生まれそして死ぬというサイクルがこの廃墟という美の中に表現されてると言えるのではないだろうか。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?