筋道立てた話し方

エーリヒ・ケストナー『点子ちゃんとアントン』を、5年生と講読している。

この前は主人公点子ちゃんが、親友のアントンの為に活躍する場面をやった。

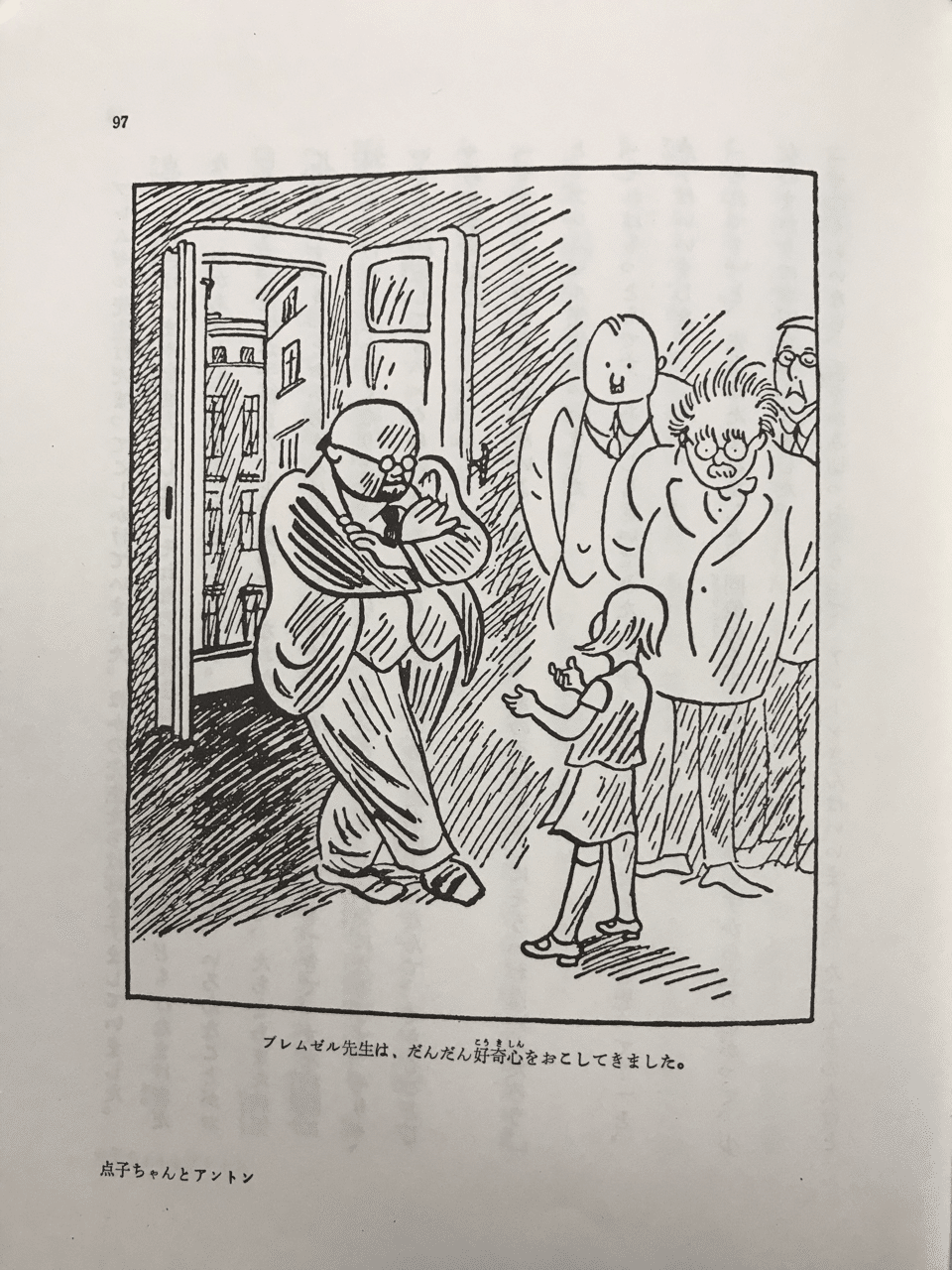

アントンは重い病気の母親の代わりにお金も儲けるし家事もする。学校で居眠りもする。事情を知らない担任のブレムゼル先生は、母親に手紙を出そうとしている。点子は、その会ったこともないブレムゼル先生に掛け合って、手紙を出すのを止めるのだ。

そこで目を引くのは、点子の、筋道立った話しぶりだ。口調や感情的盛り上がりの描写も魅力的で、以前は、どちらかといえばその見事さを味わい楽しむ授業をしていた。

しかし、中学受験の問題でも「論理性」が問われる昨今。その視点で見ると、点子の「話を進める順序」の周到さに驚く。

・まず、本人確認

・共有すべき事実確認

・相手のまだ知らない重要な事実を伝える

・相手のプランは、どんな不幸に帰結するか

・細部の事情を補足

・相手の翻意を促す

全体の組み立てに、明らかに「話の進め方のプラン」がある。

またどの部分も、いちいち

・根拠→帰結

という順序になっていて、キビキビと話が進む。

そもそも本邦の小学生は、未知の(どちらかと言えば敵対する考えの)相手に、筋道立てて話す事で考えを翻させるテクニックなど、教育されていないに相違ない。

素で作文を書かせると「願いは必ず通じる」とか「一生懸命やれば、きっとわかってもらえる」とか、いわば自分側がどれくらい強く願っているかを訴える、という手段の、文字通り一本槍である。

以前見かけた最近の児童書でも、子どもが大人に訴える場面で採用されるのは「署名を集める」という方法だった(子どもの行動力という意味の場面でもあったが)。やはり「願いの強さ」の表現である。

読んでいると、点子ちゃんは、突飛な行動が目立つが、なかなか学業も優秀そうである。

こういう論の立て方、進め方ができる小学生。

一体、当時のドイツの小学校では、どんな国語教育が行われていたのか。

そこも、興味深く思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?