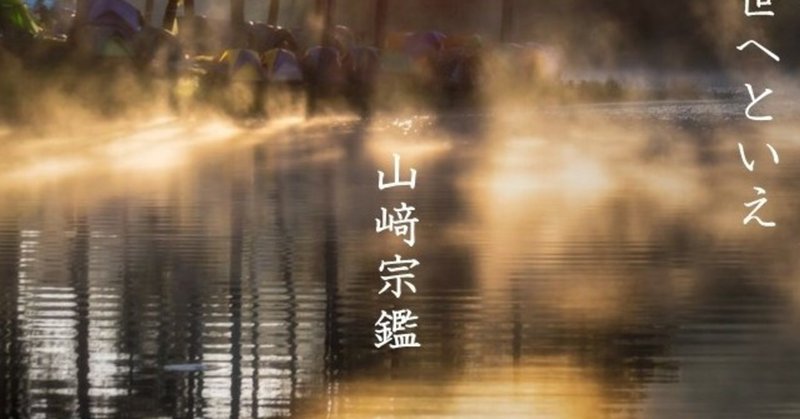

山崎宗鑑の辞世 戦国百人一首㊷

俳諧の創始者として知られる山崎宗鑑(1465?-1554?)。

一休禅師とも親しくしていた間柄だったと知れば、かれの風狂の趣味が腑に落ちるのではないだろうか。

宗鑑はいづこへと人の問うならば ちとようありてあの世へといえ

誰かが宗鑑はどこへ行ったのだと問うことがあれば、ちょっと用(癰)があってあの世へ行った、と言ってくれ

近江国滋賀の出身だと言われる宗鑑の終焉の地は、讃岐国(香川県観音寺)の興昌寺の境内に結んだ一夜庵である。

「ヨウ(癰/できもの)」を患ったのが原因で亡くなった。

だから「ちとヨウありてあの世へ」となるわけだ。

室町幕府第9代将軍・足利義尚の右筆か近習だったが、義尚の死を機に出家した。

最初は連歌師を志した。

しかし、貴族的で伝統重視の連歌よりももっと自由で庶民的な俳諧に心惹かれた。

宗鑑は、当時連歌の余興・座興扱いだった俳諧を独立した芸術として世に知らしめた。

俳諧撰集の草分けである『犬筑波集』の編纂を行った。

宗鑑の魅力を伝えるのに、その功績をいちいち説明してまわるよりもよい方法がある。簡単なことだ。彼の作品を読めばよい。

【切たくもあり切りたくもなし】

ある時、宗鑑は「切りたくもあり切りたくもなし」という下の句に3種類の上の句を付けよ、と求められた。これを「附句(つけく)三句」という。

出来た歌が以下の3首である。

1. 盗人をとらえて見れば我が子なり 切りたくもあり切りたくもなし

(盗人を捕まえたら我が子だった)

2. さやかなる月かくせる花の枝 切りたくもあり切りたくもなし

(明るくくっきりした月を隠す花の枝)

3. 心よき的矢の少し長いをば 切りたくもあり切りたくもなし

(具合は良いが少しばかり長い矢)

一首目が非常に有名なので、聞いたことのある人も多いに違いない。

【それにつけても金の欲しさよ】

宗鑑は、どんな風雅な句であっても狂歌に変えてしまうパンチのある下の句「金欲し付合(つけあい)」を創った人物でもある。

例えば、

名月をとってくれろと泣く子かな それにつけても金の欲しさよ

春過ぎて夏来にけらし白砂(しろたへ)の それにつけても金の欲しさよ

庶民たちは、宗鑑のユーモアと日々の厳しい生活の中で「ただ金が欲しい」という本音をすくい上げる機知を愛した。

彼の作品にはもっと素朴な歌もあれば、下品なものも沢山ある。

しかし考えて見れば、もともと足利将軍に仕えるほどの宗鑑には、十分な教育と知識が備わっていたはずだ。

「どんなに風狂で、くだらなくて、下品な宗鑑の作品にも、実はひそかに裏打ちされた教養があるのだ・・・」

そう言われることを宗鑑が喜ぶかどうかはわからないが。

「ちとヨウを思い出した」宗鑑は、90年弱の生涯を終えてさらりとあの世へと旅立っていった。

そんな彼に、『小倉百人一首』で唯一の離別を詠んだ在原行平(ありわらのゆきひら)の歌の力を借りて、一首捧げるとすればこんな感じになるだろうか。

立ち別れ いなばの山の峰に生(お)ふる それにつけても金の欲しさよ