「光る君へ」溜まりに溜まったうろ覚えレビュー後半《第18話~20話》

前半からの続きです。溜めすぎて長いので2つに分けました。

■第18話:岐路

ついにまひろの母の仇、藤原道兼が死んだ。

兄の道隆亡き後、関白となった道兼はたった7日間だけの政権の座につき、疫病のために命を落とした。

死の直前の道兼は、道長を右大臣に据え、

疫病で苦しむ庶民たちを救うための救小屋の整備、そして重税に苦しむ民のための減税なども約束した上、自分を疎んだ父・兼家にはもはや恨みもないとした。

こんなこと、まひろが知ったらなんと思うだろうか。

せっかく改心して善政を施そうとした道兼だったのに、疫病に罹患したのは因果応報なんだろうか。

だが、看病しようとする道長を拒絶した彼は、病床で思わず祈る。

「無様なこんな悪人が浄土に行こうとしてんのかい」

と、一人ツッコミをして笑う道兼。

たまらなくなった道長は、道兼に抱きつく。

もうそこには善人しかおりませんがな!

ワルほど善人ぶりが際立つドラマの法則。

前にも言ったが、素行不良の少年が雨に濡れた捨て猫に傘を差し掛けただけで「根はいい子」となるからね!

「光る君へ」の時代考証をされておられる倉本一宏先生は、もし藤原道兼が長生きしていたら、才能のあるやり手の関白として長期政権をキープしたのではないかとおっしゃっている。

ドラマの終わりに、道長とまひろが昔逢引をしていた場所に幻想のように2人が登場する。あれは何だったのか。すれ違う2人。

まひろが思う。

「昔のおのれに会いに来たん? せやけど今語る言葉は何もあらへんで」

この言葉の意味ってなんだろう。何もあらへんのは当然だろう。

だって現段階においては、まひろはまだ何もしていない。

ああ、他人のことはこんなにもはっきり言えるあたしだけれど。

■第19話:放たれた矢

道長は生涯関白になっていない。

なぜなら彼にとって、内覧+右大臣という立場のほうが都合がよかったからだ。

摂政は幼い天皇の代わりに政治を行う役職。

関白は天皇が成人したあとのアドバイザーだが、天皇にも自分の意思はあるから、関白とは摂政よりも権限が弱いといえそうだ。

だが、右大臣の地位を保ちながら内覧になれば、公卿の合議による決定内容の文書を天皇に奏上する前に目を通し、天皇を補佐することができる。

道長は関白という「見かけ」より「実」を取って内覧であることを選んだ。ドラマでは、「陣定」という公卿による会議に参加して直接意見を聞くためと本人が言っていたね。

祝・藤原行成の蔵人頭就任。やったー。

本来ならば藤原行成は、このときまで藤原公任や藤原斉信、道長などと対等に話せるほどの身分ではなかったと思う。

これからが彼の本領発揮だけれど、大河ではどう描かれるのか。

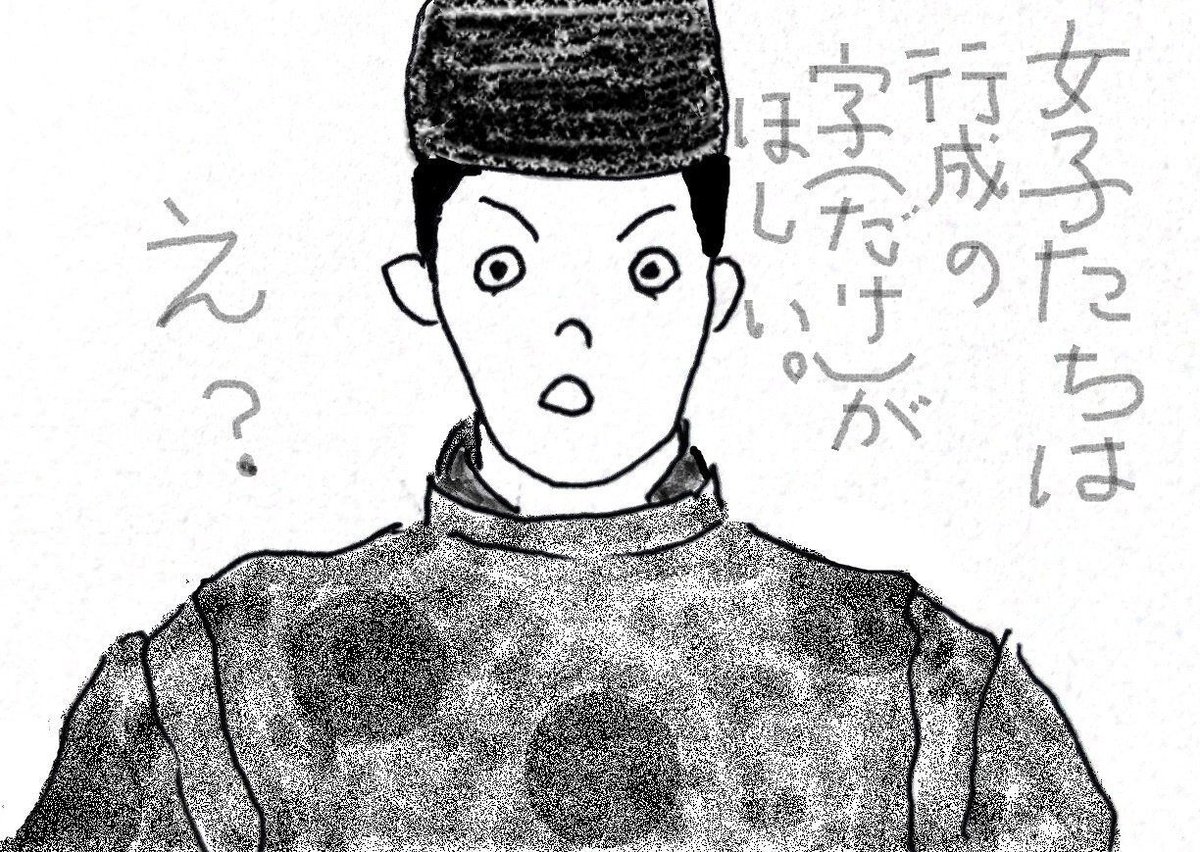

藤原公任が言う。

「行成は字が上手いし。女子たちは行成の字が欲しいしなぁ」

というわけで、字を餌にして宮廷の女官たちから各公卿たちの内情や本音を引っ張って来れるのが、行成の得意技らしい。

行成には、まだまだ良いところがあるから、そこんとこも描いてほしい。

あの時代、朝廷で「1人ブラック企業」やっていたのはこの行成なのだ。

さて、問題児の藤原伊周である。

今話のメインディッシュは、終盤にあった。

道長に関白への道を阻まれた彼は、弟・隆家ととんでもないことをやってしまったのだ。

ある夜、伊周は自分の女に別の高貴な人物が通っていた、と思って落ち込んでいた。

妙に元気で、鼻につくほど強気な弟の隆家にプッシュされ、再度女の家(藤原斉信の妹らしい)に兄弟2人は従者とともに戻る。

そして隆家はその高貴なお方にあろうことか脅しの矢を射掛けたのである。

だが、その相手が悪かった。相手はあの花山院だったのだから。

まだ若いとはいえ、出家の身の上でありながら女通いしていた花山院もどうかと思うが、法皇に対して弓を引くなどとはとんでもないこと。

大事件が起きてしまった。

この事件を「長徳の変」という。

ああ、それから番組視聴者の方々もお気づきだと思うが、どうしても言っておきたい重要なこと2点挙げとく。

15話から19話にかけて何度かまひろが弾いた琵琶の件。

繰り返し同じ話題で申し訳ないが、めっちゃ気になるのである。

いつもおなじ「ぼよよーん」「ばらばらーん」ばっかりである。

あれは曲ですか。

まひろはもうちょっとメロディ的なものを練習したほうがよくはないか。

道長の妻の源倫子のペット猫・こまろはまだ元気でした。

大事にされてるんだな。

そこいらの庶民よりよっぽど厚遇されている。

■第20話:望みの先に

995年(長徳元年)に起きた「長徳の変」とは、なんともクレイジーな事件である。一条天皇の中宮である定子の兄・藤原伊周が早とちりして、自分が通っている女のもとに、別の男が通っていると思い込んだ。

伊周は、弟の隆家と従者たちと共に女の家に舞い戻る。そして女の元から去ろうとする別の男に、隆家が脅しの矢を放ったのである。

矢は命中しなかったが射掛けた相手が悪かった。

別の男とは花山院だったのだ。元天皇である。

さらに彼が訪ねていたのは、伊周が通っていた三の君ではなく、その妹の四の君だったのだから、女がバッティングしているわけでもない。すべては伊周の勘違いだった。

しかも、その事件で揉めた従者たちには2人の死者が出たという。

その場にいた花山院(出家しているのに女に会っている)、伊周(早とちり)、隆家(軽率な判断で矢を射た)、従者たち(死者が出るほど争う)の全員が間違ってます。

この事件により伊周と隆家は流罪。

そして定子も彼らの不祥事で髪を下ろしてしまった。

定子の剃髪のくだりなんだが、まさかあんなセンセーショナルな感じで剃髪するとは思ってなかったよ。

結果、当時藤原道長の唯一のライバル的存在だった伊周はテッテー的に自滅し、図らずも道長が単独で貴族社会のトップに立ったのだ。

そして一条天皇もこの事件で株を上げた。

愛する中宮・定子の身内の罪を安易に許すことなく、厳罰に処した姿勢が素晴らしい。

しかし、出家してしまった定子は、父を亡くし、兄と弟は配流となり、実家の後ろ盾を失って立場が危うくなってくる。

次回から清少納言の『枕草子』が登場するようだが、定子をなぐさめるために書かれたこの随筆がどのようにドラマに描かれるのだろう。

テロップもキチキチやんか。

主人公まひろにとっての朗報は、ようやく父・藤原為時が職を得たこと。

最初は小国を治める淡路守の役だったが、漢語に長けている為時は除目のやり直しで、宋人が多く集まる大国の越前国を担当する越前守へと変更に。長い冬の時期を経てようやく職にありついただけでなく、大国への国替えというこの驚くべき人事に藤原道長が一枚噛んでいたことを察していた様子である。

家族同然の乳母・いとも大喜びだろう、思い切りごはん食べられるしね。

話は前後するが、今回もうひとつ気になったのは呪詛問題だ。

東三条院詮子が病になり、たくさんの呪符が周辺から見つかった。

道長推しの詮子にしたら、伊周や関係者による呪詛だと言いたげ。

しかし、政敵である道長にプライドを捨てて涙の弁明をした伊周の言いようでは、その点においては潔白みたいな気もするけれど。

いつの間にか頭の回転が早い、キレキレの女性となった源倫子は、何かを悟ったようだ。

戦国時代のドラマと違い、平安時代を舞台にしたドラマは、誰が敵なのか、味方なのか、好きか、嫌いかというのがぐるぐるして自分でもよくわからなくなるね。

でも、そういう割り切れないところは現実社会にも似ているのかな、とは思う。

後半もお付き合いくださってありがとうございます。

またね。