「侮辱の棒」という中世の呪具と現代アイスランドでの抗議

はじめに

中世北欧の魔術に関することでは、ルーン文字があまりに有名だ。ルーンは、アイスランドで売られる土産物や御守り、タトゥーやアクセサリーのデザインの一部に使われるなど、現在でも様々な用途で用いられる。スクッギ(Skuggi)という筆名で知られるヨックム・M・エッゲルトソン(Jochum M. Eggertsson)(1896-1966)が編纂した魔術書に載っている魔法陣も、ルーンと同様、アイスランドの土産物屋に氾濫している。

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aegishjalmr.svgより)

その一方で、ファッションや土産物からは縁遠く、本来の用途を失わずに現代でも使われる中世の呪術も存在する。馬の頭を棒の先に付けた「侮辱の棒」(níðstöng(/ni:ðstœyŋk/))と呼ばれる呪具が、それである。以下では、この呪具について紹介しよう。

Frederik Winkel Horn『Saxo :Danmarks Krønike』(1898)収録のLouis Moeの挿絵より

中世における侮辱の棒

侮辱の棒について現存する最も詳しい記述は、エギルのサガ(Egils saga Skallagrímssonar)にある。

Hann tók í ho̧nd sér heslisto̧ng ok gekk á bergsno̧s no̧kkura, þá er vissi til lands inn; þá tók hann hrossho̧fuð ok setti upp á sto̧ngina. Síðan veitti hann formála ok mælti svá: "Hér set ek upp níðsto̧ng, ok sný ek þessu níði á ho̧nd Eiríki konungi ok Gunnhildi dróttningu," - hann sneri hrossho̧fðinu inn á land, - "sný ek þessu níði á landvættir þær, er land þetta byggva, svá at allar fari þær villar vega, engi hendi né hitti sitt inni, fyrr en þær reka Eirík konung ok Gunnhildi ór landi." Síðan skýtr hann sto̧nginni niðr í bjargrifu ok lét þar standa; hann sneri ok höfðinu inn á land, en hann reist rúnar á sto̧ngina, ok segja þær formála þenna allan.

彼(エギル・スカトラグリムソン(Egill Skalla-Grímsson))は、榛の棒を手にして、内陸の方を向いた岸壁の先端まで歩いていくと、馬の頭を棒の先に刺した。それから前口上の呪いを唱えて言った。「ここに侮辱の棒を立て、その侮辱をエイリクル王とグンヒルドゥル王妃へ向ける」――エギルは、馬の頭を島の奥の方へ向ける――「この土地に住む守り神たちに、この侮辱を向ける。エイリクル王とグンヒルドゥルをこの土地から追放するまでは、どんな守り神であろうと、身を落ち着けることができずに彷徨いつづけるように」 エギルは岩場の裂け目に棒を差し込んで突き立てる。そして馬の頭を内陸の方に向け、先ほど唱えた呪文をすべてルーン文字で棒に刻みこんだ。

また、ヴァトンダールル谷の人々のサガ(Vatnsdæla saga)では、「侮辱の棒」と名指されることこそないものの、ヨークトル・インギムンダルソン(Jökull Ingimundarson)との決闘に現れなかった屈強のフィンボイイ(Finnbogi hinn rammi)に対して、同様の呪術が用いられる。

Þeir brœður biðu til nóns, ok er svá var komit, þá fóru þeir Jo̧kull ok Faxa-Brandr til sauðahúss Finnboga, er þar var hjá garðinum, ok tóku súlu eina ok báru undir garðinn; þar váru ok hross, er þangat ho̧fðu farit til skjóls í hríðinni. Jo̧kull skar karlsho̧fuð á súluendanum ok reist á rúnar með o̧llum þeim formála, sem fyrr var sagðr. Síðan drap Jo̧kull meri eina, ok opnuðu hana hjá brjóstinu ok færðu á súluna ok létu horfa heim á Borg; fóru síðan heimleiðis ok váru at Faxa-Brands um nóttina; váru nú kátir mjo̧g um kveldit.

ユークトルと鬣のブランドゥルの兄弟は、午後3時頃まで待ってからフィンボイイの農地にある家畜小屋まで行くと、一本の柱を取って土地の下の方へ運んでいった。そこには吹雪を避けようとやって来ていた馬が何頭かいた。ユークトルは、柱の先端に男の頭を彫り出して、既に唱えていた前口上の呪いを柱にルーン文字で刻みこんだ。それから雌馬を一頭殺して胸のところを開いて柱を突き入れると、ボルグ村のフィンボイイが住む家屋の方に馬の顔が向くようにしてから帰路についた。鬣のブランドゥルのところに一晩中いた兄弟ふたりは、夕刻頃にはとても上機嫌になっていた。

エギルやユークトルが唱えて彫った呪文がどのようなものであったかの記述は残っていない。さらに、殺したての馬の頭とルーン文字を使ったこの呪術は、おそらくキリスト教の普及とともに廃れていったため、その全容は今のところ明らかになっていない。しかし、そんな侮辱の棒が、現代アイスランド社会で再び使われだしているのだ。

現代における侮辱の棒

特定の人物を非難したり、呪う目的で侮辱の棒が使われることは、現代アイスランドでも同様だ。たとえば2000年代には、レイシストや特定個人に対して用いられており、うち一件は「殺人脅迫」として処理された。現代における侮辱の杖の使用で特筆すべきは、特定の人物への呪いにくわえ、不特定多数の権力者や政府に対する抗議を目的として用いられていることだ。

2007年にはカウラフニューカル水力発電所(Kárahnjúkavirkjun)の稼働への抗議として国会前に侮辱の棒が立てられた。そして、2020年4月3日には、COVID-19の感染拡大防止や収束に向けて懸命に立ち向かう看護師に対する減給が取り沙汰された際、同様に国会前に立てられている。

この最近の例では、馬の頭でなくスーパーマーケットで売っている羊の頭が使われていた点と、棒自体にルーン文字が刻印されてはいなかった(と思われる)点は、中世との大きな違いである。ただ、ルーンによる呪いの刻印がない代わりに、棒に取り付けられたダンボール板には、アイスランドの魔法陣とルーン(おそらく前述のスクッギの著作を基に書かれたと思われるが、筆者には解読できなかった)が描かれていた。残念ながら、この侮辱の棒は早々に撤去され、ネットニュースに掲載されていた写真のうち、羊の頭の部分は見られないようにされてしまったので、Redditなどでアップロードされた画像で全体像を確認することはできても、詳しいことはもはや分からない。また、予告がされていたわけでもなければ、呪術を行使する様子が動画で公開されているわけでもないので、この侮辱の棒の意図や呪いの内容については、ダンボール板に描かれた文章を読むしかない。その内容は、以下のとおりだ。

Alþingi níðist á kvennastéttum og þeim sem minna mega sín og hefur níðstöng þessi verið reist til að snúa níðinu gegn Alþingi. Megi bölvun ríkja.

Ómissandi fólk landsins fær lækkuð laun í verðlaun fyrir óeigingjörn og erfið störf meðan auðkýfingar landsins þiggja ölmusu almúgans fyrir hneyksli og mótmæli.

Aldrei fá kvennastéttir landsins næði og Alþingi fer við þær ítrekað í stríð. Þar situr fólk með met í fáfræði. Þar skal þá þjóð beina að þeim níði.

Þið eru ógesleg! Megið þig lepja úr skálum skítseyðisins sem þig hafið bruggað.

政府は女性や困窮する人々を踏みにじっている。奴らに侮辱の呪いが降りかかるよう、この侮蔑の棒を立てる。アイスランド政府に災いあれ。

この国に不可欠な人々が過酷な仕事に私利私欲なく取り組んだ褒章として減給されるあいだ、金の亡者どもは怨嗟や抗議の代わりに大衆が支える社会基盤を享受している。

この国で女性が平穏を得られることは決してなく、政府は何度でも彼女たちを矢面に引きずり出すのだ。国会には、あまりに無知蒙昧な輩が居座っている。あの国会に、侮辱を差し向けようではないか。

貴様らには吐き気がする! 自らが作りあげてきた下種の鉢から辛酸を嘗めるがよい。

この呪詛は、アイスランドの看護師が4月1日に受け取った給与明細書に端を欲している。看護師たちへの交代勤務手当の支払いが行われず、その結果、先月までと比べて4万1000 ISKの減給がされていた、という投稿が、当事者によってFacebook上でされたのだ。交代勤務の支払い停止措置は、2019年の秋に国立病院の予算不足を補う一環で既に決定されたことではあったが、「紛れもない英雄」と称えられる看護師に対する非道な仕打ちとして、大きな注目を集めた。

幸いにも、4月1日の看護師の投稿をきっかけに、国会やマスコミで大きく取り上げられ、アイスランド保健局(Embætti landlæknis)からは、少なくとも一時的に交代勤務手当の廃止を撤回するように求められるなど、看護師の待遇改善を求める声が相次いだ。以前から問題にされていた看護師の待遇については、未だ充分ではないとはいえ、ストライキを視野にいれた看護師組合による政府との団体交渉などを経て、少しずつ改善されている。

ちなみに、看護師に対する仕打ちへの怨嗟のなかで、わざわざ「女性」(実際に使われている言葉は「女性階級(kvennastéttir)」)と言及されていることには様々な理由が予想されるが、真っ先に挙げられるのは、アイスランドの看護師と准看護師のうち、男性の占める割合がは3%でしかないことだろう。

他にも、意思決定層に女性が少ないことや、男女間の賃金格差など、ジェンダー不平等に関する多くの問題が、アイスランド社会にもある。政府主導で格差の是正に取り組んでいる結果もあってか、アイスランドは、男女格差を示すジェンダーギャップ指数(世界経済フォーラム(World Economic Forum)が発表)で11年連続で世界第1位となっているが、依然として格差は存在するのだ。

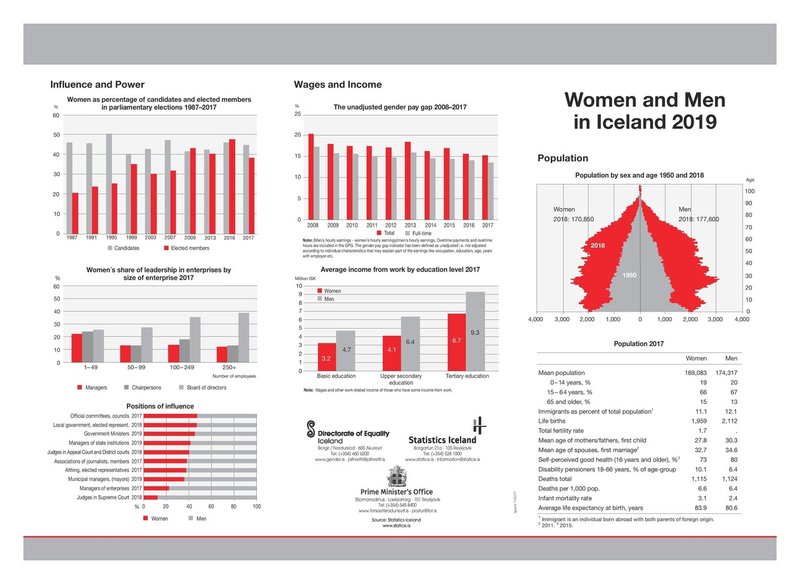

ここでは、アイスランドにおける男女平等に向けた運動史などについては述べないが、興味があれば、2019年の男女格差について統計局が公開した下の資料や、アイスランド同権局(Jafnréttisstofa)の英語サイトを見るとよいだろう。

(アイスランド統計局より)

おわりに

サガなどの古典文学をはじめとするアイスランドの文化遺産は、現代アイスランド社会の様々な場面で突然顔を出す。侮辱の棒という呪具は、その一例に過ぎない。他の例としては、歴史学者である現アイスランド大統領グズニ氏(Guðni Th. Jóhannesson)が2015年にアイスランド大学で行った講演で述べたように、中世のテクストや出来事(とりわけ、ストゥルルンガル一族の時代(sturlungaöld)と呼ばれる1220年-1262年に関するもの)を引き合いに出して行われる現代の政治家の発言を挙げられるだろう。日本でいえば、平家物語を引き合いに出して政治家が発言するようなものだ。

現代の社会にせよ文化にせよ、その基底にあるのは様々な過去の所産である。アイスランドに関していえば、過去の栄光に拘泥していると思わざるをえないことがないわけではないし、古典文学の知識なしには現代文学が読めないわけでもない。しかし、中世からの歴史や古典を大雑把にでも知っていれば、それまで抱いていたアイスランド像とは違う光景が見えてくるはずだ。

ちなみに、侮辱の棒についての研究などをしてみたいのであれば、各種サガをにおいて「níð(侮辱)」がどのようなものかを調べることにくわえ、「灰色雁(Grágás)」や「ヨウンの書(Jónsbók)」といった法典などにも目を通すことをおすすめする。

アイスランド語−日本語および日本語−アイスランド語辞書の作成やアイスランド文学の翻訳・研究のために使わせていただきます。