#169 一つ屋根の下

「一つの地球の上に皆がいる。」というのは聞くけれど、「一つの”空気の屋根”の下に皆がいる」というのは、あまり耳にしない。考えてみれば、みんな地球の”大気圏”という名前の「一つ屋根の下」に一緒に暮らしているとも言える気がする。(なかなか、実感はわかないけれど、、、)

今日の卒業式

私が勤める学校も卒業式を迎え、キャンパスには新しい道へそれぞれ羽ばたく学生たちの声がこだましていました。

人間、年齢を重ねて”大人”になると、次第に「一年」という時間の長さを感じる”キッカケ”が、だんだん少なる気がします。一方子どもたちは、児童・生徒・学生と呼び名や学年とクラスが変わる20代前半までは、いつも”キッカケ”にあふれている気がします。

同門?

勤め始めたころ「同門会」という言葉を初めて聞き、「???」と思ったのを思い出します。新入生を歓迎して、各学科毎に学生主体で行う歓迎会の名称でした。「同門」とは”林家一門”のように落語家の「一門」と間違えたのは、どうやら私だけのようでした(笑)。入試をパスして、晴れて同じ”正門”をくぐった仲間という意味なのかと思ったのも今から27年前となりました。入学直後の「同門会」で見た顔を思い出し比べてみると、今では、しっかりした”顔つき”になったなぁーと、しみじみと思い返して卒業式を終えました。

同じ釜の飯

自宅からの通学生と比べると寮生は、また一段と連帯感が互いに強いように見えます。食堂で三食一緒に食べているので、まさに”同じ釜の飯”を食べた”同朋”なんでしょう。

ゴリラ研究者の山極さんによれば、一緒に食事をとることは「弱い霊長類である人間」が編み出した「群れ社会」を形成する一つの手法だそうです。「群れ」というと否定的な感じがする使われ方を時々しますが、Group(群れ)はとても大切な基本的な社会構成要素です。家族、友達、隣人、共同労働者、村、町、国、、、。単独で生活できない弱い人間ですから、群れを上手に必要に応じて「メンテナンス」しながらより成長していくのでしょう。

以前Noteに書いた記事で言えば、まさに「根回しと鉢増し」ですね。卒業と入学・入社は、「鉢増し」に相当していると思います。

長屋

今ではこの漢字読めない人もいるのでは? 「ながや」ですね。一つ屋根で隣と一体の建物を”○○長屋”と呼んでいたりしました。壁から隣家の生活音が聞こえるでしょうから、プライバシーはあまり?守られないでしょうが、一体感は高まると思います。

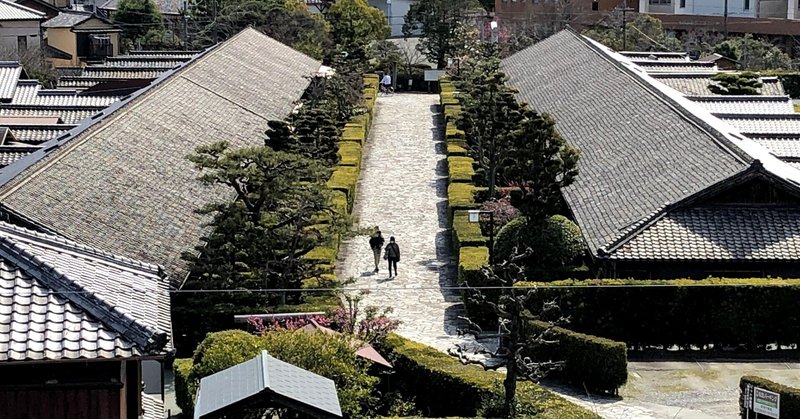

意識的にその”長屋構造”を利用したものの一つに、御城番屋敷があります。これはどの城下町にもきっとあったのでしょうが、今残っているのは松阪城の近くぐらいでは? このNote記事の写真は、松阪城から御城番屋敷を撮影したお気に入りの一枚。ここ、今でも貸し出されていて実際に生活されている方々がいらっしゃいます。一軒のみ見学用に公開されています。石畳道路からは植え込みがうまい具合に遮蔽していて、それなりの目隠しになっています。

インターネットで一つ

新型コロナでいろいろな社会生活の仕組みが変化しつつある過渡期である今、この「一つ屋根の下」で共同生活しているという意識、「弱い存在としての人間同士が作る群れ」をどうやって作ればよいのでしょうか?

一つは今まで通りの、進化の過程で身につけてきた、一緒に飲食・同居をするという方法。(”毛づくろい”は、ヒトの進化の過程で捨てた共同作業ですね。笑)

もう一つは、新しい方法を作り出す。これが進化。インターネットが最善の唯一の答えという保証はありませんが、まずは、これを利用して仮想?現実で「一つ屋根の下」でみんなが生活しているという感じを出すんだと思います。

あと半月すれば、また新入生がキャンパスにあふれます。今年の桜は入学式までは待ってくれそうにないけれど、私たち教職員と在校生、新入生をお待ちしています。みんな「同門」です。

そして、キャンパス外のみなさんとも、「同じ屋根の下」でつながっています。例えば、このNote記事のように。

去年春に書いたNote記事