100年続く美味しさ:文化を作るということ

レイチェル・カーソンは「知ることは感じることの半分も重要でない」と言いました。それはまさに、子どもたちを毎日見ていて感じてきたことだったけれど… それ、子どもだけの話じゃなくて、大人も結局、同じなんだよなーと、最近よく思います。

どんなに大切なメッセージでも、説教されるよりも「体感」したときに腹落ちするもの。だから、視覚も嗅覚も全開にして自然の中に身を置いたり、大切に育てられた食材を大切に料理したものを食べたりすると、ハッとすることがある。

そんなことを考えていた折、その分野において大尊敬するお二人の対談に、モデレーターとして参加させていただきました。以下、11月24日(木)の夜、SPBS Toranomon という本屋さんで野村友里さんと原川慎一郎さんのお話を伺ったときのメモ、書き起こしておきます。

(お話がしみじみ良くて、ほぼ全部書き起こしました。とっても長いので、良かったら、ゆったりとした夜にお茶かワインでも用意して、お付き合いください♪)

友里さんはバークレーにいたそうです

お二人に共通していたのが、シェ・パニースでの修行経験があること。まずは、野村友里さんに、アリスから学んだことから伺いました。

野村さん:

これ(写真下)は、料理人たち皆でテーブルを囲んでグリーンピースの豆むきをしているところです。シェ・パニースは、1階がレストランで2階がカフェなんですが、レストランだけで1日150人の予約があります。でも、前もって準備をしないんです。一般的なお店がやるように、先に仕込んで冷凍したりはせず、基本的にはすべて当日にやるのがポリシー。だから、間に合わない。笑「そら豆が入ってきたよ」って、鐘がなるんです。初めて入荷した日には料理長からインターンまで、皮剥きは皆でやる。

初めてシェ・パニースに行った時は誰も知り合いがいませんでした。30歳を過ぎて、リュックを背負って、モーテルに泊まり、門を叩いた。自分でも「何やってんだろ」って思うような状況で、まず手渡されたのがアーティチョークの皮剥き。バケツにいっぱいのアーティチョークで、虫もいっぱい出てきました。でも、むいているうちに元気になってきたんですね。"皮剥きでもいい" "私はやっぱり料理が好き" "一番の料理人になる、ではなく、こういう中で料理に関わるが天職かも"そう感じたのが、1日目でした。

シェ・パニースでは、手を動かしながらいろんな話をします。この写真に写っている人も、手前にいたインターンの女性をのぞいて、皆が今は自分の店をもっています。

生江さんやジェロームにお話を伺ったときも、シェ・パニースの何が印象に残っているかと聞けば、「皆で食卓を囲んで話をする時間」と話してくれました。

野村さん:

そう。それは、初日からありました。「日本からやってきました」って緊張していたんですけど、その日のうちに1回目と2回目の間に休憩に、全員でその日のメニューを食べたんです。初めての皆とテーブルを囲み、意見を言い合い、週末どう過ごしていたかを語り合う。擬似家族のような関係性のなかで、その日の食材についても意見交換をする。ワインも飲みながら。私は当時、一人暮らしをしていたので、驚いたというか、新鮮な体験でした。

インターンであっても、必ず話題を振られ、なぜ来たのかを語ることになる。東海岸から料理専門学校の先生がきて、「食文化を変えたい」とインターン参加していたことにも驚きました。私は「料理を極めたい」と孤独を覚悟していたのに、料理をするってこういうことだったなあと、家を離れてしばらく忘れていた感覚が蘇りました。

写真奥のジャン・ピエールはお店を立ち上げた時からのメンバーで、40周年の時に「一区切り」で離れてしまったのですが、彼も言ってましたね。「シェ・パニースはオーケストラだ。僕は指揮者だから、皆の個性をどれだけ引き出せるかが仕事」だと。

小野寺:

そんな体験が、ご自身のお店を持とうという気持ちにもつながった?

野村さん:

レストランを開くつもりはなかったんです。当日勤めていたIDEEのボス、黒崎さんは学生運動にも携わっていた社会派で、アリスに引き合わせてくれました。だから、私の場合はシェ・パニースに憧れてインターンに行ったというわけではなかったのだけれど、「オーガニック=優しい、ヘルシー」というような概念は破ってもらえたと思います。

アリスは「今日は革命よ」と言いたいことを口に出して言おう、行動しよう、という人でした。私も、思ったことを溜め込まず、行動することによって自分で体験して「わかる」方なので、自分の性にも合っていました。

40周年のスペシャルディナーの時は、バークレー市内でも数十ヶ所が名乗りをあげて、その日の特別会場レストランになっていました。レストランも、普通の家庭も会場になって。その日は町中が「今日は "美味しい革命" の日!」と片手を上げる日でした。バークレー美術館でもアリスのスピーチがありましたが、「今日は皆で革命を起こしましょう」という呼びかけに対して、皆が、うおお、という感じでした。

小野寺:

2010年にシェ・パニースで学んだ友里さんがレストランeatripを始めたのは2年後の2012年。今は、表参道ジャイルに eatrip SOIL もありますね。「食」を提供するにとどまらず、さらに一歩踏み出して、衣食住の表現活動もされています。

野村さん:

女性がレストランをやる上で、どんなやり方をしたら社会とつながっていけるのだろうと考える中で、アリスの在りかたに触れました。チェーン店をどんどん増やすのではない、自分なりのやり方です。

若い頃は、料理人は自分の技術を磨いて、どんな料理を出すかがミッションだと思っていたんです。でもそのうち、料理のこちら側、食材の側が美味しいと自分が手をかけなくてもいいことがわかってきた。そして「こちら側」を考えるのは、とても楽しかったんです。土のこと、山のこと、海のことを考え出したらキリがない。

料理に関わっている人はたくさんいるし、どの料理が一番おいしいかなんて決められない。でも「こちら側」は万人のものです。食材の来し方側で自分が役立ったり、媒介することができたらと思うようになりました。

野村さん:

表現の話は… 私はずっと「衣食住」ではなく、「食、住、衣」ではないかと思ってきました。どうして食が先に来ないんだろうって。そうしたら、尊敬する麻の研究者に教えてもらったんです。「衣服は命を外から守るためのもの。中から守るのが食。ちょっと離れて外から守ってくれるのが、住」。衣食住のすべてが、生きるこということにつながっているのだと感じました。

SOILには、庭から採れたブラックベリーやいちじくの葉で染めたエプロンがあります。植物一本があると、なんでもできる。私は断捨離がピンとこないんです。むしろ、"何もなかったら、何から必要を満たすことができるのだろう" と考える。縄文時代的なコンセプトかもしれません。大麻なら、糸にして布にできる。くず湯は食べれば身体を温めてくれ、くず布にもできる。布ができれば、テントにもなる。

小野寺:

あるものでやる、って本来、ものすごく面白いことですよね。でも残念ながら、私の子どもの時はすでに何かが必要なら「作る」ではなくて「新しい既製品を買う」時代になっていました。藍を育てて布を染めたり、お茶にしたりなんて、私の母親世代はもうやらなかった。味噌・醤油も。

なんでも買えるって便利だけど、その一方で、暮らしの知恵を自分の世代で取り戻せなかったらこの先なくなってしまいそうだとも思います。自然との距離を近づけることができたらと、今、子どもたちと一緒に「あるものでやる」「とって食べる」で遊んでいます。

野村さん:

まさにきっとそんな理由から、しんちゃん(原川さん)は雲仙に行ったのかな。今、皆が自然のそばに移住している。私もいつも「どこに住もうかな」と思っていますが、いまだに東京です。でも、いるからには、自分でもアクションして、住みやすい状況を整えたいと思います。

なぜ東京を離れたいという気持ちがあっても移動しないのか。不安、ですよね。じゃあ、不安って何だろう。食べていけるのか?経済の話。だから、まずはその不安を解消すること、何にも頼らなくても「なんとかなるさ」という感覚が欲しいなと思います。大きなことはできなくても火は起こせたり。植物一本でいいから植えてみたり。それを自分でやってみたい。

小野寺:

アリスは今回、最後の章のタイトルを「Interconectedness」にしました。私はこれを「生かしあうつながり」と訳しましたが、自然と人のつながり、生産者と人のつながりについて書いてある章です。友里さんの映画「eatrip」にも、そんなつながりが見えました。

野村さん:

当時、LOHASの文脈でお仕事をいただくことが多かったのだけど、疑問を感じていたんです。言葉が先行しているような感じで。自分はヴィンテージ感が好きなのに、折り合いをどうつけようかと思っていました。

自分なりの解釈として、私自身のことよりも、私が思うLOHASを地でやっている方を紹介したかった。それを映像でやったのがeatripでした。食のことをより考えようという活動が世界中で増え始めた頃で、そこから色々広がりました。ありがたいことに、世界6カ国で上映させていただき、サンフランシスコでも上映したんです。そこにはシェパニースのスタッフも大勢参加して、「一緒だね」と共感してもらいました。

小野寺:

地道なローカルが国を超えてグローバルにつながるのって、楽しいですよね。大切にしている考え方は同じで、その上で、各々の個性が生かされていると、世界中旅をしていても嬉しくなる。その土地土地を尊重しながらのグローバルな考え方、ローカルな行動がいいなと思います。

小野寺:

さて、シンさんは昔、夏休みのたびにシェパニースに修行に行かれたと伺っています。そして、ジェロームが日本に来たときに意気投合、二人で神田にThe Blind Donkeyを始めた。今、どんな暮らしをしているか、教えてください。

原川さん:

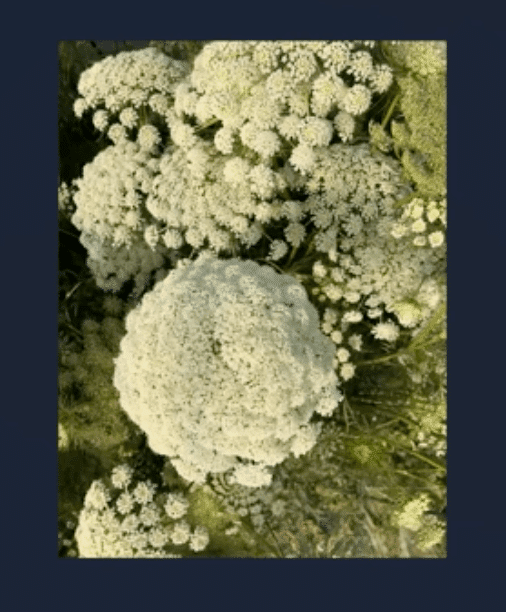

これは、岩崎さんが一番最初に種取りを始めた黒田五寸人参の写真です。43年目の花を咲かせたところ。43歳、というよりは43代目という感じですね。人参の花が咲いている畑は、とてもいい風景です。

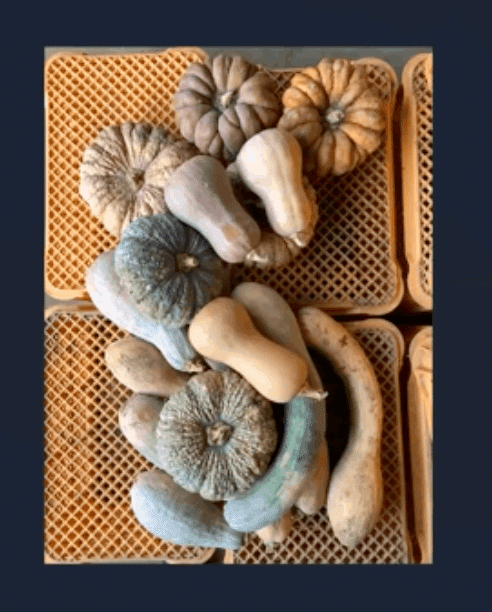

カボチャも、スーパーに並んでいるのは西洋のクリカボチャくらいですが、実は他にも和カボチャ他、いろんな種類があります。これ(写真)はそのほんの一部です。それぞれに個性があって、面白い。同じカボチャでも形も味わいが違います。

岩崎さんとの出会いですか?生産者を訪ねる旅を続けながら The Blind Donkey をはじめたら、来てくださるお客さんから長崎の岩崎さんのお名前を聞くことが多かった。雲仙で「タネト」というオーガニック野菜の直売所を始めた奥津さんが店を訪ねてくださり、僕らのやり方に感銘を受けたと言って、東京から雲仙に自分が移住した経緯を話してくれた。自分が移住してまでこの人の野菜を売りたいと思った、そんな素晴らしい農家さんに一度会いにこないか?と声をかけてくださったんです。

小野寺:

岩崎さんは、80種類の種を40年以上の間、守り続けていると聞きました。これ、ものすごく大変なことだと思うんです。

私の地元では、たとえば「三浦大根」が在来の野菜です。太くて長い、大きな大根なんですが、これが真っ直ぐ育つにはそれだけの広さと深さで土を柔らかく保つ必要があるし、種取りだって大変です。最近、親しい農家さんから「みんな外から買ってきたタネで青首大根に移行している。三浦大根は大変だから、数年後にはやる人がいなくなるかもしれないね」と聞いて悲しくなりました。でも在来種を育て、タネを守って、それだけ大変なことなのですよね。

原川さん:

岩崎さんの畑は3丁あります。広大な広さで農業をやっている人が聞くと驚くようなサイズの畑。これを奥様と二人だけでやっている。その上、ほぼすべての野菜の種取りまでしている。これは、世界中の農家さんが聞いても信じない大仕事です。きっと皆、それを聞いたら「嘘だろ」というのではないでしょうか。

今の店では、そんな野菜を食べていただきたくて。お店のカウンターはこんなふうにオープンで、全部見せたくてやっています。僕が住んでいるのは小浜という温泉街で、町中に湯気が立ち込めるような場所なんです。すぐそばで温泉の源泉を汲むことができて、それで野菜を蒸しています。町の人共有の「蒸し場」もある。大分の別府も同じ感じですね。

小浜はすぐそばに海もあるので、温泉自体に塩気とミネラル感があります。塩を足さなくてもまろやかで深みのある味が出たりする。食材の「こちら側」 - 誰がどう育てたかの物語がしっかりしていたら、大きく足す必要はないことを感じています。

小野寺:

シェ・パニースでの学びも、今のお店に生かされていますか?

原川さん:

僕がシェ・パニースで印象に残っているのは「皆で助け合って料理をしている」こと。自分がいたフランスの厨房の多くは、今は違うかもしれないけれど、軍隊のルールというか仕組みが取り入れられていて、厳しさや競争があったんです。だから自分はシェ・パニースと出会うまでは「厨房で働くとは闘いだ」と思っていました。

友里さんとの出会いを通してシェ・パニースを知って、そのご縁でシェ・パニースの皆を招いて東京で食の大きなイベントをしましたが、その時に、シェ・パニースの皆が仲良く穏やかに料理をしていて驚きました。「緊張感がなくて呑気だな。こんなテンションで間に合うのかな?美味しい料理ができるのかな?」と思いながら見ていた。心配だったんです。でも一緒に働いてみると、みるみるうちにいろんな美味しい料理が出来上がっていった。レストランで料理をするって、ストレスがなくてもできるんだという衝撃を受けました。

メンバーだったジェロームに連絡先を聞いて、夏休みごとに修行に行くようになりました。4〜5年間続けて、長い時は三週間滞在しました。厨房でも、みんなもちろん集中はしているのですが、穏やかに助け合いながら料理をしていました。

私は厨房に入ったわけではないですが、その感じ、すごくわかります。アリスの関わる場所は、シェ・パニースでも、エディブルスクールヤードでも、スローフードでも、どこでも個性が大切にされていて。

アリスに伝えたことがあります。「あなたが関わる場所ではいつも、食材の一つひとつ、スタッフの一人一人の個性が大事にされている。しかも、そのありようが周りの皆に伝わって、文化になっている」と。するとアリスはこんな風に答えてくれました。

「私一人でやったことなんて一つもないからですよ。シェパニースで地域に新しい経済圏を生み出すことも、エディブルスクールヤードという、校庭を畑にするという壮大な試みも、一人じゃできっこないから。私は、何かを始める時はいつも友達に “助けて” っていうことから始めるんです。そうしたら、自ずと皆の個性が開いていくから」

きちんとするのは当たり前、でもその前に「その人がそこにいる」「その食材がそこにある」ことを尊重する姿勢、素敵だなと思います。

野村さん:

岩崎さんの畑に行ったときには、「わあ、天国みたいだな」と思ったんですね。いろんな畑に足を運びますが、好きだなと感じる畑とそうでもない場所があります。それはもう理屈ではなくて、自分がもし野菜だったら「ここの畑の野菜になりたい」と思うかどうか。気がいい、というようなことなんですが、その「気の良さ」の裏にはいろんな工夫がありますね。岩崎さんの畑は本当に天国で、大袈裟ですが、もし死んだらここの土になったら気持ちがよさそうだと思ったくらい。

そんな中、シンちゃんのお料理は、野菜が「そのまま」。料理人としてのシンちゃん自身が、すごく野菜がわに立っている。そこがすごく伝わってきて、そういうことも含めてまた雲仙が心地よくなる、そういうサイクルがありました。ただ美味しいというだけではないエネルギーがあった。

小野寺:

ただ美味しいだけではないエネルギー。そこに感動がありますね。アリスも本書に「"オーガニックは高いからお金持ちのためのもの" じゃないよ、工業的に作られた野菜の方がむしろ、医療費や環境負荷、補助金などの隠されたコストがある」と書いていました。

昨日、ポケットマルシェの高橋さんが本書についてのトークイベントをしてくださったのですが、印象的な話をしていました。

「オーガニックが高い、なんて言えませんよ。土の中の循環まで考えて、野菜のことまで考えて作ってくださる方がいる。

お金を払うのはかつて "作ってくれてありがとう" の気持ちだったと思うんですね。いまどちらがありがとうございますを言っているかというと、販売する側。これでは "何に生かされているのか" が見えなくなってしまう。都会の人は働いているけれど、実は生活していない。消費しているだけなんです。そして、消費するだけって、ものすごく孤独です。僕は、孤独を解消するにもポケマルをやっているのかもしれない。

消費するだけから、"ありがとう"を言える豊かなつながりの中にもう一度戻ること。この転換のために、アリスさんが言う "スローフード文化" が大事だと思いましたね」

岩崎さんが育ててくれた野菜にはまさに「ありがとう」、そしてそれを生かしてくれるシンさんのお料理を食べるとさらに「ありがとう」。まさに、つながり直せている感覚になるのではないかと感じました。

野村さん:

都会に暮らす不安や心配は、意外と簡単なところで解決しそうな感覚にはなりますね。家族で暮らしていたとしても食事の時間がバラバラなこともある。一人で食べていたとしても誰かが心を込めて作った野菜なら、豊かな食卓なんだと思います。

さて、ここからはQ&Aです。

料理の枠を越え、アートや舞台でも表現をする理由を聞かせてください。Open Harvestや「Inner eatrip-食の鼓動」「”Life is beautiful” 衣・食植・住」で、友里さんが感じていることはどんなことでしょうか?

野村さん:

うまく言えるかな。笑

ものをものとして食べるだけだと伝わらない時があると思うんです。食には限界があります。音楽なら千人が同じ空間で同時に体感できるかもしれないけれど、食ではうまくいかないんです。食材の裏側であったり、食べるタイミングでの自分の心身も大事で。どんなに美味しくても自分がお腹いっぱいだったり、忙しくて思考が麻痺していたりで美味しいと思えないという時、ありますよね。「はい、どうぞ。美味しいものです」と提供するだけではない、相互関係のある食があるのではないかと思ったんです。

そんな時に、ジェロームのOPENrestaurantを知りました。サンフランシスコでのイベントに私もいくつか参加しましたが、たとえば水なら、音楽のアーティストが源流に行って音を取り、川まで流れてくるのをインスタレーションでやって、クリスタルカイザーとか、水の工場の中で、川で取れる鮭の料理を食べたりする。五感を通して料理を体感してもらう。それがとても楽しいし、カッコよかったんですね。そこに教えてもらって、一度の料理ですべてを伝えるのは難しい中で、形を変えてやることになった。

「食の鼓動」は、私自身にショックな出来事があって、気持ち的に食べれない時期があったことがきっかけでした。大病をしたり、辛い時期って誰にもあると思いますが、ある時から逆に "こんなチャンスはない" と変換したんです。空っぽだったから、水を飲むだけで身体中が取りにいく感覚があった。"本当に食べたいものをちょっとだけ食べたい" という時期の身体の反応がすごすぎたんです。飢餓状態の身体が生きようとしていた。「今まで食べすぎていたのかな。頭で食べていたのかな」と循環内科の稲葉先生にお話したり、いろんな方に助けていただいた時に浮かんだ「元気になるってなんだろう」という問いから始めたことです。

小野寺:

「食の鼓動」は、食のパフォーマンスだけれど、最後、「食べない」ことで終わる表現でもありました。森の音を聴き、土の香りを感じ、でも、最後に「食べる」ことはしなかった。

野村さん:

笑。そうですね。食欲ってどうやって出てくるんだろう、元気になりたいってどんな感覚なんだろうという問いだったんです。

生きた牛を見て「うわあ美味しそう、食べたい」と思う人はなかなかいない。絞めて血の匂いがしても、お腹は鳴りません。ところが火にかけて、塩胡椒してジュウジュウ焼いていい香りがすると「食べたい」になる。その変化は、人間の「料理する」という物凄い技術であり、進化です。

その部分と、命をもらいながら元気になっていくというところを体験できるようにしたかったという感じです。

そう、そして、私のイベントはすべて、子どもたちも大歓迎なんです。ものすごいアーティストにも関わっていただいたので「子どもは遠慮してもらうか」とスタッフは言いましたが、それでは本末転倒だと思って。今まで一度も騒いだ子はいなくて、どちらかというと、かぶりついてくれる。美味しいものやワクワクすることって、まずは子どもを惹きつけられないと違うという部分もどこかである。"人" 相手に続けていることなんです。

小野寺:

情報はいくらでも取れる時代になりました。でもだからこそ、最終的には五感が開くことで学びがある、理解があるとも感じています。学校での学びも情報の伝達ではなくて、「感じる」ものであってほしいなと思います。

野村さん:

そうですね。もし私たちが全部うまく「開く」ことができたら、美味しいものは世の中にもっともっとあるはず。いい料理人はたくさんいるけれど、食べる側の自分達も開いて進化しないと、本当の衝撃的な美味しさには出会いにくくなると思います。

会場より:

私は普段、ファストフード側にいる人間です。本書を読んで感銘を受けて今日ここにいますが、分断はしたくなくて。ファストフードとスローフード、両方大切なのかなと思っています。スローフードを大量生産の側に乗せていく必要もあるかな、とも。どんなアプローチがありますか?

小野寺:

どんなことにも変換期はありますよね。すべての貿易が公正ならわざわざ「フェアトレード」と呼ぶ必要はない。皆が昔ながらの循環型農業を続けていたら「オーガニック」と呼ぶ必要もない。昔ながらのままでは飢えてしまう人が多かった時代に、農薬や化学肥料が命を救ったこともありました。

だから本書でも、すべてをいきなりスローフードへ、というよりは、大量生産の側に加速しすぎてしまった社会を、どう揺り戻してバランスを取るかという話なのだと思います。

原川さん:

僕は感覚的に美味しさに貪欲な自信があるんです。雲仙や友里さん、シェ・パニースに出会えたのも、その感覚が故だと思っています。で、それを突き詰めた結果、雲仙にいる。

僕にとっての美味しさは刺激的な美味しさではないんです。この2年、岩崎さんとのお付き合いを通して見えてきたのは「感動している」ということでした。それが自分にとっての「美味しい」ということだったんです。それって、自然を感じていることでもある。

野菜も家畜も人が媒介となって作り上げるものなので、人の役割は重要です。その上で、人も地球の一員である。人にできるのは、そこを驕らないこと。虫や動植物と共に生きている、生かされているんだと忘れないことだと思います。ファストフードだろうが、スローフードだろうが、食に携わることでなくても、人間として活動する上で、自分も生かされているんだということをどこかに踏まえていればいいのではないでしょうか。ファストフードを作っていても、「自分たちは地球の上に生かされている」と心に置き、そこからいろんなアイディアを出していけば面白いのではないかと思います。

小野寺:

シンさんの仰る「感動」を大きな企業が手掛けようと思ったら、幅はグンと広がります。アリスも「スピード感が大事なこともある」と書いていましたが、その可能性にはワクワクしますね。

野村さん:

さっき仰ったように、変換期はあるなと思います。そこを、よりしなやかにやるチャンスと捉えたらいいですよね。今までのことを変えるって勇気がいること。本当はこれは嫌い、本当はこれはなくてもいい、じゃあ何が必要なんだろう、どれだったら嬉しいんだろう… というのを少しだけ取り入れてみる。それも一つの新しさじゃないかと思います。

今、100年前はどうだったんだろう、ということがすごく気になっているんです。私の原宿のレストランも、大家さんが明治神宮に関わる人で緊張しながらのスタートでしたが、占い師さんに「貸していただいている」という謙虚な気持ちでやればなんとかなりますよ、言われて。

明治神宮も100年前、明治天皇が「皆が覚えていてくれるように」と人工的に植えた木々が、今、ちゃんと森になっている。100年かけるつもりがあれば、なんでもできるんです。文化も作れると思います。

今の勇気は大きいかもしれないけど、もし理想が見えるのなら、人は、なんでもできる力を持ち合わせている。どんな町に暮らしたいか、どんな協働の仕方があるかという想像力は皆にあります。今、それが問われていると思うんです。私自身にも "想像の日本" はあるけど、それが100年後にどうなるか。自分だけで完結しないで、と考えると、楽しいです。

もっと速く、大量に、って戦後の日本はやってきた。この小さい日本で大量生産はどこまで必要か。どこに向けての大量生産か。問い続けてもいいですね。

小野寺:

アリスの友人に、町中の空き地に食べ物を植えているゲリラガーデナーがいます。ロン・フィンリーさんというんですが、彼は「サステナブル=持続可能じゃ、もう足りない」って言ってます。「人間があまりに多くを破壊してしまったから、このままを維持するんじゃなくて、再生しなくちゃ。これからは、サステナブルじゃなくて regenerative = 環境再生型 でいこう」と。

サステナブルへの移行期に、さらに加速させるアイディアも出てきている中で、何が始まっていくか、楽しみです。

会場:

伝統について、お考えを聞かせてください。伝統は、囚われすぎれば足枷にもなりますが、インスピレーションの源でもあると思います。日本の伝統をどう生かしていくのがいいでしょうか?

原川さん:

よくそういう話はします。僕は、現時点での自分なりの伝統の解釈は「ストーリーテリング」だと思っています。伝えていく、受け継いでいく上で、その物事がつまらないとやってみようと思えないから、面白そうかどうかが大事です。ストーリーが興味深いかどうか。

ストーリーテリングならみんなができるから、そこを盛り上げていけば、いろんな伝統が受け継がれていくだろうし、今からでも作っていけるのでは。岩崎さんもよく「伝統がなくなってしまうなら、今から作ればいい」と言います。今日から面白いようにしていけば、またいろんな形で伝統は生まれるんです。ストーリーが大事だと思います。

野村さん:

同じようなことを思いました。今、「豆腐小僧フレンズ」と言う、日本食を海外の人に伝えるためのキャラクターと老舗の皆さんをインタビューする youtube とインスタをやっています。

その土地土地に根ざした個性が面白いし、あとは、最終的にはそれが美味しいこともすごく大事です。メインキャラクターは妖怪なんですけど、妖怪は日本に古くからありますね。"どんなものでも100年持ったら魂が宿る" ということで妖怪が生まれたと聞いて、いい話だと思って。

醤油蔵、酒蔵を巡ると、ただ伝統に縛られてはいけないというのも伝わってきます。料理で言えば「美味しい」が一番の励みになるはずです。均一、均一、均一、だと「その時」を取り込んでいない。伝統を大事にするあまり、その時の自分が伝統に押しつぶされてしまうのではだめなんです。その時々の人たちが楽しんでいないと続かなくなってしまう。そこらへんの見極めは食べ手にも関わってきます。そういったことを今、20代チームと一緒に作っています。

古いからいいというわけじゃない。続く、と言うことは、そこならではの風土が入っているから「個性的」なのであって、もう一つはやっぱり「美味しい」。その二つが重なって唯一無二になるのだと思います。

小野寺:

お二人が今後したいことは?加速しすぎてしまった社会を揺り戻すためにできることはなんでしょうか。

原川:

今、僕が雲仙にいることがジェスチャーだと思ってます。生産地を巡る中で、地方の過疎化、一次産業の高齢化が目につきました。その中で、それよりも若い僕ら世代がどうバトンを繋げるかに関心があります。僕は地方で一つの点になって、小さいながらも面白いことを、地域の人たちからも面白がってもらえるようなことをしていきたい。

在来種という消えかけようとしているものにスポットライトを当てて「多様性」を発信している岩崎さんがいる。その感動を誰かに伝えて、その種がまた広がっていけば。ここでそれをやりながら、他の地域の人たちとも繋がれば、この日本でもきっと、ヨーロッパのように、テロワール(風土の味)を各地で表現できるようになる。

野村さん:

日本に住んでいるので、この国がどんなふうになっていくんだろうと思っています。日本の食は本当に豊かで、自分なりの「美味しい」にもっと感動したいし、その感動を伝えていきたい。こんなに小さい国なのに海に囲まれていて、いろんな風景があります。その風景ごと、どんな風景を見ていきたいのかを、食からの視点で取り組み続けていたいですね。

ガンジーも、「Be the change you wish to see in the world = 見たいと思う世界の変化に、あなた自身がなりなさい」と言いました。まさにそんなお二人からゆっくりとお話が聞けた、とてもいい夜でした。

覚えておけるように、ちょっとだけ… と思ったら、

削る箇所がなくて、思わずほぼすべて書き起こしてしまいました。笑

企画してくださったSPBS虎ノ門の佐和さん、参加してくださった皆様、

いい夜をありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?