NBAスカウトから見たルカ・ドンチッチのオフェンスの成長と凄さについて

自己紹介

こんにちは、Aim lowのテツロウです。NBAチームのボストン・セルティックスで元スカウトのインターンとして働いていて、現在はアメリカバスケ好きの兄のコウと高校生の時に全国優勝経験者のハマダさんとNBA・アメリカバスケのトレンドやニュースについて解説をしているYouTubeとポッドキャストをやっています。まだご登録されてない方は是非チェックしてください!

はじめに

今シーズンのNBAではヤニス・アデトクンボがMVPを取るかもしれませんが、ルカ・ドンチッチのスーパースターへの成長は私も含めて、NBA業界では誰もが絶賛しています。

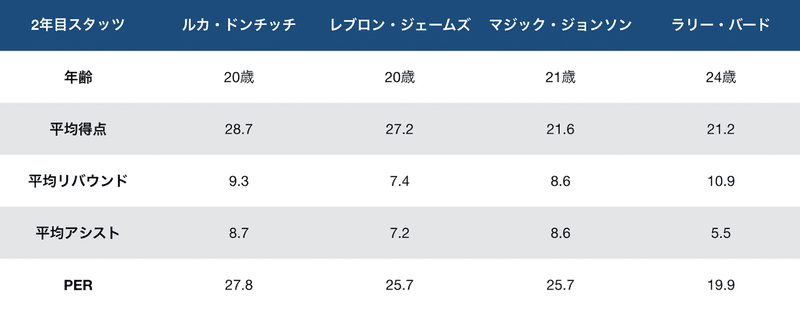

レブロン・ジェームズ、マジック・ジョンソン、ラリー・バードなどNBAの歴代スーパースターの2年目と比較しても同等、それ以上の数字せずにこの数字を叩き出していることからドンチッチの凄さが伺えます。

引用:CBS Sports

そんなドンチッチのオフェンスに今回の記事にはフォーカスしたいと思います。何故こんなに爆発的な選手になったのでしょうか?ドンチッチの成長ぶり、ピック・アンド・ロールの驚異的な対応能力、そして今後の成長ポイントをまとめました。

左手のフィニッシュの改善

今季のドンチッチのプレーで去年と比較して最も成長したと言われているのが「左手のフィニッシュ」です。実は、NBAに入る前は左手のフィニッシュがかなり悪かったそう。

特にヨーロッパでプレーしていた時はピック・アンド・ロール時に左にドリブルをした時はほぼ必ずと言っていいほど、ステップバックのスリーポイントシュートがフィニッシュシュートでした。つまり、ピック・アンド・ロールからのドライブは無いに等しい状況だったのです。

例えば、以下のCSKAとのユーロリーグ時代。明らかに左のドライブレーンが空いてたのにもかかわらず、わざわざ右へ切り替えて右手のフローターをしています。

引用:TheAthletic

ユーロリーグ時代に左手でドライブするドンチッチの映像はあまり多くありませんが、実際見てみるとミスが多い。こちらはディフェンスがスイッチして相手よりスピードがあるのに、ボールハンドリングに課題があり、結果ターンオーバーとなっています。

引用:TheAthletic

よく見るのが以下のプレー。左手でドライブしてフィニッシュするべきなのすが、何故か右手でフィニッシュします。この場合のシュートは決めましたが、相手がNBAの選手ですとブロックをされる可能性が高い動きです。

引用:TheAthletic

左手ドライブから右手のフィニッシュが多いですが、時々左手でフィニッシュすることもあります。

Luka Doncic primarily uses his right hand to finish layups, so it's encouraging to see him use his left hand in this tough spot. Joel Embiid would've swatted the ball into the balcony if Doncic used his right. It's a perfect example why ambidexterity around the rim is important. pic.twitter.com/KS7mlj6Ahq

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) October 8, 2018

ルーキーシーズンが終わった時、マーベリックスのオーナーであるマーク・キューバンから、オフシーズン中は左手のフィニッシュの改善をするように命じられたと言います。

結果としては2シーズン目で、ドンチッチのリング近辺(0〜3フィート以内)のシューティングが大幅に改善されました。もともとは62%の成功確率から75.4%まで数字を伸ばしています。これは「平均以上からエリートレベル」と非常に高い伸長率として取り上げられています。

他方ヤニス・アデトクンボは73%。あのレブロン・ジェームズは68%です。

トップスターと遜色がない数字にまで成長してきていることが見て取れるでしょう。

ドンチッチは、ご存知のようにダンクシュートを決める頻度が少ないため、この左手の改善によってここまで高い数字にまで成長してきていたと言えます。

引用:Statmuse(この図では0〜3フィートのパーセンテージの記載はございません)

体の使い方の成長

ドンチッチはユーロリーグ時代と比べ、体の使い方、体作りに力を入れました。

パスタ好きのドンチッチに対して、マーベリックスの健康スペシャリストが野菜やソースに組み合わせを考え、筋肉を付けながら痩せることを命じました。

特に試合の終盤に疲れが目立ったドンチッチは、自ら筋トレのメニュー改革を希望しました。

また、筋トレだけではなく、多くの試合動画を見て、体の使い方を勉強したのでしょう。記事の後半に解説しますが、ピック・アンド・ロール時に「ジェール」(Jail)(*いわゆるディフェンスがオーバーで守ってきた際にディフェンスの前に入って、背負う姿勢をとり、ディフェンスをインラインから外し、無力化するスキル)ができるようになりました。

以下動画の1:12〜1:35の4つのプレーはこの体の使い方と強さを表しています。

ドンチッチのドライブを見ると、もちろんチェンジ・オブ・ペースが素晴らしいですが、それに加え今シーズンからはドライブ中に相手に体を当てに行っている姿を見ることが多くなりました。ドンチッチがあまりブロックショットをされてないのは、体の使い方が大きな理由となっています。

体の使い方、ファーストステップの歩幅を少し縮めたりすることにより、本来持っている瞬発力を高め、左右の動きを機敏に行うことにより、オフェンス力が大幅に上がっています。

ドライブからのカウンター

フィニッシュを改善したと同時に、ドライブからの新しいオフェンスオプションを見せ始めています。

例えば、途中でストップしそこからのミッドレンジやフローター。特にフローターは今シーズンで1ポゼッションあたり1.15点とっています(去年は0.90点)。これはNBAではトップ15%の数字で、特にピック・アンド・ロール時にドロップカバレッジするディフェンス相手に有効な技であると言われています。

以下グリーン相手に上手くチェンジ・オブ・ペースとフローターを組み合わせていますね。これをやられると止められない…!

引用:TheAthletic

フローター以外にもスピンからのフェイダウェイを組み込み、上手くディフェンスと距離・スペースを作っています。

そしてドライブからのカウンターでスピンムーブからのカウンターも出来るようになりました。

引用:TheAthletic

このこの動きはオフシーズン中にかなり練習したと思います。もちろん1年間NBAを経験したということもありますが、これはかなりのハードワークがないと出来ないことです。

自分のリバウンドを取りに行くこと

ドンチッチの素晴らしいところは自分でドライブし、そこでミスをしてもそのミスをカバーするためにリバウンドに行くところではないでしょうか。ガード・ウィングの中ではドンチッチ以上に自分のミスをリバウンドしにいく選手はいないのではないしょうか。彼よりもリバウンドに行く選手はたったの7人しかいません。

特にインサイドでレイアップなどを打つと、フォローしてリバウンドを取りに行く傾向があります。これは見習わないとです。。!

驚異的な「ラスト・ステップ」

ドンチッチがNBAに入る前にはファーストステップが遅いとよく言われていました。

それはNBAに入って2シーズン目で解決されました。改善前まではチェンジ・オブ・ペースと柔軟性で乗り越えてたいたことと、実はドンチッチのオフェンスではもう一つ優れた技が使われていました。それは「ラスト・ステップ」です。

ドンチッチのこのドライブを見てみましょう。シュートモーションに入る直前のステップ、いわゆる最後のステップがすごいと思いませんか?

引用:SB Nation

これでバランスを崩さなく、そのままジャンプできるパワーを持っているのがすごいですね。これだけで自分のスペースを作れています。

以下動画では同じようにラスト・ステップが力強いことが見て取れます。

引用:SB Nation

そしてこちらもディアンドレ・エイトン相手にも使っています。

引用:SB Nation

このラスト・ステップの何が素晴らしいかと言うと、ドンチッチはこの最後のステップを使って加速・減速どちらとも出来ていることです。

ピック・アンド・ロールで主に使っていますが、他のプレーでも見えます。

こちらはステップからのスリーです。

引用:TheAthletic

こう言うステップを使ってスペースを開けてレイアップ、3Pシュートやパスを読める時間を作っています。

このステップをドンチッチは使って有名なステップバック3Pシュートを打っています。

NBAで運動神経は強さやスピードで見られることが多いですが、ドンチッチは柔軟性、バランス、強さを掛け合わせているのがすごいところではないでしょうか。

20歳とは思えないピック・アンド・ロール能力

引用:Complex

現代NBAのオフェンスではピック・アンド・ロールを使い倒しています。ピック・アンド・ロールの歴史を見ると4つのフェーズに分かれています。1950年代ではピック・アンド・ロールは単純に一つのセットプレーのオプションにすぎませんでした。1960年代から1980年代はピック・アンド・ロールを使う頻度は上がったものの、積極的に使う選手が少なかったのです。1980年代と1990年代でようやくジョン・ストックトンとカール・マローンがピック・アンド・ロールをメインの攻撃オプションとして披露しました。そして現代のNBAではスティーブ・ナッシュとアマレ・スタウダマイヤーがストックトンとマローンの戦術を現代バスケ、いわゆるスペースを広げるバスケのコンセプトに当て込んだピック・アンド・ロールを考えました。2010年代はピック・アンド・ロール がポストプレーを超えてNBAリーグ全体の最も使われるオフェンスとして知られています。

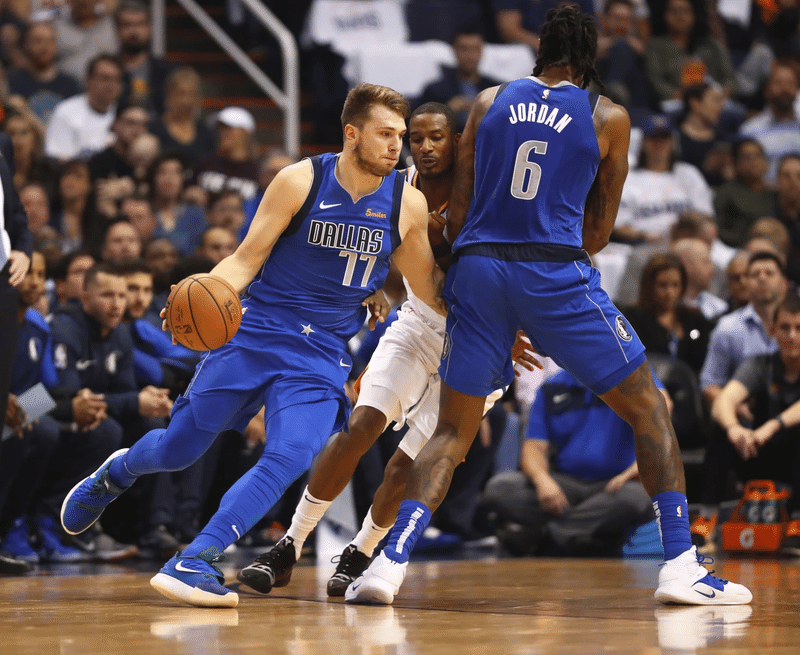

マーベリックスとルカ・ドンチッチのオフェンス力はこのピック・アンド・ロールで作られていると言っても過言ではありません。

マーベリックスのオフェンスの27.7%はピック・アンド・ロール。そしてピック・アンド・ロールでの1ポゼッションあたりの得点が1.00とリーグトップ。去年の0.86(16位)と比べると大きく成長しています。

その大きな成長の裏にはドンチッチのピック・アンド・ロール戦術が大きいと思います。ドンチッチの46%のオフェンスはピック・アンド・ロール、そして1ポゼッションあたりの得点は1.043点と、トップ9%に入っています。ドンチッチは1試合で平均12.2回ピック・アンド・ロールを実行しています。

ボストン・セルティックスのブラッド・スティーブンズもドンチッチの年齢でのピック・アンド・ロール能力はハンパないと断言しています。

Brad Stevens said Luka Doncic is as good as he has seen using pick and rolls at his age.

— Jay King (@ByJayKing) November 11, 2019

ピック・アンド・ロールの守り方は徐々に進化しています。ストックトンとマローンが主に実行してたサイドからのピック・アンド・ロールですが、当時は「アイスカバレッジ」はありませんでした。今だと「アイス」をしないディフェンダーがいるとベンチされる可能性が高いですね。

よって、ピック・アンド・ロールは読み合いの戦いになっています。ディフェンスがどうやってピック・アンド・ロールをカバーしているかをボールを持っている人が瞬時に判断して、それに合わせた対応法を取らなければいけません。今回はドンチッチがどのようにカバレッジに対応しているかを幾つか紹介します。

ドロップカバレッジ対応法

ドロップカバレッジがNBAで最も使われるピック・アンド・ロールのディフェンス方法。ボール持ちのディフェンダーがスクリーンの上に行って、ビッグマンが後ろで待ち構えてスクリーンされているチームメイトがリカバー出来るまで待機します。そうするとロールマンもカバー出来るからです。スクリーンされたガード・ウィングの仕事は出来るだけ早くボールハンドラーのマークに戻ること。そして理想はフローターやミッドレンジ、カバーされたツーポイントシュートを打たせること。

ミルウォーキー・バックスはこれを完璧にこなしていますね。

ドロップカバレッジのオフェンス対応法は大体:

・ピック・アンド・ポップが出来る4番か5番がスクリーンをする

・ガード・ウィングがプルアップ3Pシュートを打つ

・ロールマンが上手く調整する

・スキップパスをする

ドンチッチの体の使い方とテクニックがディフェンスのリカバリーを難しくしています。ドロップカバレッジに対してスクリーンを利用するドンチッチはすぐに切り返してリカバーしているディフェンダーの前を横切るプレー。これは以前説明した「ジェール」するテクニックで、ドンチッチは体の大きさと体使いを改善したので、ここで必ず2対1のシナリオを作れてます。これでドンチッチを守っているビッグマンはドンチッチにコミットするかアリウープを許すか判断しなければいけません。

以下動画ではラリー・ナンス・ジュニアがドンチッチにコミットしたのでアリウープを許します。ただ、正直これはドンチッチがディフェンスをジェールした瞬間に良いプレーで終わることが確定していました。

引用:TheAthletic

結果、ドンチッチはピック・アンド・ロールでシュートした時は1ポゼッション1.31点をとっています(平均は0.95点)。そしてドライブすると1.51点(トップ2%)まで上がっています。

スイッチカバレッジ対応法

過去5年でピック・アンド・ロールでスイッチすることが人気なってきました。ウォリアーズなどスピードと強さがある選手が揃うと出来る仕組みです。これは2対1の状況よりミスマッチの方がディフェンス側としてまだ良いとコーチが判断するからです。

大体スイッチする時にオフェンスとしては以下方法で対処します:

・ミスマッチを作って1対1(レブロン・ジェームズが攻撃している時にステフィン・カリーに守らせるなど)

・スリップスクリーンをして相手をフェイクアウトさせる

・バックスクリーンをかけてバックドアのパスを仕掛ける

ドンチッチはミスマッチを利用して1対1で仕掛けるのがかなり得意です。彼のチェンジ・オブ・ペース、フットワーク、ドリブルスキルで相手(大体4番か5番)を無能にしてしまいます。以下動画だとパスカル・シアカムがスイッチするが、ドンチッチは楽に交わしてドライブしています。

以下場合はスイッチしないがスリップスクリーンをするマーベリックス。ジェームズ・ハーデンがディフェンスしているので、ドンチッチは攻めたいところ。3ステップで左のドライブから右のドライブに切り替えています。

引用:TheAthletic

このプレーは一般の人が見ると単純にドライブからのパスアウトに見えるが、実はめちゃくちゃ体の使い方、フットワークの練習をしてないと出来ないことです。ドンチッチは恐らく最初から右に切り替えることを決めていて、左のドライブはフェイクだったんですね。

ヘッジ・アンド・リカバー対応法

ヘッジ・アンド・リカバーはブリッツカバレッジとドロップの間となります。ディフェンスに入っている4番・5番は一瞬スクリーンから飛び出し、ボールハンドラーを出来るだけスクリーンされた方向に戻すことが理想的です。そしてその後にロールしているビッグマンへリカバーします。

ヘッジ・アンド・リカバーに対して大体オフェンスは以下行動を撮るのが理想的:

・ロールマンへパスする

・ヘッジしているビッグマンを攻撃する

ディフェンスにとってこのカバレッジの一番危ない瞬間はヘッジする瞬間からリバカーするまでの間、その間のオフェンスのスピードと判断によってカバレッジが崩れることが多いです。

以下動画を見るとパスカル・シアカムはチームメイトのO.G.・アヌノビがドンチッチの元に戻るまでヘッジしてなければいけませんが、少し早くリカバーに行ってしまう。それを見たドンチッチはドライブし始めます。シアカムの運動神経でドンチッチへもう一度カバーし始めるが、ドンチッチのボールハンドリングによってフリーになります。

引用:TheAthletic

ブリッツカバレッジがドンチッチを止められる方法?

現状はドンチッチを完璧に止められるディフェンス方法はないものの、ボールにプレッシャーを強く与えるとよりミスをする傾向にあります。そのためブリッツが一番良いオプションかもしれま1000。

以下動画ではO.G.・アヌノビとホリス・ジェファーソンがブリッツして、ノーマン・パオルがロールマンをカバーしています。本来であればコートのトップにいるデロン・ライトにパス出しするのが正しいプレーですが、右手でのラップアラウンドパスが得意なドンチッチはなかなかそこにパスが出せず、結局カバーされているコーナーへパスをしてしまい、ピック・アンド・ロールをしたことが意味をなさなくなっています。

引用:TheAthletic

このブリッツカバレッジで必要なのはドンチッチをカバーできる瞬発力と腕の長さ。特に左に導かせるとよりミスする傾向にあります。

以下動画も同じくブリッツしてドンチッチがミスリードしてオフェンスが止まってしまっています。

引用:TheAthletic

ブリッツするとドンチッチがより早く判断をしないといけないため、ミスの数が上がるだけ。これを改善されると逆にディフェンスは何も出来なくなります。。。

ピック・アンド・ロールからのパス

現在1試合の平均アシスト数とポテンシャルアシスト数(シュート、ファールなどに繋がるパス)では4位のドンチッチはピック・アンド・ロールでパス能力を披露することが多いです。

ドンチッチは目の使い方とパスフェイクを組み合わせることでチームメイトをオープンな状況にしています。

以下動画でのピック・アンド・ロールでロールしているチームメイトのドワイト・パウエルをドンチッチは明らかに見ています。それを気づいたポール・ジョージはパウエルへヘルプしますが、ドンチッチがパスしたのはポール・ジョージが守っていたハードウェイ・ジュニアでした。

引用:TheAthletic

セルティックスもスクリーン後にトラップしに行く時にパウエルがロールしています。そこにパスしたいドンチッチは右下のコーナーへパスフェイクして、パウエルをカバーしようとしていたブラッド・ワナメイカーを怯ませてからパウエルにパスしています。

さらにスキップパスも学んでいるので、こんなことも出来いますね。

This pass by Luka Doncic pic.twitter.com/8tv1yzHjSF

— Isaac Harris (@IsaacLHarris) January 16, 2020

これはもう反則の領域に入っている気がします…。

無敵。。。

スリップスクリーンの使い方

マーベリックスのコーチであるリック・カーライルはピック・アンド・ロールの状況作りが上手いです。そしてドンチッチのスキルセットを理解して多くのフェイクアクションを入れることが多いです。その中でもスリップスクリーンを使っています。

ウォリアーズでもガード同士のスリップスクリーンを活用していますが、ガードはあまりスクリーンディフェンスに慣れてないことが多いです。ドロップやヘッジカバレッジは基本的にビッグマンがやることだと言われています。

以下シナリオもそれをハイライトしている。ルー・ウィリアムズがヘッジカバレッジに慣れてないため、ドンチッチはそのままドライブに行けます。

引用:TheAthletic

改善点・今後の成長ポイント

シューティング・フリースロー

ドンチッチはステップバック3Pをよく打っているが、実は3P率が低い。今シーズンは31.8%とリーグ平均である35.7%を下回っています。さらに前シーズンからは成長したがフリースローも75.2%と、平均以下です。この二つの精度をあげるだけで大幅にオフェンスが上がると言われています。

ドンチッチはジェームズ・ハーデンを研究しています。特にステップバックやファールの取り方についてです。

このステップバックからの3Pシュートは今シーズンでは238回打っていて、そのうち84個決めています(35.4%)。ジェームズ・ハーデンの472回中195回決める(37%)までにはまだまだ到達していませんが、NBAでは2位の数字を持っているドンチッチ。そしてハーデンが21歳の時に35%ぐらいしか決めてなかったのを考えると、まだまだ成長するチャンスがあると言えます。

その影響もあって去年のプレーオフでも話題になったハーデンに対しての特殊なディフェンスと同じディフェンスがドンチッチに対して行っているチームも出てきています。

ドンチッチのスタッツで面白いのは意外と難しいシュートの方が決めていること。キャッチ・アンド・シュートの確率が26.8%と非常に低い。もしかするとドリブルからのシュートの方がリズムを取れていて、得意なのかもしれないですね。

ドンチッチが40%の3Pシューターになったらどうなるか。。。もう止められる人がいないでしょう。

ポストプレー

ドンチッチのサイズを考えると、毎回ではないですが上手くドンチッチにポストプレーをさせるのは良いかもしれないですね。今シーズンも小さいガードがスイッチした時にドンチッチもポストプレーをしていましたが、今後もここからのパスアウトとかを読めるようになるとさらなるオフェンスオプションが増えるでしょう。

マーベリックスだと過去にジェイソン・キッドをローポストのプレーメーカーの役割を託せられていましたね。

キャブズもレブロン・ジェームズにこれをやらしてファイナルズでウォリアーズに勝ちました。

この点取以外にパスセンスを加えるとポストのアイソレーションオプションがさらに増えます。

もちろんレブロン・ジェームズほど頻繁にポストプレーはするべきではありませんが、今後ドンチッチのマークが激しくなり、ハーフコートバスケでペースダウンした時にポストプレーを使うのはありな気がします。毎試合18回ほどドライブする選手とすると、ポストプレーは体力を保つためのプレーでもあります。

クラッチプレー

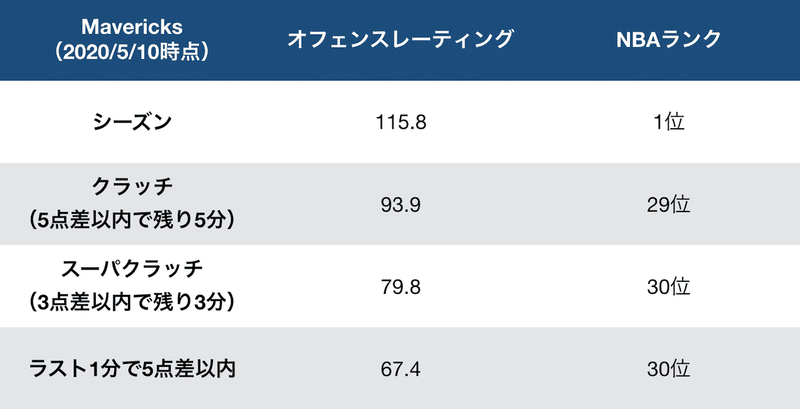

シーズン中に高いオフェンスを披露しているマーベリックスですが、実はクラッチタイムのオフェンスがひどい。。。シーズン中のオフェンスレーティングとクラッチタイムのオフェンスレーティングを比較すると圧倒的な差が分かります。

引用:NBA.comに基づいたデータ

何故こんなことが起きているか?サンプルサイズが小さいと言う説は確かにありますが、実際の理由は二つではないかと思っています。一つはスターパワーが足りない点。クラッチタイムになるとよりディフェンスがスタープレーヤーに集中するので、あたりが激しくなります。ドンチッチだけだと少しオフェンスが物足りないのかもしれません。これを解決するにはもう一人ボールハンドリングが出来てシュートチャンスを作れるクリエイターが必要ではないかと思っています。ポルジンギスがその選手になるかと聞かれたら、今年はそうではない風に見えます…。

引用:TheAthletic

もう一つは疲労問題です。ドンチッチは1年目でも4クォーター目でバテている姿を見せてましたが、今年もそれが見えましえた。毎試合93回以上ボールに触れているドンチッチを考えると仕方がないかもしれませんが、今後もオフェンスがドンチッチを中心として動くのを考えると、この疲労問題をなんとかして解決しないといけません。

シーズン中のクラッチプレーはプレーオフの試合中のプレーと似ています。よりペースダウンして、ディフェンスがフィジカルになり、みんな集中しています。そう考えると、今シーズンのプレーオフではマーベリックスがかなり苦戦してもおかしくない気がします。

左手(フィニッシュ、パス、ボールハンドリング)

ドンチッチは左手のハンドリングとフィニッシュを改善したが、まだ改善ポイントが残っています。明らかに左へドライブする頻度が少なく、いまだに左のドライブの時に右でフィニッシュする傾向にあります。左手の力とスキルをあげることによって本当にドンチッチのオフェンス能力は爆発できると信じています!

NBA歴代トップオフェンスをリードしている存在

マーベリックスは今シーズンでNBA歴代トップオフェンスを保っています。

引用:Basketball Reference(NBA.comとは若干違うオフェンスレーティングとなってます)

この数字が何故すごいのか。考えるとマーベリックスの選手の合計オールスター出場回数を数えるとたったの2回(ドンチッチが1回、ポルジンギスが1回)。他のチームを見ると殿堂入りする選手が勢揃い。何故こんなチーム構成でも歴代トップのオフェンスを作れるのか?

それは個人プレー(ドンチッチ)の周りに役割を理解しているチームプレーが出来る選手、システム、コーチがいるからです。

マーベリックスは今シーズンどのチームよりもスポットアップシュートを打っていて、決める確率は4位。約27%のポゼッションがスポットアップシュートで終わっています。3Pシューターを周りに固めていてドンチッチのピック・アンド・ロールでオープンなシュートを打っています。

でもドンチッチに対してのスクリーンだけでありません。ドワイト・パウエルはリーグで5番目に多くオフボールのスクリーンをかけていて、マキシ・クレーバーは11位にランクイン。ストロングサイドでドンチッチがピック・アンド・ロールをやっていながら逆サイドでシューターをフリーにしているセットを実行しています。

今年は珍しくリック・カーライル監督はフリーフローのオフェンスをドンチッチにさせています(プレーの名前も「フロー」)。ドンチッチのオフェンス力と強みに最大限に活かせる状況(選手層、システム)を作ったのは正解だったのかもしれません。

結論

ドンチッチのオフェンス力は超人レベルです。ディフェンスはまだまだだが、オフェンスだけでチームを圧倒できるのはカリー以来見てません。そして彼がまだ二十歳と考えると、今後が本当に楽しみです。

時にNBAにリーグ全体を進化させる選手が出てくるのではないでしょうか。カリーは今までのオフェンス概念をぶち壊してスペーシングの重要性を示しました。3Pシュートがメインのオフェンスでチームが勝てると誰も今まで思ってなかったです。NBA業界では昔から「Live by the three, die by the three」(生きるも死ぬもスリー次第)とよく言われてたのを覆しました。

同じくドンチッチがオフェンスの概念を覆すかは正直まだ分かりません。明らかに彼の年齢では見たことないゲーム知識とセンスがあります。ピック・アンド・ロールの第5世代を作るかもしれないし、違うところでバスケを変えるのかもしれません。

その瞬間が来るまでが楽しくてしょうがない…!

ドンチッチのバックストーリーを知りたい方はポッドキャストをお聞きください!

以前ポッドキャストでドンチッチがいつからスカウトされたのか、マーベリックスがドラフトするまでの話などを解説させていただきました。ご興味ある方は以下リンクにてお聞きください!

Aim lowメンバー自己紹介

ハマダ

スラムダンクの再放送世代として、小学校3年生からバスケを始める。小学校4年生より京都府の代表として、全国大会に出場。最終学年ではキャプテンを務める。中学校では一人暮らしをしながら東京へ。東京代表に選ばれる。高校では地元京都に戻り洛南高等学校に。最終学年で全国優勝を果たす。現在でも京都、東京でアマチュアチームに所属しています。

コウ(YouTube上ではピンクのブタです)

幼稚園から小学1年生までアメリカに住んでいた。その時、夏のバスケキャンプに参加。小2から日本に戻り、小学3年生からYMCAでバスケを始める。小6の時は市選抜と県大会を経験。中学、高校は学校のチームでプレイ。高校1年の頃からNCAA(アメリカの大学バスケ)の情報をほぼ毎日チェック。大学からはアメリカに留学し、遊びでバスケをやる。でも体格差があるのでよくオフェンスから狙われる(笑)。今はソフトウェア・エンジニアをしながら月に2、3回バスケを遊びでしてる。

テツロウ

兄であるコウの影響でバスケを6歳から始める。小学生の時にはYMCAで全国優勝を経験。高校からアメリカに留学して圧倒的なスキルの差を感じる(笑)。ボストン近辺の大学在学中に現ボストン・セルティックスのGMであるダニー・エインジに会い、セルティックスでスカウトのインターンとして採用してもらう。今はIT・ベンチャー企業で投資・スタートアップ活動をしながらバスケの分析を遊びで行っている。

YouTube・ポッドキャストも聞いてください!

Aim lowではYoutubeとポッドキャストをやっています!まだ始めたばかりですが、是非NBA情報、選手分析、裏情報など聞きたい方は登録してみてください!

YouTubeチャンネル

ポッドキャスト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?