古今和歌集の仮名

古今和歌集は、日本最初の勅撰和歌集として、905年に醍醐天皇の詔を受けた、紀貫之、紀友則、凡河内躬恒、壬生忠岑、四人の撰者に記されました。

全二十巻

仮名序「やまとうたは 人の心を種として、万の言の葉とぞなれにける。」にはじまり、和歌1111種、長歌5種、旋頭歌4首を含む。

最後に、真名序で締められている。

歌人は、撰者と六歌仙(僧正偏昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大友黒主)、伊勢、素性法師など、6割は読み人知らず。

原本は残っておらず、写本として全巻揃っているのが「元永本古今集」(1120)。

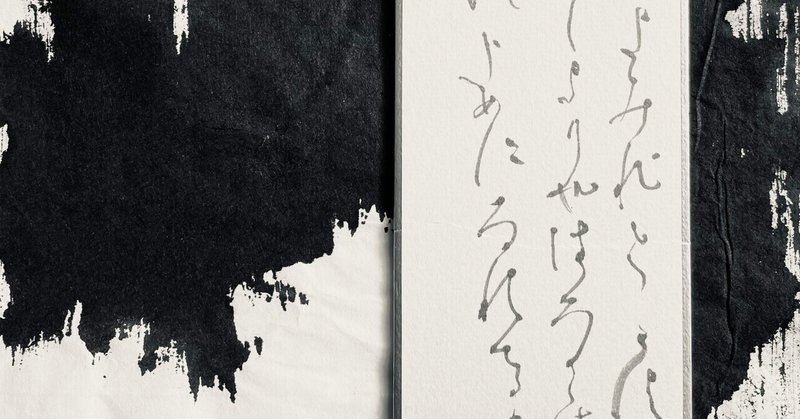

部分的に残っている最も古い写本は、伝紀貫之「高野切」(1050)ごろ。

参照

現在でも仮名書道では、この「高野切」の筆跡別に作られた第一種・第二種・第三種をお手本にしています。

私が書道教育連盟の仮名師範免状の試験を受けたときは、第三種の臨書と写経を提出しました。

第一種は、巻一、九、二十と、仮名序真名序も担当したとみられ、最も地位の高い人物と推定される。

くせがなく、連綿がすくない。

第二種は、巻ニ、三、五、八を担当。

源兼行と推定される。

個性が強く右肩上がりで、太めの筆致。

第三種は、巻十八、十九を担当。

字形が整い、連綿も伸びやか。

第三種は、初めて仮名を学ぶ人にも、個々の文字がわかりやすいといわれています。

写本は、五島美術館・三井記念美術館・香雪美術館・出水美術館・アーティゾン美術館・高知城歴史博物館などが所蔵しています。

平安時代から、鎌倉、室町時代へと、古今和歌集の解釈は、「古今伝授」という口伝の伝授法により受け継がれてきました。

以前披講を学んでいた頃、古今伝授をテーマにした歌会に参加させていただきました。

和歌を通して、お茶会、掛け軸、三種の神器などの設え、生花、書、十二単、様々な日本文化が融合した会でした。

古今伝授については、古今伝授の里フィールドにミュージアムで、詳しくその世界を知れるようです。

古今集 巻七に記されている、読み人知らずの歌。

「わかきみは

ちよにやちよに

さされいしの

いはほとなりて

こけのむすまて」

君が代の元になった和歌で、長寿を祝う歌とも、別れの歌ともいわれます。

和漢朗詠集にも収められ、古今和歌集が編まれる以前から、一千年以上歌い継がれています。

様々な形で、今も残る万の言の葉。

美しい仮名文字を書くことでも、その受け継がれる秘説を感じることができるかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?