(合気道)稽古用足袋の補強・補修

(1)足袋裏を補強する理由

当会では、稽古の際に足袋(または靴下)の着用を推奨しています。これは、ビニール柔道畳の上で、合気道ならではの足捌きを行いやすくするためです。なお、この点については、こちらの記事に整理しました(注:マニアックな記事です)。

※全日本合気道演武大会(2024)にも、足袋を履いて出場しました。

足袋の素材は、綿が基本です。

日常利用の環境であれば高い耐久性を発揮しますが、ビニール柔道畳での合気道の稽古は摩擦が大きく、頻繁に稽古していると、足袋裏に穴が空きます(写真①)。また、足袋裏周辺の、床と接する部分の生地も傷んでしまいます(写真②)。

足袋は決して安いものではありません。なにより、使い捨てるのはもったいない。ということで、私は「帆布*と手芸用ボンド」を用いて、足袋裏とその周囲の生地を補強・補修しています。

*帆布:(公財)合気会の本部道場をはじめ、多田先生の傘下道場等において、柔道用ビニール畳の畳表(足と接する部分)に付けられている素材です。耐久性に優れる上に、合気道ならではの足捌きを助けてくれる素材です。

(2)足袋裏の補強方法

せっかく購入した足袋ですので、道着等と同じく、長く、大切に使いたいですね。ここでは、私が実践している「足袋裏の補強方法」をご紹介します。

慣れれば、20分程度で以下の作業を終えられます(1足ペア)。

厚手の帆布生地(8号生成)・手芸用ボンドを用意

足袋裏の形に合わせて、帆布を裁断

裁断した帆布を、足袋裏にボンドで貼り付ける

足袋裏の周囲をボンドで塗る(床との摩擦から生地を保護する)

① 材料の準備

帆布(8号生成)

強度を考えて、手芸店で最も厚手の帆布を選びました。使用量を考慮して、必要な長さを指定して購入します。

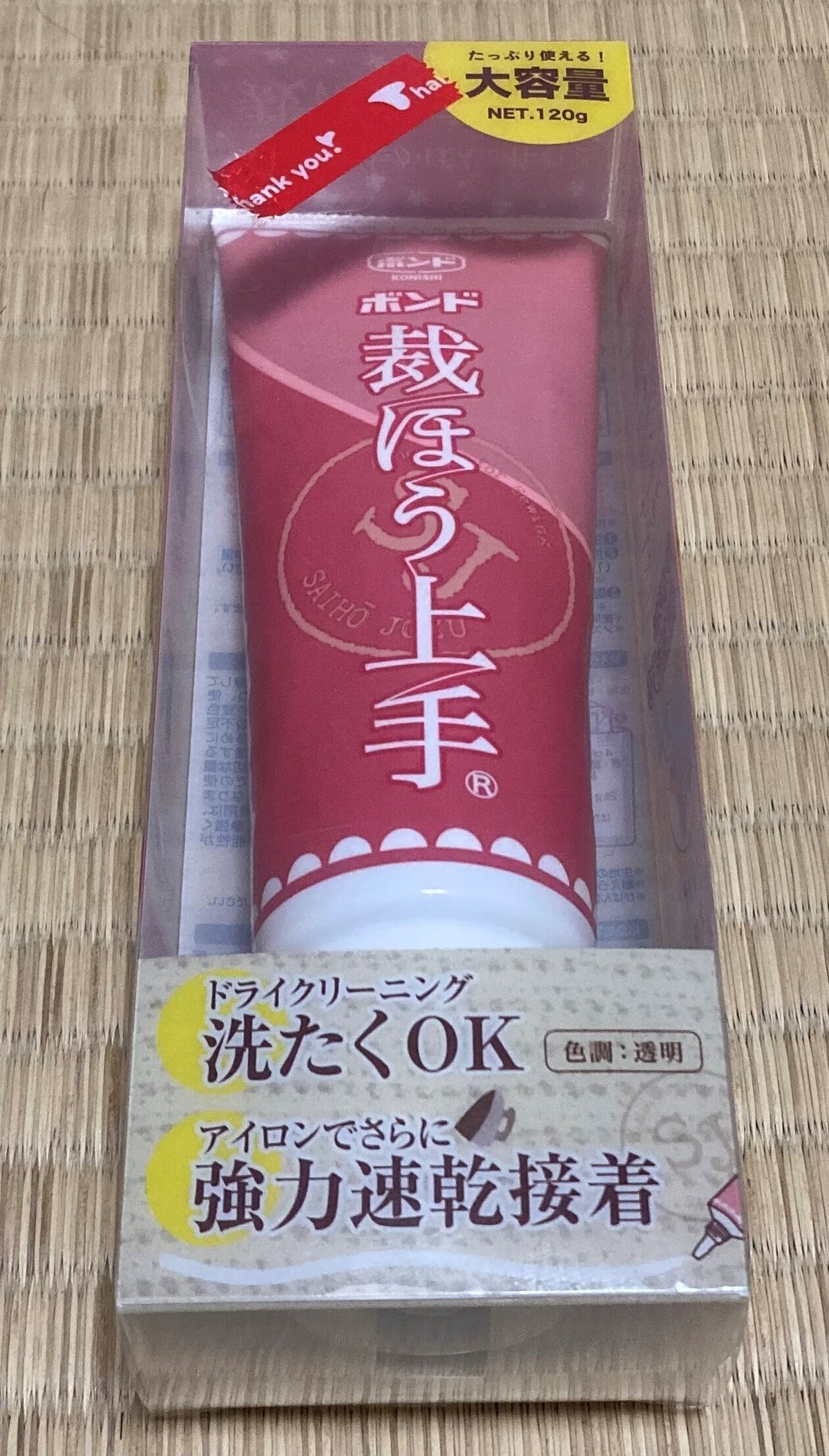

手芸用ボンド(コニシ社「ボンド 裁ほう上手(120g)」)

同商品には17g・45g・120gの3種類(+スティックタイプ)があります。私はたっぷり使うので、120gを購入します。

② 足袋裏の形に合わせて、帆布を裁断

足袋裏の形に沿って、生地を裁断します。

最初に、チャコペンや鉛筆等で(大まかに)生地を裁断します(写真③)。その後、足袋裏に沿って、(丁寧に)印をつけて、生地を裁断します。

強度を増すために、私は同じ生地を2枚裁断して、貼り合わせています。

③ 裁断した帆布を、足袋裏にボンドで貼り付ける

裁断した帆布を、ボンドで足袋裏に貼り合わせます(写真④)。

満遍なく、たっぷりとボンドを塗るのがポイントです(※他の生地にボンドが付かないようにご注意ください)。

必要であれば、アイロンで熱圧着します(※私は熱圧着していませんが、特に問題ありません)。

④ 足袋裏の周囲をボンドで塗る(※強度UP)

稽古を続けていると、足袋裏だけでなく、その周囲の生地も傷みます(写真⑤)。そこで、足袋裏周りの生地を床との摩擦から保護するために、生地にボンドを塗って仕上げます。

生地にボンドを付けて、付属のヘラなどで薄く伸ばします(写真⑥)。

ボンドが乾くと、保護膜となって生地を保護できます(写真⑦)。そのまま洗濯をしても問題ありません。

強度UPの作業を含めて、以上で作業終了です。生地を裁断して貼るだけですね。

(3)足袋裏の補修(ヘタった場合)

最初に足袋裏とその周囲を補強しても、使い続けるうちに傷んでしまうことは避けられません。私の場合、週5日(7コマ)の道場稽古+自主稽古で使用するため、複数足を使い回しても、どうしても足袋が傷みます(写真⑧)。

ですが、傷んだ足袋も、補修することで、使い続けられます(写真⑨)。補修の作業は、基本的に上で紹介した足袋(新品)の補強と同じです。足袋裏に合うように生地(帆布)を裁断して、傷んだ生地の上にボンドで貼り合わせます。また、必要に応じて、足袋裏周りの生地にもボンドを塗り直して、補強を施します。

(4)裸足で稽古したい!

① ホントは裸足で稽古したい!

稽古の際に足袋(または靴下)の着用を推奨するのは、あくまでも「ビニール柔道畳の上で、合気道ならではの足捌きを行いやすくするため」です。

ですが、「できれば裸足で稽古したい」と、いつも思っています(夏は暑いですし。。)。足裏の感覚(特に母指球)を鋭敏に保つためにも、ホントは裸足での稽古が望ましいのです。

② 合気道用マットがあると嬉しい!(合気道用マットの開発協力)

そんな折、「㈱フォーム化成」さんから、合気道用マットの開発協力に関するお声がけをいただきました。同社は、グループ会社(古河電工グループ)である「Trocellen Italia S.p.A.」から、格闘技用マット(ProGame Tatami)を輸入販売しています。

同社は、すでに柔道や空手、テコンドー等のマットを幅広く取り扱っています(*各競技の世界連盟に、多数の納入実績あり)。その技術を他でも活用できないかと考えた際に、合気道をその対象として考え始めたそうです。

検討過程において、冒頭でも紹介したこちらの記事を同社の担当者が見つけてくださり、私へのお声がけに到ったそうです。お聞きしたところでは、「合気道の床」について(まとまって)書かれたテキストは、私のテキスト以外に見当たらなかったとのこと。

③「合気道の稽古に適した足元」を目指す!(合気道用マットの開発協力)

「合気道に適した畳やマットがあったら。。」と常々思っていたので、「渡りに舟」とばかりに、前のめりに協力中です。

「合気道の稽古に適した足元」ということで、次のような要件を満たす製品を目指しています(※このテーマについては、改めて書きたいです)。

大規模な敷設作業が不要で、持ち運びやすく、敷設しやすいこと(畳タイプではなくマットタイプ)

合気道の足捌き(すり足・回転動作)が行いやすい

合気道の膝行が行いやすい

受身や膝行をする際の衝撃吸収性(ただし、柔らかすぎない)

摩擦が大きい合気道の足捌きに耐えられる耐久性

こうしたマットができることで、「競技用柔道に最適化された畳に、なんとか適応しようとする合気道」から、「合気道に最適化された床(マット)の上で、ノビノビと本来の姿で稽古できる合気道」になっていくことを楽しみにしています(何よりも、自分が使いたい!)。

(おまけ)オススメの足袋

最後に、私が長年愛用している足袋を紹介します。長く使用した実感として、耐久性は保証できます(写真⑩)。

最初に購入した決め手は、「武術家の甲野善紀氏も愛用」という文言でしたが、私もすでに10年近く利用して、その良さがよくわかります。履きやすく、ずれにくく、耐久性が高いので、稽古用として最適と言えます。

※稽古で使用する際には、ぜひとも補強・補修をしながら、大切に履き続けてください。

「サラシ裏」と「ネル裏」の2種類がありますが、「ネル裏」は少し暖かいので、冬場の稽古向きです。

【福助(fukusuke)ONLINE STORE】

【Amazon(ブランド:「fukusuke」)】

(以上)

【合気道至心会のご案内】

◎岐阜市を中心に活動しています。詳細はHPをご覧ください。

◎ご質問や無料体験のお申し込みはコチラから。お気軽にご連絡ください!

◎合気道以外にも、農と環境保全を中心に活動しています。

◎各種SNSでも活動を報告しています。

よろしければ、フォローをお願いします。

▶ Instagram @aikido_shishinkai

https://www.instagram.com/aikido_shishinkai/

▶ X(旧Twitter) @ShishinKai_1111

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?