あいだの生態系から学ぶこれからの豊かさとは【有明海・諫早湾のフィールドワーク体験レポート】

あいだらぼメンバーの坂上萌です!

今回は、有明海・諫早湾のフィールドワークに参加して感じたことや自分の変化を執筆させてもらいます。

【あいだラボ】有明海・諫早湾フィールドワーク - 陸と海のあいだをつなぐ干潟の生態系と“役に立たない”生き物たち ー

参加への出発点

私は、サステナブルファッションの研究を志す大学4年生です。現在、学部で中世エジプトの農業を学んでいることもあり、自然環境の変化と人の暮らしの変化に興味があり、生態系のなかの人間をサステナブルファッションという角度から探求したいと考えています。近年ファッション業界ではサーキュラーエコノミーまたは、脱物質化を目指し、素材開発とビジネスモデルが提案されています。

日頃ふと疑問に思うのは「環境に優しい」という言葉です。「環境に優しい」とはどういう意識と設計を含んでいるのだろうか。サーキュラーエコノミーという人間社会での循環は、果たして地球生態系システムと同期できているのだろうか。生態系システムを理解せず、環境に優しい産業を研究することはできないのではないかと思い、陸と海のあいだをつなぐ干潟から自然と人の共生を考える今回のフィールドワークに参加しました。

有明海・諫早湾のフィールドワークで感じたこと

1日目は肥前鹿島干潟の見学、2日目は諫早湾の潮受け堤防の視察と堤防内に流れ込む境川と外に流れ込む長里川の水生生物採集。3日目は水源の多良岳で植樹の手入れを行いました。先生方、地元の方々に説明をいただきながら、海、干潟、川、森とわたった3日間は自然の繊細さと問題の複雑さを肌で感じる大変濃密な時間となりました。

有明海や干潟の生態系については、京都大学 田中克先生、鹿児島大学 佐藤正典 先生の事前オンラインセッションを受けた上で臨めたこともよかったです。

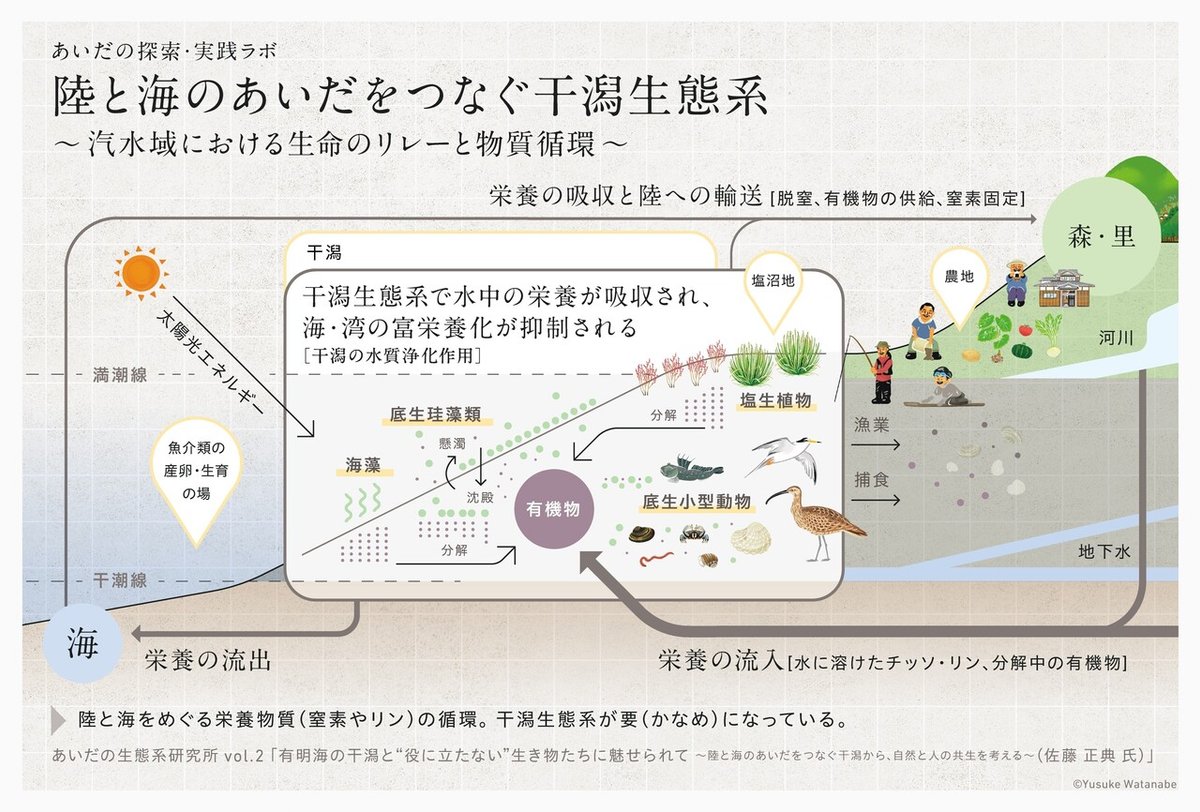

(あいだラボのデザイナー渡邊さんによる図解。事前セッションでは陸と海のあいだをつなぐ干潟の生態系の仕組みを学びました)

田中先生の森里海連環学について、あいだラボのプレオープンイベントは一般公開されています。

あいだラボ・プレオープンイベントvol.2 生態系と人のあいだを紡ぐ森里海連環学とポスト人間中心デザイン(田中克氏・稲村徳州氏・渡邊剛氏)

https://youtu.be/afolGDWbRmU

干潟を通してみる小さな生き物たちの世界

1日目、最初には鹿島市ラムサール条約推進室の方々に案内いただき、肥前鹿島干潟を見学しました。57haもの干潟は想像以上の壮大さで、見る限り一面人間のいない世界が地平線まで広がっていました。遠くから見ると地表がピカピカと光って見えるのですが、近づくとそれは地表いっぱいにいるムツゴロウやワラスボ、カニたちが地表を跳ねて飛び回る動きだったのです。見渡す限り干潟しかない茶色の世界なのですが、不思議と賑やかな生き物たちの生命活動の音で満ちていました。

干潟というのは、川と海をつなぐあいだの生態系です。川から流れてくる栄養が吸収されて、海の富栄養化を防いでいます。東京湾では98%が消滅されたという干潟は全国的にも年々減少しています。天然のソーラーパネルと言われる干潟を肌で感じ、人間が浄化設備を作らなくても生態系には必ず機能があり、人間が完璧に再現し超えることはできないのだろうと思います。

日本では災害が増えています。人の暮らしをより良くするため、対処をしなくてはならないと思ってしまいますが、本来の生態系が持つ機能に任せていくといった選択肢を持っていたいと思いました。

二つの川の比較で気づいた豊かさの姿

2日目の午前中は、諫早湾の潮受け堤防を見学しました。堤防内外で水の様子が大きく異なるのがみてとれます。梅雨の時期になると海から切り離された堤防内(写真左側)は緑色に濁っていくそうです。地元の漁師の方が、潮受け堤防により川と海の循環が遮られたことで、豊饒の海とよばれた有明海の生態系がどれだけ醜くなってしまったのか状況をお話してくれました。

午後からは、堤防内に流れ込む境川と外に流れ込む長里川の水生生物採集を行い。諫早の堤防がもたらす生態系の影響を与えているのかを調査しました。

堤防外に流れ込む長里川では、アリアケモドキを含む6種類のカニやゴカイ等が採集できました。地元の方からは、有明海の環境悪化に伴って、川の状態も年々悪くなっており、採取されたカニの数も10年前の半数であるそうです。

次に堤防内に流れ込む境川を調査を行いました。川の水は透き通っていて、思わず綺麗だと思いました。しかし、川のなかを調査しましたが長里川にいたようなカニや貝は全く見当たりませんでした。潮受け堤防ができてからは以前いた生物たちが姿を消してしまい、生態系が変化しているとの説明を受けました。私にとって境川は、水が透き通り小魚が泳ぐ「綺麗な川」であり、何も知らなければ川の状態に課題を感じなかったと思います。

私たちが未来ビジョンで描く人間社会は、自然環境と共存していると描かれますが、人間の視点だけで綺麗に設計された世界は豊かではないのかもしれない思いました。

かつての豊かな有明海の様子を現地の漁師さんたちは「きれいに濁っている」といったそうです。単一的な美しさや綺麗さの追求は豊かさをもたらさないかもしれない。これは今後、自分たちが暮らしていきたい未来を考える上で、自分の感性を疑うための非常に大事な感覚だったように思います。

海を豊かにする森づくり

3日目は、豊かな水を作る水源の多良岳で植樹の手入れを行いました。育樹された木の成長はまばらで、木に支え棒をつけて成長を支えました。

育樹の作業中とても気になっていたのは、近くから聞こえる開発の音でした。周辺を見渡すと育樹の隣は、メガソーラー設置のため切り開かれていた山と、農耕地やダム建設のため削られ丸裸になった山がありました。生態系がいとも簡単に壊れていく音を聴きながら、川や海を守るため森を育てるための育樹の作業を行うことはなんとも言えない感情となりました。

壊すの簡単で、森を戻すことにはとても時間がかかります。このようなことが日本全国で起こっていることを知りました。CO2削減が急務とされ気候変動対策で再生可能エネルギーが進められてますが、方法次第では環境を破壊しているという現実を突きつけられたと思います。

最後に

3日間で海川山を体験したことにより、ある生態には必ず意味があることを気づかせてもらいました。人間の知覚外にも世界はあり、多様さは目に見えないことが多いからこそ気づかぬ間に蔑ろにしてしまうのだと思います。

フィールドワークを通して、環境を破壊する様々な問題に触れることができました。どれ一つとっても利害が関わる複雑化した人間の問題がありました。諫早湾潮受け堤防の問題は20年以上議論されてきています。長きに渡り尽力されている田中克先生と地元の関係者の方が一つひとつ進めるあり方に向き合い続ける姿勢を教えていただいたように思います。

世代交代が近年起きているなか、改めて議論されることが期待されています。自分に置き換え、森川海という生態系のうえでどのような人間社会をデザインすることができるのかという問いを持ち、研究課題や進路の目的を問い直すきっかけとなりました。

【執筆者 / 坂上萌】

同志社大学文学部在学中。中世エジプトにおける農業と経済を研究。生態系と都市デザインをテーマに、サステナブルファッションの分野で活動。兵庫県在住。

【あいだの探索・実践ラボ】

あいだの探索・実践ラボは、これからの時代のヒトと環境の関係性を二元論を超えて問い直し、再生・共繁栄的な未来に向けてコトを起こしていくための探索・実践型の共同体です。あいだの回復・生成をテーマに、エコロジー×ビジネス×デザインの各領域を横断した学び直しと、各地でパートナーと展開するフィールド体験を通じ、理論・身体実感・風土に根ざしたプロジェクト・事業を起こしていくための運動体を目指しています。

詳細・メンバシップ登録はこちら:https://aida-lab.ecologicalmemes.me

【一般社団法人 Ecological Memesについて】

エコロジーや生態系を切り口に様々な学際領域を横断する探究者・実践者が群れていく共異体として活動。人が他の生命や地球環境と共に繁栄していくリジェネレーションの時代に向け、個人の生き方やビジネスの在り方、社会実装の方法論を探索しています。

https://www.ecologicalmemes.me/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?