この人たちがいなければ、現在の風景は決定的に無かった。そんな出会いと見えざる存在とのつながりを感じて。【芦生の森・美山町フィールドワーク 体験レポート】

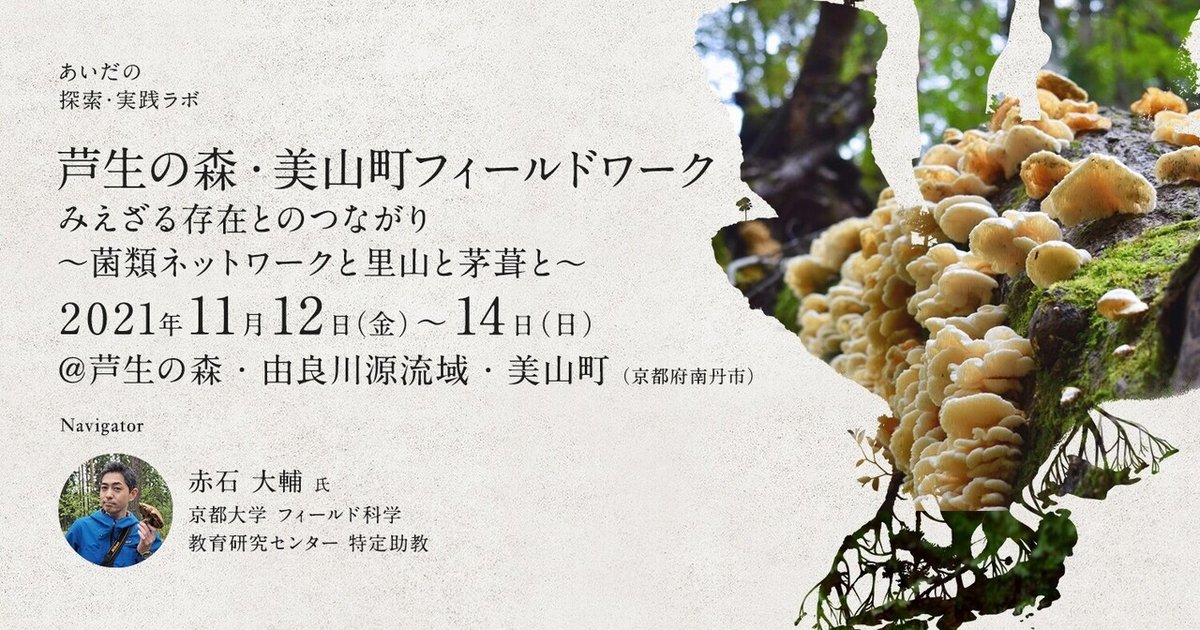

「芦生の森・美山町フィールドワーク :みえざる存在とのつながり -菌類ネットワークと里山と茅葺と-」に参加した瀬川です。今日は私の視点でこのフィールドワークの体験レポートをします。プログラムの内容は坂上さんのこちらの体験レポートも参照ください。

私のストーリー

私はスポーツアパレルメーカーに勤務しつつ、茶の湯とは何かを探求することを最近のテーマとして暮らしています。スポーツと茶のあいだっぽい行為が、『登山で野点を楽しむこと』です。アウトドアウエアに身を包み、山のふもとで湧き水を汲み、数百年前から伝わった型の点前をして、素晴らしい景色に包まれながら茶を飲む。今ここでわたしがおいしいと感じるこの一瞬までに、生態系としても、茶の湯の歴史としても、身にまとうアパレルのサプライチェーンにしてもつながりがあります。

私はこうして見えざる存在の恩恵をうけているけれども、もらうばかりで与える量が少ないんじゃないか。こうした気持ちが参加動機でした。

みえざる存在とのつながり

今回のフィールドワークで「みえざる存在とのつながり」を感じた1つが、芦生の森の杉尾峠から日本海側の海まで見渡せた景色です。

私たちは、落葉のカサカサとした音を踏み、長靴で沢の水をじゃぶじゃぶして峠まで進んできました。

途中、なめこ、くりたけ、さるのこしかけなどのきのこを眺めたり、とちの実を拾って触ったりもしました。

舞鶴まで流れる由良川の源流のひとつをこの足で踏んで、フィナーレとしてこの峠の景色を迎えました。

たまたま、フィールドワークの数日前に『【あいだの生態系研究所 vol.4】水中からのメッセージ:海に潜り続けて陸の人の営みを想う(益田玲爾 氏・田中克 氏・赤石大輔 氏)』も拝聴していました。この芦生の森から舞鶴の海まで由良川で繋がっていることに加え、このイベントに参加していたことで舞鶴の海を始めとする海とのつながりも胸にこみ上げてきました。京都と日本海側とで人々や物品が往来した歴史や今日の自分の道中とも重なって、オーケストラのように、幾重にもみえざる存在とのつながりが感じられたような体験でした。

旅人になること、どこかのローカルの人になること

今回のフィールドワークでは、芦生の森、美山かやぶきの里、宿泊先のご主人たちなど地元の方のお話を聞く機会が随所にありました。それぞれに過去の背景や歴史を遡ると、例えばダム建設を退けたり、自分で土地を開墾したりと『この人たちがいなければ、あのとき選択が違っていたら、現在の姿は決定的に無い』という局面がありました。北陸新幹線の京都延伸のお話を美山の方に伺うと、現在進行形でその局面があることも感じます。

こうしたお話を聞いて、旅人としてお土産品を買って愛を表現し、その愛を自分の家に持ち帰ったり、人に配ったり、京都で聞いたことを話したりしました。

と同時に、今わたしもまさに「この人たちがいなければ、あのとき選択が違っていたら、現在の姿は決定的に無い」という判断にさらされている、ローカルな1人でもあるはずだ、という感情も持ちました。

旅人とどこかのローカルの両方をひとりの中に持ち、そのあいだも行き来していきたいなと思いました。

第1歩としての囲い

芦生の森では、シカ害から草を守るための囲いがありました。ニホンオオカミがいなくなったことや、人がシカを肉や毛皮として利用するために捕獲することが少なくなったり、シカの生存率を下げるリスクであった積雪が減ったことで生存率が高まったこといろんな要因があるようです。個体数が増えたシカは森の地面を覆う下草を食べつくしてしまいました。下草が減り地面がむき出しになると森林改変の始まりなのだそうです。わたしたちが見た「囲い」はこうしたシカ害から下草を守るためのものです。

フィールドワーク参加者の永田さんは「有り得た未来」という表現されていらっしゃいましたが、研究林の総面積に対して比率は少ないこの囲われたスペースから、「有り得た未来」の想像が眼前に広がりました。「ここだけ」や「この時間」かもしれないけど囲って、別の可能性や理想の状態をつくってみる。スポーツや茶といった自分の関心領域とも響き合う実践の姿のような気がしています。

【執筆者 / 瀬川麻里子】

数社を経て、現在はスポーツアパレルメーカー株式会社ゴールドウインの開発部門に勤務。マーケティング職育ちだが、自分のアイデンティティを「茶人」と捉え、企業人としての活動にも「一座建立」の気持ちで向き合う。いろんなものが生かされあっている世界を夢見ている。

【あいだの探索・実践ラボ】

あいだの探索・実践ラボは、これからの時代のヒトと環境の関係性を二元論を超えて問い直し、再生・共繁栄的な未来に向けてコトを起こしていくための探索・実践型の共同体です。あいだの回復・生成をテーマに、エコロジー×ビジネス×デザインの各領域を横断した学び直しと、各地でパートナーと展開するフィールド体験を通じ、理論・身体実感・風土に根ざしたプロジェクト・事業を起こしていくための運動体を目指しています。

詳細・メンバシップ登録はこちら:

https://aida-lab.ecologicalmemes.me

【一般社団法人 Ecological Memesについて】

エコロジーや生態系を切り口に様々な学際領域を横断する探究者・実践者が群れていく共異体として活動。人が他の生命や地球環境と共に繁栄していくリジェネレーションの時代に向け、個人の生き方やビジネスの在り方、社会実装の方法論を探索しています。

https://www.ecologicalmemes.me/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?