イベントレポート Meet Up with 生成AIスタートアップ!! #AWSStarupLoft

2023年12月5日、01Booster×AWS×Stability AI×Fotographer AIの4社共催でミートアップイベントが開催されました。

生成AIスタートアップと大企業の可能性を探るMeetUpイベントとして、目黒の AWS startup loft Tokyo で開催されました。

新たな時代の技術として注目を浴びる「生成 AI」。

その力を活かして革命を起こそうとするスタートアップと、伝統と実績を持つ大企業が一堂に会するMeetUpイベントを開催します!

今回は、

・大企業とのコラボレーションを得意とする老舗アクセラレーターの “01Booster”

・画像生成AIを事業とするスタートアップ “Fotographer AI”

・クラウドサービスでスタートアップを支援する “AWS”

・Stable Diffusion を有する “Stability AI”

の4社で共同開催いたします。

本イベントでは、先進の生成AI技術を持つスタートアップが、その魅力と可能性をダイレクトに大企業の関係者へと発信します。一方、大企業からは資源や市場へのアクセス、持続可能なビジネスモデル構築のノウハウを共有。双方が持つ強みとニーズを照らし合わせ、新しいビジネスの芽を育む共創の場を提供します。

■Fotographer AI株式会社

CEO 鈴木麟太郎 氏

名古屋大学経済学部経営学科卒。大学時代にベトナムのIT企業での勤務やベンチャー数社でWebエンジニアとしてSaaSを開発に従事した後、在学中にNectAI株式会社を起業。

■Stability AI Japan株式会社

Business Development Manager 中山千春さん

■アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

スタートアップ事業本部 事業開発部 シニアマネージャー 森田仁志 氏

大学在学中にスタートアップを起業。数年で事業を売却後、その後は国内外のITテクノロジー企業やスタートアップ企業で営業、事業開発などを経験。現在はAWS スタートアップ事業本部 事業開発部にてスタートアップのビジネス支援など担当。

トークセッション

モデレーターは株式会社ゼロワンブースター、スタートアップエコシステムデザイン部ゼネラルマネージャー石田雄彦氏。

大学卒業後、ソニー・ミュージックエンタテインメントに新卒入社。SMEレコーズにてWebを中心に、さまざまなアーティストの宣伝に従事。その後、フォッグ株式会社に創業メンバーとして参画。ボードメンバーとして新規事業の立ち上げや採用広報の管轄などを担当し、5名→50名弱の組織拡大に貢献。その後、電子チケット発券サービスを提供するベンチャーplayground株式会社に入社し、組織作り、組織開発、新規事業などに携わった後、2021年10月から01Boosterに参画。起業家支援やアクセラレートプログラムの運営支援を行う。

生成系AIの登場をどう見てますか?

鈴木麟太郎:最近、たまたまアダムスミスの「国富論」を読まなきゃいけない事があって…。あの時代、こういうように人手でこう頑張ってたものを、機械にして「人が機械に変えられて仕事なくなるんじゃないか」みたいな議論もありながら、いや違うよと。「機械を入れることによって、市場全体を拡大して、さらに、そこからできることを広げていくんだ」っていう発想で。結局、最終的に今、皆さんの機械工場で機械を使ってないことはないじゃないですか。本当に市場を変える可能性があるサービスだと思っているので。僕個人の考えとしては、「分かんないことがある」、「ちょっと危ないかもしれない」、「経験しなきゃいけないことがある」と思っても入れていくべきで入れないかと。どんどん遅れていくよっていうぐらいのものなのかなっていう感じで捉えてますし、大手の方にもすごくお伝えさせていただきたいと思っています。

石田雄彦:じゃあ一方で、グローバルっていう視点でですね千春さん、どう見られるんですか?この状況。

中山千春:現職「Stability AI」でもグローバルから日本に進出した会社に関わってますし、前職「Stripe」でも同様だったんですけど、今回は非常に大きく違うなと思っているのは、Stripeが本国でサービスローンチをしたとき、日本に来るまでって非常に結構時間のまギャップがあるんですね。数年経ってやっと日本にきました。技術そのものの成熟度というのもありますし、その他はフィンテックに関して言うと、マーケットのレギレーションであったりだとか、いろんな軸があるんです。あれだけ話題になったフィンテックですら、実は欧米での発達から日本へのローンチが結構大きく、時間の逆行がありました。

でも今回、生成AIについて言うと、ちょっと私たちStability AI は生成AIのきっかけを作った会社だという風には自負していまして、2022年8月にStable Diffusionが出た時、非常に皆さんフォーメイティングのタイミングだったり、その後、数か月してOpenAIさんっていう形だったんですが、この技術の波っていうのが「ほぼ同時・全世界で波及的に起こった」っていうのは、かなり今までのテクノロジーの中でも違う形で進んでるんじゃないかなと。とはいえ、今ちょっと見る限りだと、企業内での導入のスピード展開度という意味だと、欧米と日本でだいぶ差がついてきている。スタートと今、現状同じ時間を得ているはずなのに、この差は?っていうところはちょっとグローバルで、両方とも見える立場で言うと、色々と考えないといけないなと思っているところがあります。

弊社(Stability AI)はまだ三百人はいないような会社の中で唯一、日本があのビジネスから開発まで、全ての機能を持った単独オフィスなのですね。CEOのEmadが個人的に日本のポップカルチャーがとっても好きっていう、そういうような背景もあって、非常に重要なマーケットと思ってます。

あとはもともとStabilityAI自体が画像生成なので、画像っていうクリエイティブコンテンツの観点からすると、日本はもう外せないなというのが戦略ですね。

生成系AIの導入障壁とは?

――石田さん、エンタープライズの方と会話をいただく中で、そういうなんか具体的なですね。こういう壁があるなって、って話はありますか?

石田:そうですね。あのいくつかあると思っていて。先ほどお話ししたようなセキュリティ面での不安みたいなところもあったりとか、人材がいないとかっていうところはあるかなと思っています。ある調査で「会社で導入を検討していますか?」みたいなところで、大きな会社にアンケート取ったと。そしたら「三十何パーセントが現場は乗り気なんだけど、経営者が」というパターンと、逆に「経営者がノリノリなんだけど、現場が渋い」っていうのも同じパーセントなんですよ。大体三十数パーセントで、もう社内でなんかもうガチャガチャになってなってて。結局社内コンセンサスが取れないっていうところがあるなというところが、じゃ誰か意思決定するんだっけっていうのが見えてないっていうのは、結構大企業内では参入障壁になっちゃうのかなという風には思います。

――そうですよね。おそらくそのCXOレベルの方とかニュースだったり、様々なメディアでま、名前は聞いてですね。そのトップからトップダウンを大きくしていくんですよね。で、実際に現場は現場で課題があって、それを解決するためにま成績があるっていう。多分そのせめぎ合いという形ですよね。じゃあ実際にそのボトムアップからの営業を多分されてると思うんですけど。ま、もちろんトップダウンもあると思うんですけど、リン太郎さんから見て実際どうですか?

鈴木:大きく三つで一つが期待値調整。LLMとかわかりやすいんですけど、割と「何でもやってくれる魔法の道具」みたいな形なんですけど、意外と間違いも言うし、なんか期待値に沿ってくれないこともあるし、最近でいくとなんか褒めたら伸びるし、伸びないしみたいな色々あるんで。ま、そこの期待値が現場と離れてる。で、二つ目が著作権の問題で画像生成生なんですけど。著作権大丈夫か?っていうご質問とか。連日ニュースとかにもなっているので。あと、もう一個、セキュリティの問題。まただここはあの丁寧に説明をすると大抵、全然オッケーな、今までのITやSaaSとかと変わらないので。そこは基本的に問題ないかなと思うんですけど、基本的にはこの三つが障壁になるかなというところです。

――実際の商談の中で、これは大変だったなみたいなのってありますか?

基本的にその著作権に関してとか、あの人だと肖像権とかに関して、社内のルールが整ってないっていうのが大きい会社ほどあって、そんなに大きくない会社だと「もうやってみようかみたいな」になるんですけど、大きい会社だと慎重におかないといけないっていうので、今まだ色々お話しさせていただいてる中で、やっぱり社内ルールが整ってないので「ちょっと待ってくださいで」あったりとか、「そこの説明をちょっと詳しくしてください」みたいなのは非常に多く起こっています。

――ではさきほど「差がある」という千春さん。

中山:私たちもグローバルでも、多く使っていただこうというような活動をしている。圧倒的にやはり大きな違いとして、生成されたコンテンツに対してのいくつかの軸で、生成AI関して言うと、著作権の懸念があるわけですけども、精神的なバリアがですね、おそらく日本企業は非常に高い。海外の場合はフェアユースっていうような、公共の目的であれば、広くその使えるというのは、全く日本にはちょっとない概念があるところもあるので、そういった措置の違いもあるのかなと思いますけど、そのあたりが大企業の方での利用を妨げているかなと。で、セキュリティのところは、まさに言っていただいた通りですけども、そのあたりは本当オープンモデルでどこにも置けますよというようなところとか。

もう一つ、ちょっとこの辺りが非常に私ユニークだなと思っているのは、クリエイターとかエンタメコンテンツの皆さん、いらっしゃらないかもしれないんですけど、日本独自の「作家の神聖性」、作ることにその人の手がかかっていることに価値があるんだとか、そこに「人がいないことによって、一切のコンテンツとしての価値を得ない」っていうようなことをおっしゃられる方たちがいて、ここら辺はかなりそのクリエイター文化の発達の違いだなと思うんですけれども、生成AIだからこそ起こるこう衝撃というか、興味深いとは思いつつ、ちょっとこれに対しての回答がなかなか難しいな……と思うんですよね。

――そこは逆に、グローバルではあまり気にならない?

気にならないんですよね。その作家の神聖性にクリエイターさんが関わってることで、コンテンツのものに価値が発生してくるんですっていうところが、物によってはあるんですけど、日本の方がより強いなと。

――実際にそれはもう商談の中に壁として出てくる?

実際、そうですね。要するに作られる事業者さん側は、その労働力も今どんどん減っているので、どんどんどんどんそのアウトソースとしているようなものも増えているわけですよね。それが国内で作れるようになれば、またいろんな意味で変わってくるんだけれど、消費者の方の気持ちを考えると「そこをじゃあ生成AIに変えてしまっていいのだろうか?」みたいな議論は、ちょっと時間がかかるんですよね。この辺りは。

――時間が解決する……。その間に、我々の生活の中でもっと身近になるっていうところがキーワードになるのかなと思います。ありがとうございます。

大企業、まず最初に何を?

――最後にですね、このご質問。いろんな立場で色んな業種業界の方がいらっしゃると思うんですけども、スタートアップ、グローバル、大企業っていう目線でですね、「最初の一歩何をすれば、今後導入に繋がるのか?」というところを最後お伺いできたらなと思います。

中山:はい、Jerry(StabilityAI日本代表)と話をしてみたんですが。やはり「触っていただく」っていうことかなと思ってます。本当にまず、その気軽にさわれるChatGPTとかをプライベートで触ってみるでもいいと思うんですけども、それが現場レベルの方だけではなくて、役職からトップから含めて。麟太郎さんも先ほど言いましたが「魔法のツールのように見えて、実はできることできないことがかなりある」ので、そこをまず体感していただいた上で、自分たちの事業上の上での課題にまどう当てられるか?っていうことを考えるっていう流れがまず大事なのかなという風に思います。

――ありがとうございます。じゃあ、麟太郎さんから見ていかがでしょう?

鈴木:我々まだ頑張ってる途中なんですけれども、もう一番は彼らが、その導入側が価値を感じられるぐらい素晴らしいプロダクトを作るっていうところ。それはもう必須なので、そこにフォーカスしていくっていうのが、歴史的に見てテクノロジー。もともとインターネットすらよくわからないものだったんですけど、皆さん頑張っていいプロダクトを作って来たわけで。我々もここを頑張っていきたいなと思っております。

――はい。是非一緒にですね、よろしくお願いします。じゃあ最後に石田さん。

はい、そうですね。大企業の方々がよくこういう課題を解決したいんだけど「こういうことができるスタートアップいないか」っていう相談をよく受けて、その都度「こういうスタートアップがおりますよ」みたいなところをお伝えさせていただくんですが「こういう解決したいのはこの方法」って言われて、こう決めつけからスタートする大企業の方も非常に多くてですね。ただ、あの生成AIって非常に便利なものですし、扱いも難しいものだという風に思っています。そういう仲介のためにも僕らみたいな会社があったりとか。そういうスタートアップで非常に柔軟に会話を聞いてくれるスタートアップの方とかStabilityAIさんとかいらっしゃるので、「なんか分かんなかったら」とか、「ちょっと気になったから」とか、まずなんか接点を持っているっていうのが、第一歩なんじゃないかなと思っているので、恐れず怖がらず、どんどん接点を持っていっていただけたらいいかなと思います。

――ありがとうございます。そうですね。まずは多分今まで皆さん一年半前、二年半前に、こういうサービス多分そんななかったんですよね。それが急激にこう目に見えて便利だとみんなが言える形になってます。なので是非「まず触ってみる」っていうところが一つポイントなのかなと。三人の通りだったですね。トークセッションを終了させていただければと思っております。

■ピッチセッション

■株式会社Algomatic

取締役CTO 南里勇気 氏 株式会社FiNCに創業初期から参画し、多岐に渡る事業にソフトウェアエンジニア/エンジニアリングマネージャーとして携わる。2020年6月にBison Holdingsを創業し、多数の企業向けにソリューション開発事業を展開。また、フードテック企業で取締役CTOとして、飲食店向けのSaaSソリューション開発を経験。東京大学の田中謙司研究室にて学術専門職員としても従事。

以下、ここでしか公開されないスライドのため割愛させていただきます。

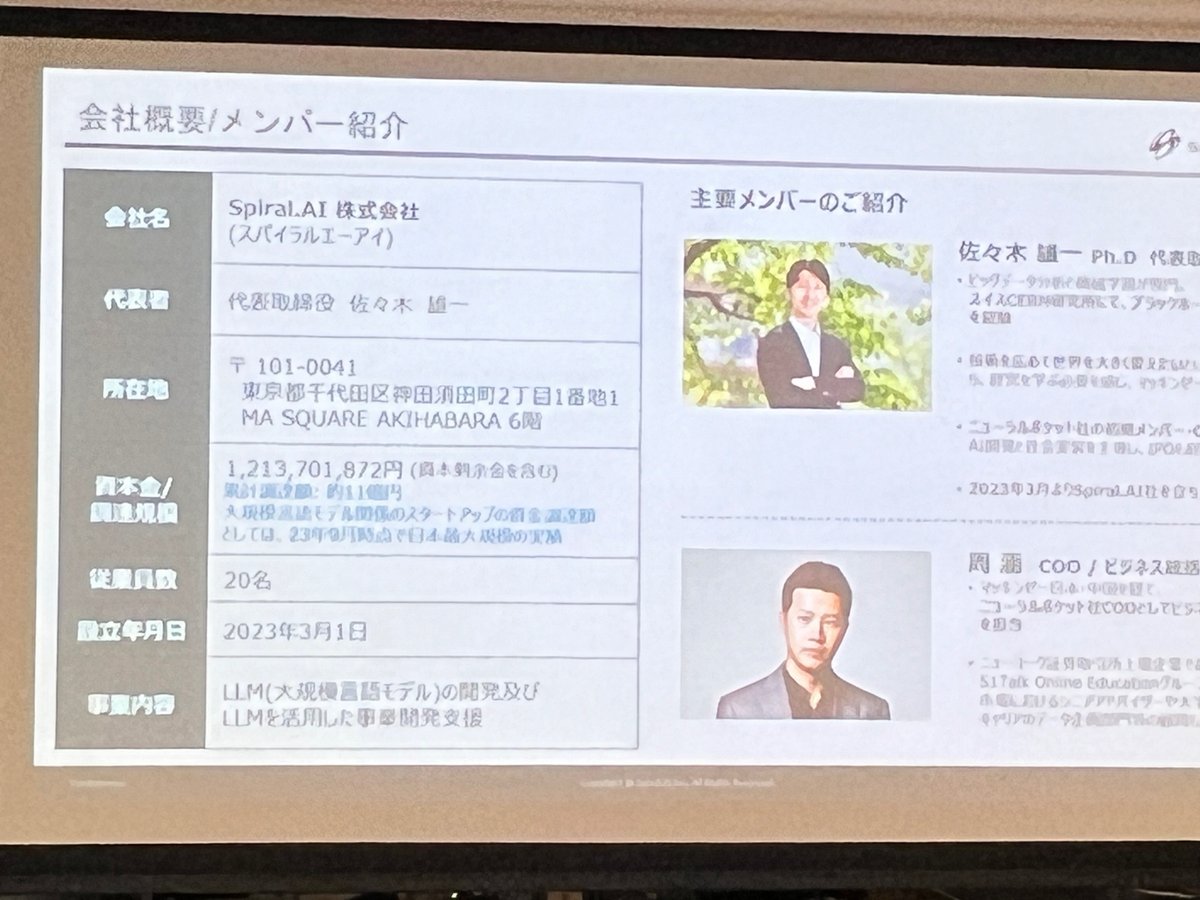

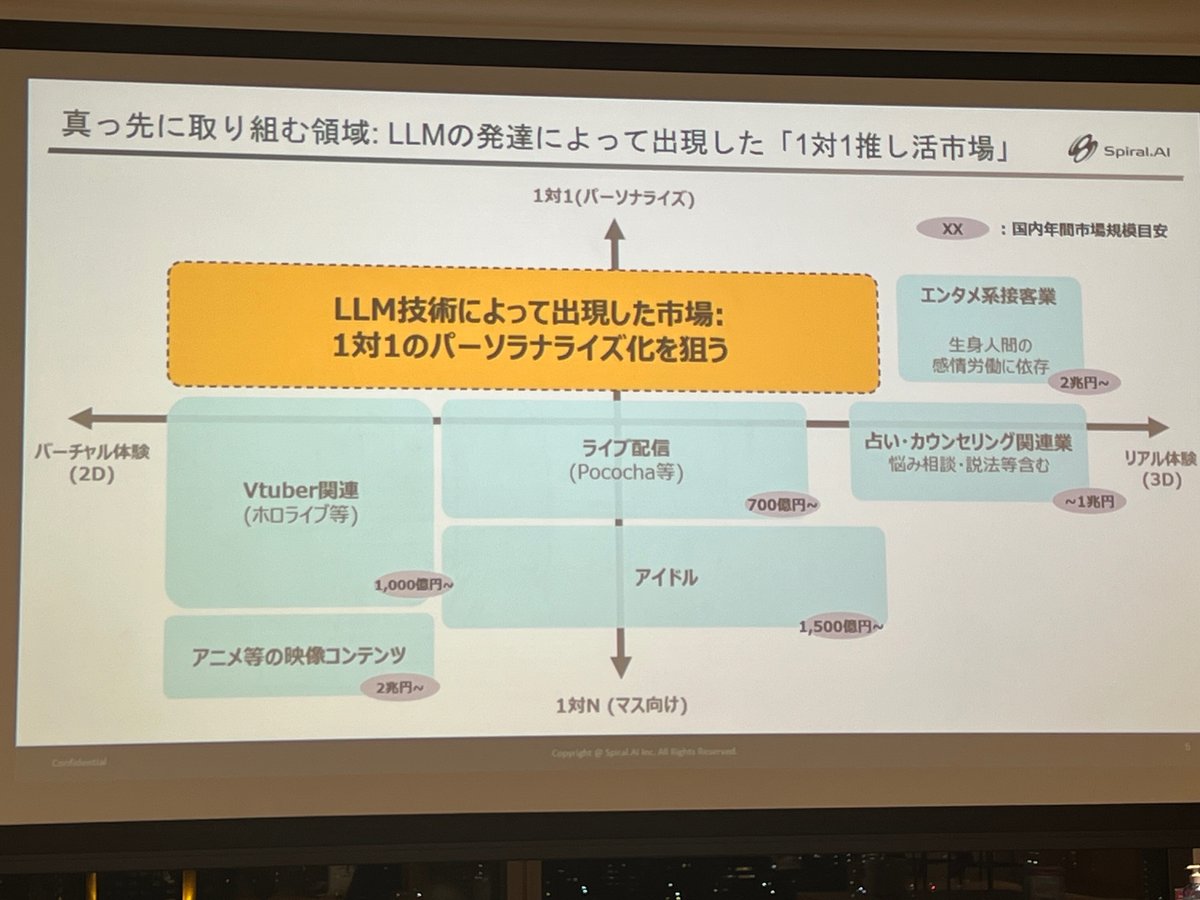

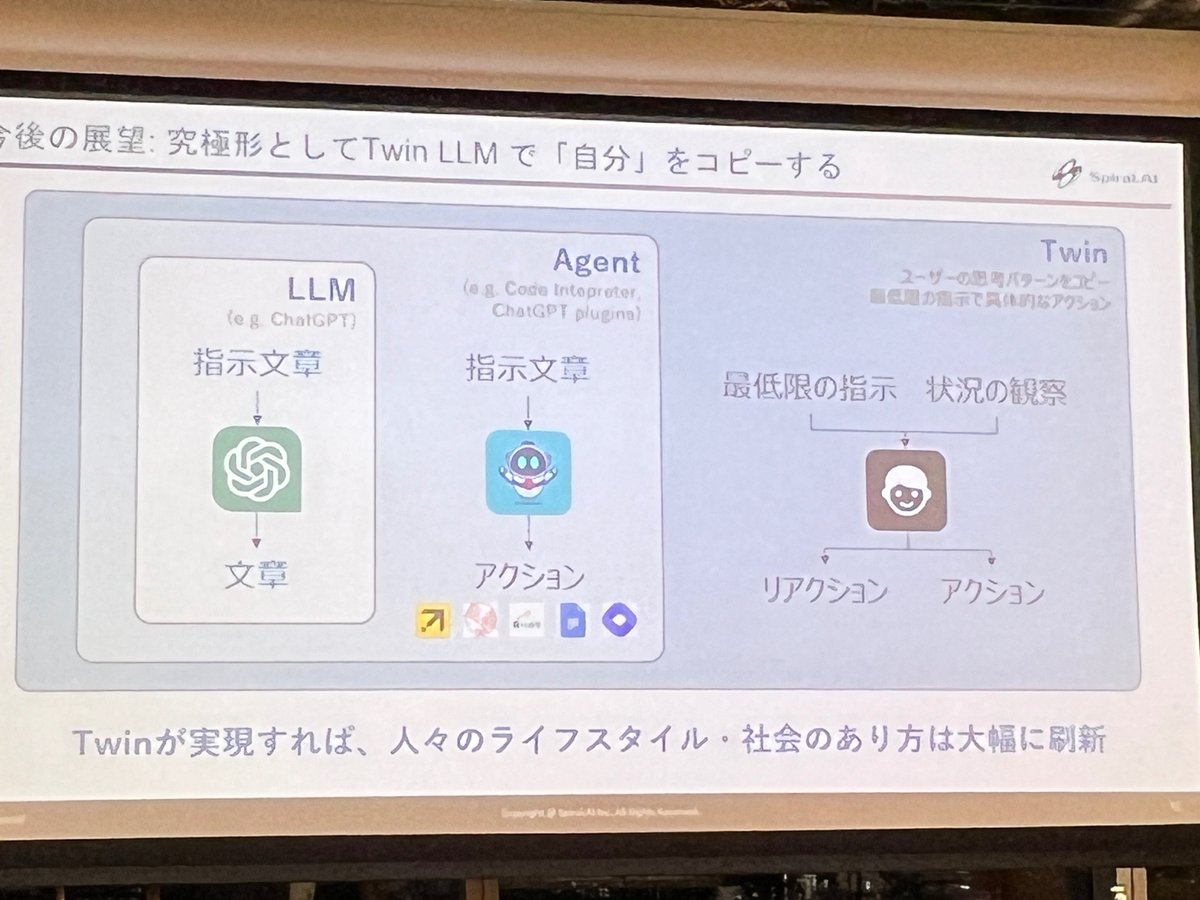

■Spiral.AI株式会社

事業開発部セールスマネージャー 齋藤正樹 氏大学卒業後→toB向けのセールス活動やセミナー講師を中心に日々活動。前職ではコンサルティング営業としてRPAによる業務効率化を推進。今後は生成AI・LLMが世の中を大きく変えていくと確信しSpiral.AIにジョイン。現在はFS~CSをメインに担当。

■ストックマーク株式会社

CMO田中 和生 信州大学経営大学院在学時に起業し、宇宙開発の裾野を広げる事業を推進。卒業後、株式会社日本能率協会コンサルティングにて、自動車、素材・化学、総合電機などの製造業を中心に、中期経営計画の策定および新規事業創造に10年間従事。その後、VALUENEX株式会社にて、事業開発責任者として他社とのコラボレーションによる同社の新規事業開拓、新規事業立案や開発テーマ策定、日経BP等への記事提供や各種講演によるマーケティング活動を幅広く推進。2020年、ストックマークのAstrategyのPMMとして入社し、Astrategyのグロースを牽引。その後、プロダクトオーナー、執行役員を歴任し現在に至る

■rinna株式会社

リサーチマネージャー 沢田 慶2018年、名古屋工業大学大学院博士課程修了。同年、Microsoft Development株式会社にResearch SDEとして入社。所属チームがMicrosoftからスピンアウトしたことに伴い、2020年よりrinna株式会社リサーチ・データマネージャーに就任。機械学習に基づく対話・音声合成・画像生成に関する研究開発に従事。

交流会

応援してくださる皆様へ!💖 いただいたサポートは、より良いコンテンツ制作、ライターさんの謝礼に役立てさせていただきます!