【長編小説】 抑留者 3

事が起こったのは、その年の夏だった。

毎日午前十一時きっかりに届く郵便を受け取った時絵が、不審そうな顔で尚文の部屋に入ってきた。ほかの郵便物と分けた葉書を一枚手に持って、首をかしげながら裏の文面を凝視している。

「これ、じいちゃん宛てみたいなんやけど。何やろうか?」

訝しそうに、葉書を差し出した。

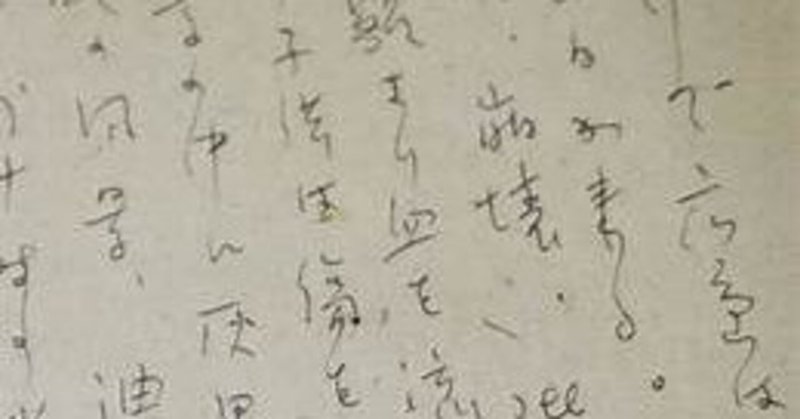

受け取って見てみると、なるほど宛名には、広瀬徳次郎様と祖父の名前が書かれていた。差し出し人は、山本不二男とある。住所は島根県だった。裏返すと、震える筆文字で、まるで感情が溢れ出たような文言が葉書いっぱいに書き連ねてあった。封書であれば、わざわざ開いて読むようなことはしないが、葉書なのでどうしても目に入ってしまう。びっしりと書き込まれた文字を、つい目で追った。

それはどうやら昔を懐かしむ、かつての友に当てた数々の思いを綴ったもののようだった。

その読みづらい筆文字を判読しかね、気味が悪いとさえ感じている様子の時絵は、その葉書をとりあえず祖父に届けるようにと言って、母屋に戻っていってしまった。時絵が去ると、尚文は改めてその葉書に目を落とした。

拝啓 三六八連隊の仲間の中で、唯一ご存命の方がいるということを聞き知り、思わず筆を執りました。突然の連絡に、さぞ驚かれていることと存じます。ですが、私とて今年で九十五の齢を迎え、日々亡き友たちのもとへ参じることの叶う時が近づくのを感じ、感無量の思いを抑えきれずにおりますことをお察し下さい。

シベリアでの長き年月を、今も瞼の裏にありありと思い出します。そしてあの頃そばで励まし合い、供に奮闘した仲間のことを、偲ばずにはおられないのです。今もって現世に永らえているという朋輩が健やかに暮らされますよう、あの遠隔地に比べれば今や間近に感じられる日本国内から、強く念じておる次第であります。取り急ぎ、自身の健在なることをお知らせいたしたく、ご連絡差し上げました。どうかご無事で。

敬具

文中の、〝シベリア〟という文字が、尚文の注意を引いた。確か祖父は終戦間際に徴兵され、終戦後ソ連軍に捕縛されて、シベリア送りになっていたと聞いたことがあった。帰国してから生まれた父親にも、妻である祖母にさえも、シベリアでの出来事を祖父が話すことはなかったので、もちろん孫である鉄雄や尚文がその話を耳にしたことはない。浦に戻ってきて漁師に復帰した祖父は、その後何ごともなかったかのように、かの地でのことは誰にも語らなかったと聞いている。もっとも当時、シベリア帰りの元兵隊は〝アカ〟――つまり共産主義の思想に洗脳されているという噂があったらしく、平穏に暮らそうと思えば、ソ連やシベリアといった一言を口にするのもはばかられるといった風潮もあったのは事実だ。尚文は母親からそう聞かされたことがあった。

ともかく、そういうわけで、自分の過去について口を閉ざした祖父が望んだかのように、シベリアはおろか、戦争そのものさえ、浦の人々の記憶からは薄れていった。ましてや戦後七十六年を数える今日では、なおさらのことだった。

けれど今日、突然〝シベリア〟という文言の入った葉書が祖父のところに舞い込んできた。はじめ尚文はその葉書を祖父に見せるべきかどうか迷った。封印したがっていた記憶が甦るような材料を、明日あさって百歳を迎えようかという年齢にさしかかった祖父の目の前に突きつけていいものだろうか。それをきっかけに、超高齢者である祖父の、精神的、肉体的な崩壊を招くことになりはしまいか。

だが、と尚文は考えた。これがどんな影響を与えるにせよ、百年近い歳月を生き抜いてきた人間が、同じだけの時間を生きてきた人間に向けて寄せた言葉なのだ。しかもそれは、若いころに二人がともに過ごした、過酷であったには違いないがそれだけに忘れ難いであろう記憶に直結している。葉書の主も、祖父の存命を知って思わず筆を執ったとまで書いている。祖父も相手が生きていることを知れば、嬉しいのではないか。

互いの年齢から察するに、おそらく互いに訪問しあって再会するなどということは難しいだろう。向こう側の健康状態も、この葉書だけではわからない。とするとこの葉書自体が、生きているあいだ一度限りの接触ということになる可能性もある。自分には、祖父の長い年月を隔てた旧友との邂逅を阻む権利はないという結論に達し、尚文は祖父の庵へ葉書を持っていった。

渡された葉書を見たとき、祖父は真っ先に怪訝な顔をした。この年齢になって、いまさら誰かから郵便を受け取るとは夢にも思っていなかったようだ。

「島根の人やって」

両の目を極限まで細めて、差出人の名前を凝視している祖父に、助け舟を出してやる。母屋に祖母が使っていた老眼鏡があったのを思い出して、取ってきてやろうと思った。視力の減退した祖父はもう本や新聞など、活字を読むこともなくなっていたので、そういった小道具類はこの小屋にはひとつもなかった。

母屋に取って返し、老眼鏡を持って戻ってくると、祖父は葉書を片手に涙を流していた。どうやら何とか努力をした結果、文面を読むことができたらしい。

「書いてあることが読めたん?」

ぎょっとして、恐る恐る聞いてみた。祖父は手の甲で涙を拭いながら、大きくうなづいた。

「俺ののう、兵隊のときに一緒やった仲間よ」

鼻水をすすりながらそう言う祖父の肩は、嗚咽と共に震えていた。これまでにそんな祖父の姿を見たことがなかった尚文は、狼狽した。背が高く大柄なため、老齢になっても頑健に見えていた祖父の体が、急に頼りなく萎んでしまったような気がした。

「生きちょったんか。まだ生きちょる奴がおったんか」

ひとりつぶやきながら、祖父は嗚咽を続ける。祖母の老眼鏡を差し出した手を引っ込めることもできないほど、尚文は戸惑っていた。祖父は、葉書を何度も裏返しながら、差出人と文面とを代わる代わる眺めている。

「あの、じいちゃんは、シベリアに行っちょったんやろう? ……で、そのときも一緒やった人なんやろ?」

ともかく何か言葉をかけなければと思い、おろおろしながらそう口にした。それによって葉書を盗み読みしたことがばれてしまうわけだが、そんなことに気づく余裕さえいまの祖父にはないようであった。

「そうよ。それもこいつは、予備訓練のときからずっと一緒やった奴よ」

祖父の目は、喜びに爛々と光り始めた。若く活力に満ちていたころの記憶が蘇り、そのなかに入り込んでいるようだった。それはまったく、これまでに一度も見たことのない祖父の顔だった。やはり葉書を見せることにしてよかった、と尚文は思った。

だが、そのうち祖父の表情は、だんだん暗いものになっていった。尚文の見ている前で、祖父は頭を垂れ、背を丸くし、そのうち一点を見つめてまったく動かなくなった。

「じいちゃん、大丈夫か?」

声をかけるが、いつものように、手の甲を外側に振るって蠅か何かを払うような仕草をする。それは祖父が他者を拒絶することを表す動作だった。そうなると、頑固さが前面に出てきて、誰の言にも耳を貸そうとしなくなる。過去の数々の経験から、尚文はそれを知っていた。体に支障を来さなければいいが、と心配になったが、こうなってしまってはもう手のつけようがない。

「晩メシのときに、また来るわ」

尚文はそう言い残して、祖父の様子をうかがいながら、小屋を出ていった。

母屋の玄関に回ると、高浜岸の防波堤の上で、鉄雄が海を見ながら煙草を吸っていた。

子どもによくないという理由で、時絵が家のなかでは決して煙草を吸うことを許さないので、ニコチンが欲しくなると鉄雄は決まって外に出ていって防波堤の上に腰掛けるのだった。

「おう。今日は早えな」

声をかけると、ゆっくりと振り向いて顎をしゃくった。昼前の時間に鉄雄が家にいるのは珍しい。尚文も県道を渡って、防波堤に飛び乗り、鉄雄の隣に座った。

「沖に出たら、時化ちょっての」

砂の上に煙草の灰を落としながら、鉄雄は言った。

「そうか」

「小田さんが、今日は漁ができるって言うたんやけどの。まあ、仕方がねえわ」

小田さんというのは、戸井田水産における鉄雄たちと同船の先輩で、潮や風を読むのに長けた古老のひとりである。その小田さんでさえ、風を読み誤って、船を出したものの漁ができずに引き返してこなければならないという日もある。

「明日はまた、大漁になるかもしれんし」

この世の一切のことに執着がないように見える鉄雄は、沖を見つめながら飄々と言ってのけた。漁の成果がなければ燃料は無駄になるし、当然給料にも影響するわけだが、「今日は今日、明日は明日」と、呑気に構えている。大海が相手では、人間がどう頑張ったって叶うわけはない、ととっくに悟っているのだ。

「ちょうどよかった。今日、じいちゃんに葉書が来てな」

尚文は島根から来た葉書のことを、鉄雄に話した。それを聞くと、鉄雄はちょっと眉根に皺を寄せて考え込む様子を見せた。

「どげな様子やったか」

素っ気ないそぶりをしながらも、そう言った鉄雄の声には、案ずるような響きがあった。尚文は、祖父が葉書を読んだあとの反応を兄に伝えた。

「シベリアちゅうとこは、だいぶきちかったらしいけえのう……」

兄にしては心の入った言葉だった。珍しく物事に関心を示す兄に、尚文は何か緊迫したものを感じた。

「じいちゃんから何か聞いたことがある?」

尚文は引き込まれて質問した。

「いいや」

兄は言った。

「ただ、ばあちゃんが生きちょったときに、一回だけシベリア絡みの話は聞かせてもらった。でもそれはじいちゃんが復員船で帰ってきたときのことだけでな。婚約しちょったばあちゃんは、じいちゃんの親と舞鶴まで迎えに行ったそうよ」

「へえ」

「ただ、『ものすごーく痩せちょった』って。それだけやった」

「……」

二人は黙り込んだ。尚文は、鉄雄に煙草をくれと言った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?