フリゲートってどんなフネ

この質問は海軍クラスタがもっとも答えに困る質問のひとつでしょう。ウィキペディアの冒頭の説明を見た時は思わず笑ってしまいました。過去の話はぜんぶ置いて「今はね」と単純化してしまうこともできなくはありませんが、しかしそれもそれほど昔からのことではないのです(世代にもよるでしょうが)。

なおこちらの記事とすこし内容がかぶります。あらかじめご了承ください。

艦種類別と等級制

旧日本海軍では艦艇類別標準というものを定めて、すべての艦艇をそのいずれかに指定していた。例えば大和は戦艦、最上は二等巡洋艦、瑞穂は水上機母艦といった具合である。ところがどういう艦艇がどこに類別されるかという定義は実は何もない(等級の定義はある)。なんとなくコンセンサスで決まっていくのである(予算請求時の説明と整合させる必要はあるが)。これは海上自衛隊でも米海軍でも同じことだ。

帆船時代にはもっとシンプルな等級制 rating system がとられていた。これは乗員数とか搭載砲数とかの基準で一等艦から六等艦まで等級付けしたもので、明快な分類に見える。ところが時代が進むにつれ、この等級に分類された艦にある種の任務が紐づけられるようになり、今度は逆にその任務を主眼として建造された艦がその等級に分類されるようになる。等級と任務にねじれが生じた時に等級の方を任務に合わせるという本末転倒が起きていた。

帆船時代のフリゲート

帆船時代のフリゲート frigate は戦列艦 ship-of-the-line のひとつ下のカテゴリーになる。具体的には単一の砲甲板をもち三本マストの大型艦ということになる。後世の巡洋艦のイメージに近い。戦列艦は海戦において戦列を組んで敵の戦列と砲撃をぶつけ合うのが役割だから、集団行動が原則となる。それに対してフリゲートは単独行動をする機会が多い。植民地の警備や商船の護衛、敵商船の襲撃や敵地の偵察、命令や情報の伝達など。戦列艦同士が砲火を交えているあいだ、フリゲートは非戦側に位置して指揮官の命令を他艦に伝達する役割を果たした。

19世紀半ばごろのフリゲートは四等ないし五等艦に分類されていたようだ(既述の通り明確な定義はない)。六等艦はコルベット corvette と呼ばれ、ここまでが軍艦扱いである。これ以下はスループ sloop と呼ばれて等外艦 unrated になる。余談だがイギリス軍艦の艦名の頭につく HMS は His/Her Majesty’s Ship の略だが、スループに限ってはこれが His/Her Majesty’s Sloop になる。等外艦で軍艦扱いされなかった名残だろう。

しかし19世紀も半ばを過ぎて軍艦の多くが鉄製になり装甲を備えるようになると木造帆船を前提にした等級制は機能しなくなる。1861年に就役した装甲艦ウォーリア HMS Warrior は一等艦に分類される既存の木造戦列艦の三倍の大きさだったにもかかわらず単層の砲甲板だったというだけでフリゲートと呼ばれてしまう。装甲に対抗するために少数の強力な砲を搭載するようになり、搭載砲数を基準とした等級制は実態に合わなくなった。イギリスでは木造軍艦が姿を消していくのに従って等級制は使われなくなり19世紀末に正式に廃止された。実は日本海軍も当初イギリス海軍にならって等級制を採用していたが装甲艦は例外的に一等艦とするなどすでに実態と乖離が生じており定着しないまま廃止された。

19世紀末にはフリゲートは巡洋艦に置き換わった。コルベットやスループも砲艦や通報艦といった新しい艦種に置き換えられるようになり1910年代にはこうした艦種名は使われなくなる。

第一次大戦とスループの復活

第一次世界大戦が起きた時、まずイギリス海軍が直面したのは機雷の脅威だった。この戦争でイギリスが最初に失なった大型艦は機雷に触れた巡洋艦である。機雷を掃海するためにトロール漁船を動員するのと同時にイギリス海軍は自前の掃海艇の整備も始める。急速建造を何より重視した海軍はこれまで軍艦の建造経験のない造船所でも建造できるよう商船構造を採用した。第一陣は1915年の初めに発注され、5月から9月までに就役した。この新しい艦種をなんと呼べばいいだろう。海軍ではすでに使われなくなっていた艦種であるスループと呼ぶことにした。こうしてスループが復活する。

スループは建造が容易で量産が効いた。艦名として花の名前を命名されたフラワー級スループは大戦中に100隻以上が建造された。大戦半ば以降、ドイツ潜水艦の脅威が増すと多くが対潜水艦戦闘に転用されるようになる。もともと商船構造でありスループの外観は一見商船そのものだった。後期艦は商船改造のQシップ(非武装商船と思わせて潜水艦をおびき出した)と同じ効果を狙って兵装を隠して装備した。スループのなかには戦後本当に商船として使われた艦もある。

本艦は前期型で掃海を目的として建造されのち対潜目的に転用された。

第一次大戦の結果スループは対潜艦艇を指すようになった。大戦が終わってしばらく経ち、海軍軍縮が始まって主力艦の建造が停止されて余裕が生まれたイギリス海軍では本格的な対潜艦艇を計画する。それは当然のようにスループと呼ばれた。出来上がったスループは性能的にはある程度満足できるものだったが、どこからどう見ても立派な「軍艦」だった。スループは第二次大戦中までコンスタントに整備されたが戦時に十分な数を整備するまでにはいたらなかった。

第二次大戦とコルベットの復活

第二次大戦は第一次大戦とは異なり最初から無制限潜水艦戦として始まった。当時イギリス海軍が対潜艦艇として考えていたのはスループだったが、スループはあまりに軍艦になり過ぎていて戦時に急速建造するには向かないものになってしまっていた。

イギリス海軍はトロール漁船や捕鯨船を多数徴用したうえで掃海艇、監視艇、そして対潜哨戒に改造して使用していた。しかし徴用も無制限にできるわけではない。そこで海軍では捕鯨船をモデルにして対潜艦艇を計画することにした。軍艦は建造できなくても捕鯨船なら慣れているという民間造船所は多い。捕鯨船に使用されているレシプロ機関の供給にも余裕があった。スループに使用されているタービン機関は高速が必要な艦艇に供給するので手一杯だった。

第一次大戦のスループと同じく花の名前を与えられたこれらの艦艇は、今ではすっかり軍艦になってしまっていたスループとは別物だった。そこで選ばれたのはコルベットという呼び名である。もともとコルベットはスループよりも大きな艦をさす呼び名だったはずなのだが、今度はスループよりも小さな艦を呼ぶことになってしまった。しかしもはや誰もそんなことは気にしていなかったのだろう。

フリゲートの復活

フラワー級コルベットは戦争前半期に量産されて主に近海部での船団護衛や対潜哨戒に活躍した。しかし量産性を最優先した結果、性能的に見劣りするのは否めなかった。特に問題になったのは航続力の不足である。ドイツ潜水艦は大型化しており大西洋の中央部にまで進出した。陸上からの哨戒機が届かず、フラワー級コルベットが行動できない大西洋中央部は護衛の空白地帯となった。

そこで商船構造、レシプロ機関の採用という基本はそのままに船体を大型化して燃料搭載量を増やし航続力を倍増させた新たな対潜艦艇が計画された。川の名前を与えられたこのリバー級は今度はフリゲートと呼ばれた。もはやフリゲートしか使える名前は残っていなかったのである。戦争中盤以降のイギリス対潜艦艇の主力となった。

イギリスはこのフリゲートに自信をもっていたらしく、新たに参戦したアメリカにサンプルとして2隻を提供してアメリカ自身による建造を促した。受け取ったアメリカはとりあえず100隻(!)を計画して96隻を完成させたがあまり気に入らなかったようで、自分自身の手で自分が気に入る対潜艦艇を計画して量産する。アメリカ人はこれらの艦をいかにもアメリカらしい無味乾燥な「護衛駆逐艦 Destroyer escort (DE)」と呼んだ。

戦後ヨーロッパのフリゲート

第二次大戦の戦訓は潜水艦こそが海軍の最大の脅威であるというものだった。駆逐艦も引き続き対潜艦艇として運用されてきたが汎用性が高く戦時中ほど数は揃えられなくなった。当時は潜水艦の速力はそれほど大きくなく、駆逐艦ほどの高速は必要ではなかった。戦後の財政難もあり駆逐艦よりも安価で対潜戦闘に重点をおいた艦艇が求められるようになった。

戦後しばらくのあいだは英米で余剰になったフリゲートや護衛駆逐艦を譲り受けて運用している国がほとんどだったが、1950年代半ば頃から自前の大型対潜艦艇を計画し始める国があらわれる。そしてそのころにはヨーロッパ諸国ではこうした艦艇をフリゲートと呼ぶことが一般的になった。それには戦後の新型フリゲート計画で先鞭をきったのがイギリスであったということ(もちろん彼らはフリゲートの名称を堅持した)と、アメリカのこの種艦艇の名称に関する迷走が影響していたことだろう。

なおフリゲートより小さい主に沿岸警備を担当する艦はコルベットと呼ばれることが多いが、その境界線は例の如くあいまいだ。スループの名称は一般的には使われなくなった。

アメリカの迷走

アメリカでは戦後「護衛駆逐艦 Destroyer escort (DE)」の艦種名を「航洋護衛艦 Ocean escort (DE)」に改めた。これは当時駆逐艦 (DD) の一部を対潜専用に改造する計画がありそれを「護衛駆逐艦 Escort destroyer (DDE)」と呼ぶことにしたため混同を避けたものと思われる。これもいかにもアメリカらしいことであった。

これだけならまだ許容範囲であったろうが、ここからさらに話はややこしくなる。もともとイギリスやフランスでは通常の駆逐艦よりも少し大きな駆逐艦を少数作って駆逐隊の旗艦にするという運用が戦前から広く行なわれていた。これを「嚮導駆逐艦 Flotilla Leader または Destroyer Leader」と呼ぶ。アメリカもこれに近い大型駆逐艦を整備することになったのだが、それをなんと「フリゲート (DL)」とよぶことにしたのだ。フリゲートは、ヨーロッパでは駆逐艦より小型の艦を、アメリカでは駆逐艦より大きな艦をさすことになってしまった。しかも艦種名はフリゲートでありながら艦種記号はDLである。アメリカ海軍は艦種記号の由来を説明したことは一度もないが Destroyer Leader の略であることは容易に推測できる。

もともと帆船時代のフリゲートは戦列艦につぐ大きさの艦をさしていたから、アメリカの使い方はその伝統に則ったものだと言えなくはない。しかしいまや少数派なのである。いかに世界最強のアメリカ海軍とはいえいつまでも押し通せるものではない。さらに悪いことにアメリカ海軍のフリゲートは大型化の一途をたどり「大型駆逐艦」というよりは「少し小ぶりの巡洋艦」といったほうが適当な域にまで達していた。

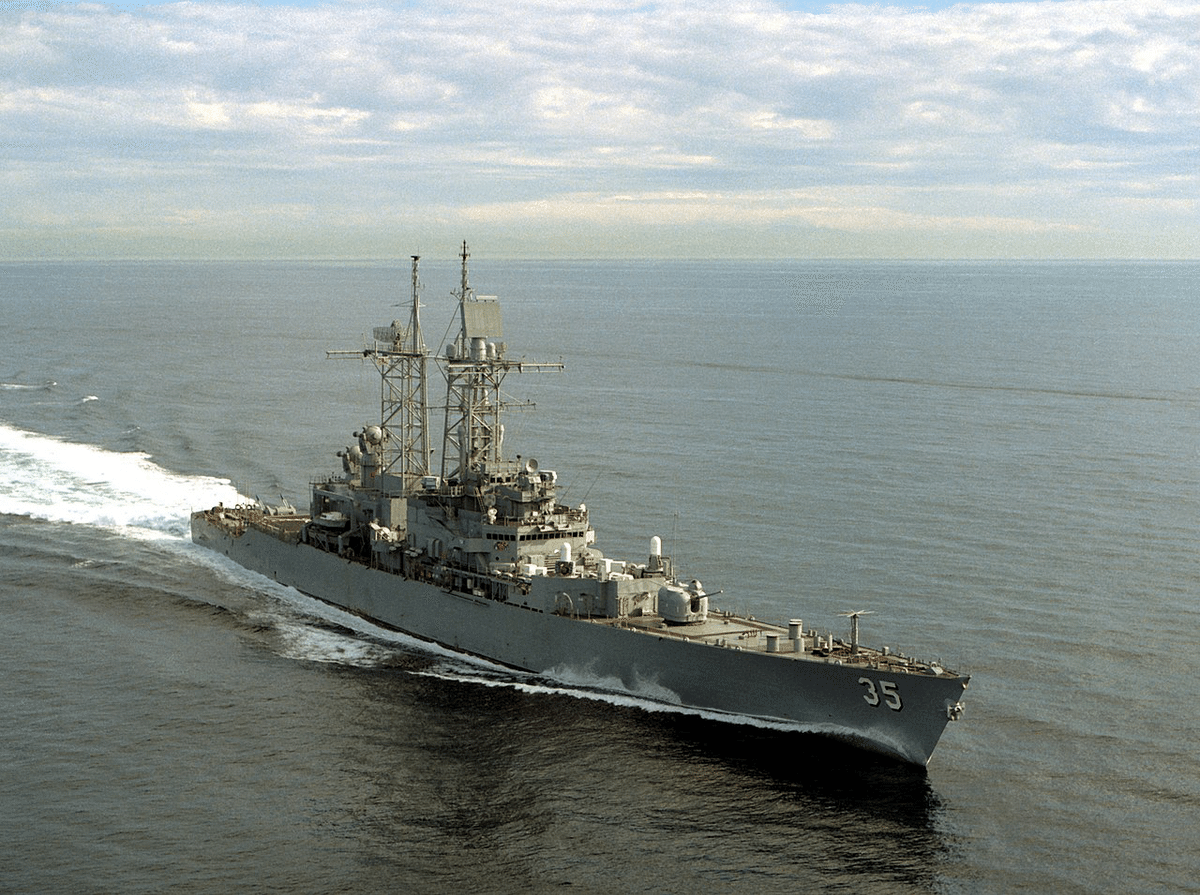

1975年にいたってようやくアメリカは観念したのか「フリゲート (DL)」を廃止して一部を駆逐艦に、大部分を巡洋艦に艦種変更するとともに「航洋護衛艦 (DE)」を「フリゲート (FF)」に改称する。ヨーロッパの標準にあわせることにしたのだ。実質的に巡洋艦だったフリゲートが巡洋艦としてカウントされず、ソ連海軍との比較で「大差をつけられている」という実在しない「ギャップ」が問題視されていたという点も考慮されたらしい。

現代のフリゲート

かつての巡洋艦がたどったように大型高性能化した駆逐艦は多くの国にとっては贅沢品になった。米露中の駆逐艦があまりにもデラックスになりすぎて同じカテゴリに収まりきらなくなってしまったという側面もある。多くの中規模な海軍国ではフリゲートが事実上唯一の外洋戦力になった。第三世界諸国では海軍の象徴的存在としてフリゲートを1隻だけ保有している例も多い。

駆逐艦が姿を消したためフリゲートの多機能化も進んだ。対潜戦闘を第一義として生まれたフリゲートだが、対空戦闘や対水上艦戦闘能力も求められるようになってくる。ところがこれには同時に大型化高価格化をもたらしかねないジレンマがあった。ひとつの行き方は大型化をやむを得ないものとして多機能を一種類の艦に盛り込むというもの、そしてもうひとつは共通の基本型の上に機能分担をした複数の型を揃えるというものだった。

こうした背景のもとでフリゲートの事実上の規格化が始まった。自国でこうした大型軍艦の建造能力をもたない諸国(中南米や東南アジアなど)では戦後米英で余剰になった第二次大戦型の艦艇の供与をうけて運用していたが、1970-80年代にこれらの艦艇が寿命を迎えるようになると代艦を主に西欧に発注することになる。その際には完全な独自設計ということはまずあり得ず、西欧諸国が自国向けに建造したフリゲートをモデルにすることがほとんどだった。

はじめのうちは西欧海軍が運用しているフリゲートとほぼ同型の船体に一部兵装を変更した程度のほぼコピーともいえるようなフリゲートが多く出回った。ベストセラーと称されるようなタイプも生まれた。しかしこれでは多様なニーズに応えられないと考えた造船所側では主に途上国向けに規格化したフリゲートを提案した。その嚆矢がドイツ企業によるMEKO Mehrzweck-Kombination(多目的組み合わせ)である。MEKOでは共通の構造をもつ船体規格を複数のサイズ準備し、モジュール化された兵装のうち必要なものを選択して船体と組み合わせ、完成させるものである。最近ではフランスとイタリアの企業グループがFREMMと呼ばれるシリーズを自国と途上国向けに提供している。こうした規格化の流れは機能分担した複数のタイプを揃えるという方向性を後押しした。

21世紀に入る頃、冷戦期に大量に整備したフリゲートの更新時期を目前にしたアメリカ海軍では、フリゲートを沿岸戦闘艦 Littoral Combat Ship (LCS) で置き換えることを考えた。かつて想定したような大規模な衝突の可能性は低くなり、かわって小規模な非正規戦闘が多発するとみこまれ、さらに削減されつつある国防予算のなかで影響力を維持しなければならない。LCSでは規格化がさらに推し進められ、交換可能な兵装モジュールを複数用意して任務に応じて使い分けるという大胆なものだった。しかしこの計画はうまくいっていない。まず二種類の船体を試作として発注した。当初の計画では実艦試験を経ていずれかを量産するはずだったのに、両方とも量産するという決定がなされた。さらに兵装モジュールの開発が難航した。予算は高騰し、当初の「安価で効率的に任務を遂行できる」という目論見は打ち砕かれた。かかったコストに能力が見合っていないという批判にあって政治問題化した。大量に量産するはずだったLCSの調達数は順次減らされて建造は事実上うちきられ、予備役に編入される艦もあらわれた。完成から10年も経っていなかった。アメリカは次期フリゲートとしてFREMMを選び1番艦が建造中である。

日本の海上自衛隊ではすべて「護衛艦」と呼び区別していないが、駆逐艦系列のDDとフリゲート系列のDEを並行して整備してきた。冷戦末期に計画された「あぶくま」型DEはかねて能力不足が言われておりその後継として計画されたのが現在整備中の「もがみ」型FFMである。LCSの影響をうけていると言われるが船体はやや保守的であり兵装も交換式ではない。その分手堅いともいえるのだが、実際の運用を経て評価が固まるのはこれからの話である。

船体の規格化は機能が異なる複数のタイプの整備を後押ししたが、将来的には兵器の規格化により一種類の多機能フリゲートが主流になる可能性があるかもしれない。そのきっかけとなったのが垂直発射システム VLS である。もともと VLS は複数の種類のミサイルを運用できることが考慮されていたのだが、逆に VLS に搭載されることを前提として開発されるミサイルが増えてきた。こうなると VLS さえあれば大抵のことはできるということになる。それに歩調をあわせるようにレーダーなどセンサー類の多機能化も進んでおり、船体を大きくしなくても多機能化が実現できる見込みが出てきた。これ自体はフリゲートに限った話ではないのだが、できるだけ安価を求められるフリゲートでは重要な要素になるだろう。

おわりに

簡単にすませるつもりでしたが思ったより筆が走ってしまいました。現代のフリゲートについてこんなに書くはずではなかったのですが。

「フリゲート」という言葉の語源はよくわかっていないようです。それを反映するかのようにさまざまな形態の艦がこれまでフリゲートと呼ばれてきました。そのよくわからないフリゲートが現代の海軍では重要な脇役になり、中小海軍では主役になっています。この小文がフリゲートという存在について漠然とでもイメージできるようになる助けとなれば幸いです。

なお画像はウィキペディアから引用しました。使い回しが多くなっていますが、特徴がわかりやすい写真を選んだ結果ですのでご容赦ください。関連書籍は思い当たりませんでした。

ではもし次の機会がありましたらまたお会いしましょう。

(カバー画像は海上自衛隊護衛艦もがみ FFM-1)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?