40歳からの勇気〜なりたい自分になるためのアドラー心理学〜 【第11章:なりたい自分になるための訓練2 「習慣化」と「人生計画」】

取るべき行動を習慣化する -行動随伴性の考え方−

「なりたい自分になる」ためには「行動が全てである」と繰り返し述べてきたが、そもそも「行動」とは何なのか?

アドラー心理学の観点から「行動」を定義するならば、それはactionやmovementといった、いわゆる「動き」や「運動」を伴う活動ということになるかもしれないが、「動き」や「運動」にも様々な状況があるので、この定義ではいささか曖昧な気がする。

そこで、行動を専売特許とする「行動分析学」の知見を借りて「行動」を定義することにしよう。『行動分析学入門』(集英社新書)の中で、杉山尚子氏は次のように書いている。

【行動の定義に関しては、心理学の中でもさまざまな主張がある。行動分析学の学祖スキナー自身は、「行動とは生体のもつ機能の中で外界に働きかけ、外界と交渉をもつもの」(『The Behavior of Organisms 有機体の行動』)と定義した。しかし、本書では、スキナーの直弟子であり、独特の指標を用いて教育効果を測定し、行動の原理の実社会への応用に大きな影響を与えたオージャン・リンズレーの定義を採用する。それは、「行動とは、死人にはできない活動のことである」という人をくったものである。

リンズレーの定義に従うと、ある活動が行動であるかどうかを判断する時、その判断基準は、死んだ人にもできるかどうかということになる。死んだ人でもできるならば、それは行動ではない。

死んだ人にはできないと判断されれば、それは行動だということになる。

この定義から考えると、たとえば次のようなものは、行動とはいえないことになる。

《行動とはいえないもの》

車にひかれる

怒らない

崖から落ちる

会議の間中1度も発言しない

上司にほめられる

静かにしている

勘のよい人はお気づきになったかもしれないが、定義に照らして行動とはいえないものにはいくつかの特徴がある。

1つ目は、「……される」という「受け身」で、車にひかれるや、上司にほめられるがこれに当たる。

2つ目は「否定」とか「非行動」と呼ばれるもので、要するに「……しない」というものであり、怒らないや、発言しないがこれに当たる。「……しない」のは死人の得意技だから、行動ではないものの代表だ。

3つ目は「状態」と呼ばれるもので、「……している」と表現され、静かにしているがこれに当たる。崖から落ちるもこれに相当する。スキナーの定義でも、行動は外界に対して生体が働きかける機能であったから、行動とは受け身ではなく、能動的に何かを行うことといってよいわけで、リンズレーの人をくった定義もあながち的外れでない。*1】

そう、「行動」とはこちら側から主体的に働きかけることであり、それは確かに「死人にはできないこと」なのだ。

さらに杉山氏は、この主体的に働きかける「行動」によって引き起こされる「状況の変化」との関係性、「行動随伴性」について言及している。

例えば「メガネをかける」という行動を取ると、「よく見える」という状況の変化があったり、「電気のスイッチを押す」と、「明るくなる」という状況の変化を伴うように、「行動随伴性」とは、「行動と、その直後の状況の変化との関係性」を表す言葉だ。

結論から言ってしまうと、我々はこの「状況の変化」という目的のために「行動」する傾向があるということだ。

真夏の暑い時期に、帰宅してすぐにクーラーを付けたとしよう。

なぜそのような行動を取るのかと言えば、暑い部屋が涼しくなるからだ。

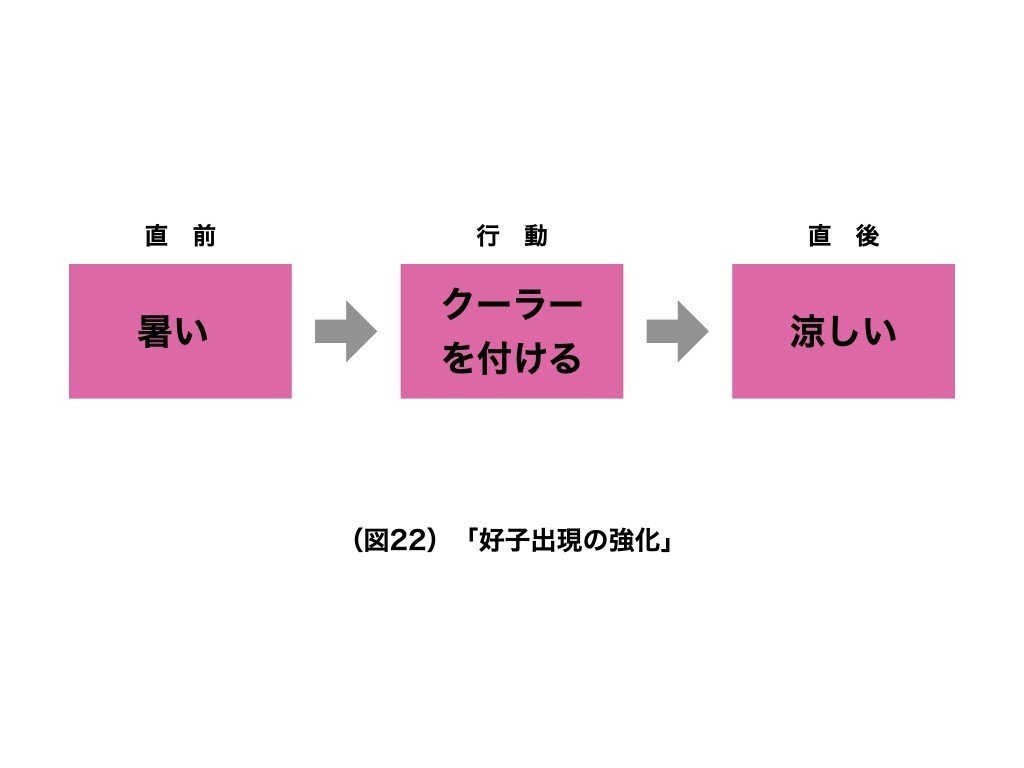

つまり(図22)のように、クーラーを付けるという行動の直前と直後で、「暑い」という状況から「涼しい」という状況に変化するので、我々はクーラーのスイッチを押すという行動を取る。暑い部屋が涼しくなれば、それは我々にとって快適であり好ましいことなので、この行動は繰り返されることで強化されていくだろう。これを「好子出現の強化」という。

「好子(こうし)」とは聞き慣れない言葉であるが、杉山氏によると『好子の本来の定義は、「行動の直後に出現した場合に行動が強化される刺激や出来事」*2』である。

「好子」は、杉山氏とその研究仲間による造語で、まだ日本語の辞書には載っていないという。ちなみに「好」の文字をあえて使ったのは、『好子となる刺激や出来事は、行動する本人にとって、好きなもの、好ましいものが多いからであり、イメージとしてわかりやすいからである。*3』と杉山氏は言っている。

つまり、クーラーを付けることで「涼しくなる」という「好子」が出現することで、この行動は強化されていくのだ。

「好子」の逆の性質をもつものとして、「嫌子(けんし)」がある。

この「嫌子」も杉山氏らの造語で、その定義は『行動の直後に消失した場合に行動が強化される刺激や出来事*4』であり、『ただし「嫌」の文字をあえて使ったのは、嫌子となる刺激や出来事は、行動する本人にとって嫌いなものが多いからであり、イメージとしてわかりやすいからである *5』と杉山氏は言う。

例えば犬が苦手だという人が、犬がいる道を避けるという行動をとったとしよう。(図23)のように、「その道を避ける」という行動を取ることで、「犬がいる」という嫌子を「犬がいない」という状況に、つまり嫌子を消失させることができるので、この行動は繰り返され、強化されると考えられる。これを「嫌子消失の強化」という。

まとめると、「好子」は出現すると強化され、「嫌子」は消失すると強化される。

この理屈で考えるならば、「好子」が消失するとその行動は弱化され、「嫌子」が出現すると、やはりその行動も弱化されるということになる。

例えば、交通違反による運転免許の減点は、「好子が消失する」ことによる行動の弱化(交通違反という行動を減らすこと)を狙ったものであるし、

あるいは同じアパートの住人に対して「うるさい」と苦情を申し立てることは、「嫌子が出現する」ことによる行動の弱化(うるさくするのを止めさせる)効果があると考えられる。

しかしそんなに難しく考える必要はなく、「好子出現の強化」を基本に考えれば、あとはその反対概念として考えて(図24)のようになる。

これを「4つの基本随伴性」と呼ぶ。

杉山氏はこの基本随伴性を、『人間を含めた動物の行動を考えるうえで根本となる行動の法則である。*6』と言っている。

習慣化された行動をコントロールする

ここから先は

¥ 100

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?