40歳からの勇気〜なりたい自分になるためのアドラー心理学〜【第6章:あなたが選ぶ人生の舞台】

人は社会に埋め込まれた存在である

あなたは、人から言われる「○○な人」という自分の性格や特徴に、何となく違和感を感じたことはないだろうか?

例えば「職場ではドライな人間だ」と言われているが、友達からは「情に厚い奴だ」と言われている。

両親からは「親孝行な子だ」と言われる一方で、親戚のおじさんからは「お前は小ずるい奴だ」と言われたこともある。

そう、人から言われる「〇〇な人」という特徴が、みなしっくりこない、そんな経験はないだろうか?

『私とは何か 「個人」から「分人」へ』(講談社現代新書)の中で著者の平野啓一郎氏がこんなことを言っている。

【すべての間違いの元は、唯一無二の「本当の自分」という神話である。そこで、こう考えてみよう。たった一つの「本当の自分」など存在しない。裏返して言うならば、対人関係ごとに見せる複数の顔が、すべて「本当の自分」である。6P〜7P】

平野氏は、この対人関係ごとに見せる複数の顔の自分を、「分人」と定義している。

【分人とは、対人関係ごとの様々な自分のことである。恋人との分人、両親との分人、職場での分人、趣味の仲間との分人、……それらは、必ずしも同じではない。

分人は、相手との反復的なコミュニケーションを通じて、自分の中に形成されてゆく、パターンとしての人格である。必ずしも直接会う人だけでなく、ネットでのみ交流する人も含まれるし、小説や音楽といった芸術、自然の風景など、人間以外の対象や環境も分人化を促す要因となり得る。

一人の人間は、複数の分人のネットワークであり、そこには「本当の自分」という中心はない。7P】

確かに平野氏の言う通り、人は置かれている対人関係によっていくつもの顔をもっているように見える。それは時に、まるで別人であるかのように思えることもある。

会社では部下に厳しくいつも威張りちらしている上司が、家では妻のことを「ちゃん」付けで呼び、その妻の言いなりになっているのを見た時には、これが本当に同じ人物なのか?と自分の目を疑ったこともあるし、

あるいは、外では愛想よくいつもニコニコしている女性が、夫に対してはものすごく冷たい対応をしているのを見た時も、その変容ぶりにビックリしたものだ。

そう、人は対人関係の中でその形を変える。なぜなら人は、「社会という関係性の中に埋め込まれた存在」だからだ。

それはまるでパズルのピースのように、仕事のピース、友人関係のピース、あるいは夫婦関係や家族関係のピースと、それぞれの関係性の中で作られたパズル台紙に合わせるように、自らの形を変えて生きているのだ。

アドラー心理学ではこの考え方を、「人は社会に埋め込まれた存在である」と定義し「社会統合論(social embeddedness)」と呼んでいる。

そして、対人関係によって見せるそれぞれの顔(それぞれの形)は、もちろんその人のライフスタイルによって変形されたものである。

前章で紹介した「精神力動」の公式を思い出してほしい。つまり、

ライフスタイル×ライフタスク(人生の課題)=行動

なのであり、その人のライフスタイルがライフタスクと直面した時に見せる様々な行動が、その人の見せる顔(平野氏の言葉を借りるならば「分人」)になるからだ。

仕事というタスク(関係性)ではいつも部下に厳しくて威張りちらすという行動をとる上司が、夫婦というタスク(関係性)になると、妻の言いなりになるという行動をとる。

これは他人から見ればまるで別人のように見えるかもしれないが、いずれもその人のライフスタイルが、それぞれの課題に直面した時に見せる対処の仕方(顔)であり、いずれも「その人」であることに違いはないのだ。

しかし、あなたはその課題への対処の仕方によって、「人生の舞台が変わる」ということを覚えておかねばならない。

そう、あなたには人生において「2つの舞台」が用意されているのだ。

人生の中央舞台と脇舞台

アドラーの弟子の一人だったW・B・ウルフは、その著書『どうすれば幸福になれるか』(一光社)の中で、人生の課題は(仕事・交友・愛というように)綺麗に三つに分けられているわけではないと言っている。

(図7)

【実際、人生の問題はこれまでの(図7)のようにはっきりと三つに分かれているわけではない。なぜなら、人間の問題は必然的に相互に関連があるからである。これまでの図は、個人の位置を示すものとして効果的ではあったが、人生全体を網羅するものではない。人間の活動すべてを鳥瞰図にして示すためには、少し違った別の(図8)を使わなくてはならない。今度は人生の三つの大きな問題を、互いに交差する輪で表すことにしよう。人間のすべての行動を巨大なテントのなかの演技場に喩え、中央では三つの舞台で同時にショーが行われており、それぞれの舞台のまわりでは付け足しの脇舞台がいろいろと行われていると考えてみよう。下巻82P〜83P】

(図8)

ウルフのいうように、人生は「巨大なテントの中の演技場」だ。そして中央では、この演技場のメインイベントと言うべき、三つのショーが同時に行われている。これが「仕事」「交友」「愛」の課題である。(ウルフはSOCIETY・WORK ・SEXと表現しているが、SOCIETYを交友、WORK を仕事、SEXを愛の課題と考えてもらいたい)

ウルフの言葉を続けて引用する。

【この図を使うと、ほとんどの仲間の人間について、またさまざまな職業や活動について正しく理解することができる。いわゆる「正常な」、勇気ある、正しく適応している人間は中央の三つの舞台で「演技をしている」。一方神経症的な人たちは、脇舞台に注意を集中している。正常な演技者の多くは脇舞台にちょっと足を運ぶこともあるが、これは実際正常だというしるしである。だが、神経症的な人間、つまり適応能力のない不完全な人間は、中央の舞台にほとんど触ろうともしない。「脇舞台」の出演者は、自分が三つの中央の舞台の現実から逃避していることを自覚している、とわれわれは考えているが、おもしろいことに、脇舞台にいる神経症者は中央の舞台にいる正常な人間よりも例外なく忙しくしているという事実でこの考えが裏付けられる。下巻83P】

つまり、正常な人間は中央の三つの舞台(仕事・交友・愛の舞台)で演技をしているが、神経症的な人間はその脇舞台で演技しているというのが、ウルフの考えである。

「正常」か「神経症」かと言われると、何だか重々しい感じがしてしまうが、神経症というのは(その程度によっては)病的ではあるかもしれないが、病気ではない。

少なくともアドラー心理学では病気であるとは考えない。ちなみに私は、日本人の多くが神経症的な傾向をもっていると考えている。もちろん、私も含めてだ。

そして興味深いのは、この中央の三つの演技場と周りの脇舞台とは、密接な関係があるとウルフが言っていることである。

【この(図8)をよくよく眺めると、脇舞台のいくつかは現実の三つの演技場と非常に密接な関連があることがわかる。たとえば家族生活は、社会(交友)と性(愛)の演技場で重要な位置を占めている。だが家庭を維持することが人生において最優先する活動になってしまうと、それは脇舞台になる。自尊心や自信は、中央の演技場で演技するためには誰もが必要とする特性であるが、それが誇張されて利己主義、高慢、思い上がり、傲慢、あるいは残忍性などに転じると、さも自信ありげに装っても脇舞台になってしまう。下巻85P】

ご理解いただけただろうか?

この中央の三つの演技場(「中央舞台」と呼ぶことにしよう)は互いに重なり合うリングになっているので、(つまり仕事・交友・愛の課題)は同時に、バランスよくこなす必要があるということ。そしてこの「中央舞台」は「脇舞台」と繋がってもいるので、その課題への対処の仕方と程度によって、人は容易に、この舞台を行き来することができてしまうのである。

あなたは今、「中央舞台」で演技しているだろうか?

それとも「脇舞台」で忙しく立ち回っているだろうか?

結論から言ってしまうと、「成功への道=なりたい自分になる」ための手掛かりは、「脇舞台」にはない。

そう、あなたは「中央舞台」で演技し続けなければならないのである。

活動性と共同体感覚

それではどうやったら、我々はこの中央舞台にいられるのだろうか。

人生とは、それぞれの人が作り上げた仮想的な目標、つまりそれぞれの「完璧さ」や「完全性」という最終目標へと向かう運動である。これがアドラー心理学における「運動の法則」だ。

そして、この完璧さや完全性を求める運動は、常に「困難の克服」という形で現れるのだと前章で述べた。

つまり社会が要求してくる課題は、個人にとっては常に困難を伴うものであり、人はそれを克服することで、それぞれの最終目標を目指して生きているということになる。

困難をどのように克服するかはそれぞれのライフスタイルによるわけだが、それを「どのような形で解決するか」が中央舞台と脇舞台の分かれ目になる。

アドラーは『人生の課題は、答えを出すべき数学の問題のように考えるべきだ』と言ったが、つまり「正しい解決の形」というものが存在するのであり、これがいわゆる中央舞台であると私は考えている。

そして、正しい解決をしていくためには2つの要素が必要となることを、あなたは知っておかなくてはならない。

その一つ目は、「活動性の程度」である。

『アドラー心理学入門』(一光社)によれば、アドラーは「運動が時間と空間の両方で起こっている物理学」から、この「活動性」という概念を思いついたという。

【運動には、時間と空間で作用するエネルギーが含まれています。これを心理学に適用すると、空間は人間が自分自身がその中にいるのを発見する社会組織あるいは多くの社会的なグループに相当します。人間の活動性も、行動が早いとか遅いといった時間を含んでいます。

アドラーは、特定の反応の割合を測定した実験心理学者が行ったような定量的な方法で活動性の程度を述べようとしませんでしたが、次の例は、行為に関してある客観性をしばしば関連させています。家出をした子ども、街角でケンカを始めている子どもは、家の中でイスにすわっていたり本を読んでいる子どもよりも活動性は高いと考えられます。さらにアドラーは、活動性の程度が幼年時代に獲得されて生涯にわたって比較的安定していることを指摘しました。活発な子どもが活発な成人になるということです。つまり、私たちには運動としての活動性があって、それをたくさん出すのかあるいは無気力な人のように最小限の量しか出さないのかということです。81P】

つまり、「活動性の程度は高いほうがいい」というのがアドラーの見解である。

しかし、活動性が高いだけでは家出をしたり、街角でケンカをしたりするだけのことで、これでは中央舞台で演技するにはいたらない。もう一つの要素「共同体感覚」が必要となるのだ。

前章で、共同体感覚はアドラー心理学の根幹となる「思想」の部分なので、これを一言で説明するのは難しいと述べた。しかし、アドラーが共同体感覚をsocial interest(他者への関心)と英訳したことが、この言葉を理解する上で一つのヒントとなるだろうとも述べた。

つまり共同体感覚は、まず「他者に対する関心」を持つところから始まるということだ。自分にばかり向けていた関心を、少しずつ他者へと向けていくこと。これが共同体感覚の最初の第一歩である。

他者への関心はしだいに「他者は私の仲間である」という意識を育み、やがては「他者と共に暮らしていく」という行動面へと繋がっていく。これによって「社会との共生・協力」という概念が生まれてくるのである。

中央舞台にとどまるためには、これら2つの要素、「活動性」と「共同体感覚」の両方が必要となる。アドラーは1933年の『国際個人心理学ジャーナル』に、この「活動性の程度(高・低)」と「共同体感覚の高・低」を組み合わせて、いわゆる「パーソナリティの類型論」についての論文を書いている。

細かなことはここでは割愛するが、要するに、活動性の程度と共同体感覚の程度によって、4つの異なるパーソナリティのタイプを見出すことができるというのだ。

中央舞台で演技し続けられる人たちとは、この図の右上に位置する「社会的有用型」である。つまり中央舞台にいる人たちは、活動性と共同体感覚がいずれも高い人たちなのである。

この社会的に有用なタイプについて、ロバート・W・ランディンは前著『アドラー心理学入門』の中で次のように述べている。

【かれらの活動は他者の利益の中に見られます。人類の利益のために協力し自分の能力を使う準備がなされています。かれらは、他者が必要としているものに気づいていて、共同体の利益に貢献します。四つのタイプについて、これだけが心理的に健康です。このタイプについて、アドラーは「有用で、正常で、人類の進化の流れに深く入り込んでいる」と記しています。85P〜86P】

さらに、興味深い事実を一つ指摘しておこう。この図(9)の右下、「高い共同体感覚と低い活動性」に該当するタイプは存在しないということだ。

アドラーの見解では、「共同体感覚の高い人は、ある程度の活動性の高さがある」のであり、活動性がなければ共同体感覚はその機能を果たせないというのである。

つまり、中央舞台に行くためには順番があるということだ。

まずは自らの活動性を高めること、これが前提となる。共同体感覚はその活動性の中で発達させていくものなのである。

私はこの図の縦軸である活動性を「自助の精神」、そして横軸である共同体感覚を「公助の精神」と意味付けしている。自ら動くことで自らを助ける、self-help(自助)がまずなければpublic assistance(公助)は存在しないと考えているからだ。

自助の精神が公助の精神を発達させ、結果としてそれらが同時に成立した時に中央舞台が立ち現れる。

これはもちろん「自立」と「協力」という概念と置き換えることもできるだろうし、いずれにしろ「活動性」と「共同体感覚」が同時に高められた状態が中央舞台になるのであって、この状態で演技し続けることが「正しい課題解決のあり方」なのである。

しかし、あなたには中央舞台で演技し続ける覚悟があるだろうか?

もしあなたが今、脇舞台で忙しく立ち回っているとしたら、自助と公助の精神がバランスよく求められるこの中央舞台で演技するには、多少のリスクを負わねばならないだろう。

前著『どうすれば幸福になれるか』(一光社)の中からウルフの言葉を再度引用しよう。

『本質的にいうと、人生の問題はスロットマシーンのように単純である。一セント銅貨を入れると、銀紙にきれいに包まれたチョコレートが手に入る。一セントを損する覚悟がなければ、何も手に入らない。そして機械の悪口を言っても無駄であるし、泣き言を並べたてて過去の罪を嘆き悲しんだり、お金を賭けてもうけを手にしている人たちを殴ったり、自分は過酷な運命を背負っていて不公平だと考えたり、スロットマシーンなんてどれも役立たずだとののしったり、ましてや、宇宙の特別な配置の仕方に関する英知を疑ってかかったりしても、すべて何の役にも立たない。真実はこうである。つまり、もしあなたが貢献しようとリスクを冒せば、平和や安全、幸福、仲間の尊敬をほぼ確実に手に入れることができるだろう。もし何の危険も冒さなければ、何も手に入れることはできない。手に入るのは苦悩や後悔、悲しみ、困惑、葛藤、心痛、それに孤独だけである。 下巻90P〜91P』

ウルフの言うように、もしあなたに一セント銅貨ほどのリスクを負う覚悟もないのだとしたら、あなたは中央舞台に上がることはできないし、「なりたい自分になる」こともできないだろう。

ほんのわずかなものかもしれないが、リスクを冒す覚悟は確かに必要なのである。

それはウルフの言葉を借りるならば「他者に貢献する」というリスクだ。

そして、そのリスクを冒す覚悟を後押ししてくれるものがある。

それが「勇気」だ。

3つのリスクを冒す勇気

「アドラー心理学は勇気づけの心理学である」と言われているくらい、「勇気」は「共同体感覚」同様、アドラー心理学の中の重要なキーワードである。

いわゆる正常な、勇気ある、正しく適応している人間が中央舞台で演技しているのに対し、脇舞台で忙しそうにしている人たちは、神経症的で正しく適応しておらず、そして勇気が不足している。

そう、脇舞台にいる人たちに必要なのは「勇気」であり、彼らは「勇気をくじかれた人たち」なのだ。

【勇気のもっとも優れた表現の一つは、不完全な勇気、失敗する勇気、誤っていることを明らかにする勇気である*1】

とアドラーは言っている。つまりアドラーは、3つの勇気を定義しているのだ。

ひとつ目の「不完全な勇気」とは、「完璧な人間など存在しないのだから、不完全な自分でOKなんだ」と理解されがちだが、厳密にはそうではない。不完全な勇気とは、「自分が不完全であるというリスクを冒しながらも、完全を目指す」という意味なのだ。つまり不完全である自分を自己受容しながらも(そこで終わらずに)完全を目指して挑戦していくこと、それが不完全な勇気なのである。

ふたつ目の「失敗する勇気」とは、「失敗」というものの固定観念を捨て去る勇気のことだ。よく言われるように、人は成功から学ぶものは何もなく、失敗からしか学ぶことができない。つまり、失敗は固定された評価でもなければレッテルでもないのだ。だから、まずはやってみる。うまくいかなければ修正して、また再度やってみる。失敗する勇気とは、トライアル&エラーで継続して物事にチャレンジしていく勇気のことなのである。

最後に「あやまっていることを明らかにする勇気」だが、自分の体面や面目を保つために、自分の誤りを認めることのできない人は意外にも多い。例えば、部下の前で自分の間違いを認めることのできない上司は、自分の面子を保つために平気でウソをついたりするが、そのような人は「あやまっていることを明らかにする勇気」が不足しているのだ。

これら3つの勇気は、いずれも「人が前進するために不可欠」なものだ。

つまり勇気とは、「困難を克服し、前進していくための活力」であり、人はこのエネルギーを使うことによって、中央舞台で演技し続けることができるのである。

そう、あなたにはこの3つのリスクを冒す勇気「不完全な勇気」・「失敗する勇気」・「誤っていることを明らかにする勇気」が必要なのである。

そしてもう一つ、大事なことをお伝えしておこう。

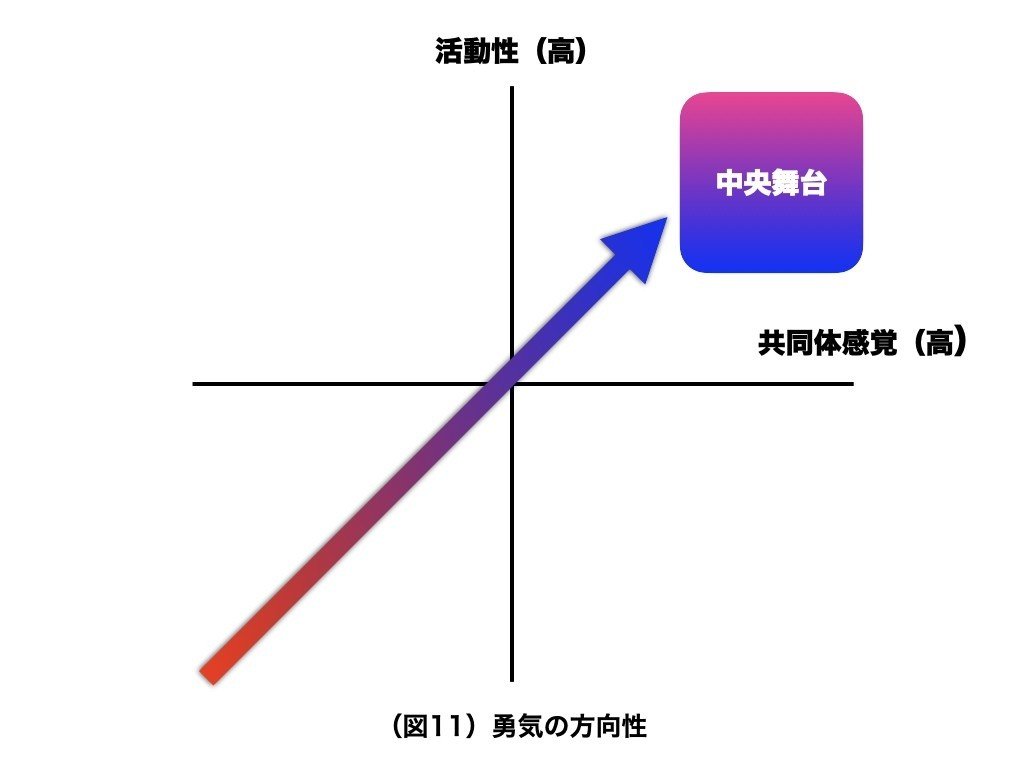

勇気とは、図(11)のように、縦軸である「活動性」と横軸である「共同体感覚」の真ん中を走るライン、つまり「中央舞台」へと向かうエネルギーなのである。

成功への道筋

さて、この章のまとめに入ろう。

アドラーは『人間の悩みは全て対人関係の悩みである』と言ったが、これは我々人間が社会的動物であり、社会に埋め込まれた存在であると考えたからだ。アドラー心理学ではこれを「社会統合論」と呼ぶ。

つまり個人は、それぞれの社会的文脈の中で(それは主に仕事・交友・愛という3つの文脈の中で)パズルのピースのようにそのつど形を変えることで、その関係性の中で与えられた課題を解いていく。

しかし、それらの課題は互いにリンクし合うものなので、人は、それらの課題を偏りなく、バランスよく解いていく必要がある。なぜなら人生には二つの舞台が用意されており、この程度やバランスが崩れた時に、人はメインイベントの行われている中央舞台から足を踏み外してしまうからだ。

そう、成功への道筋は、あるいは「なりたい自分になるための道」は、この中央舞台にあるのだ。そして繰り返すようだが、中央舞台では「活動性」と「共同体感覚」の高さが常に問われている。

もしあなたが今、「活動性が低い」と感じていたり、あるいは「活動性は高いが共同体感覚が低い」と感じているならば、それはおそらくあなたのライフスタイルの誤り(修正すべきポイント)であり、それがあなたを成功へと導く一つの指標となるのだ。

特に共同体感覚については、アドラー自身が『共同体感覚は、生まれつき備わった潜在的な可能性であり、意識して育成されねばならない』と言っているように、共同体感覚は徐々に育っていくものなのである。

つまり共同体感覚を発達させていくにはある程度の訓練が必要であり、時間がかかるものなのだ。

かくいう私も、この共同体感覚に関しては現在訓練中である。

人はたいてい、追い詰められた時に未熟なライフスタイルが出てくる。

それはアドラーの言葉を使うならば『原型』と呼ばれるものであり、この原型は共同体感覚が十分に発達していないことが多いのだ。つまり人は、困難に直面した時に関心が自分にばかり向いてしまう生き物なのである。

そして困難とは、たいてい「共同体感覚が問われる問題」なのだということを、あなたに覚えおいてほしいのだ。

つまり中央舞台で降りかかる課題とは、他者に関心を持ち、他者を信頼し、他者に貢献し、そして他者と協力することで解決していくべき課題なのである。

アドラーは、

【人は優越性を追求する生き物だが、その優越性を共同体感覚でやわらげている限り、人生の有用な面にいることができるし、また良い結果を成し遂げることができる*2】

と言っている。そう、人は弱さを感じれば、必ず個人の(自分だけの)の優越性を追求する。それは、人が劣等感に耐えることができず、自ら作り上げた仮想の目標が、その劣等感から自分を救ってくれる唯一のものであると信じて疑わないからだ。

しかし劣等感に苛まれた時に(自分の価値をほとんど感じられなくなった時こそ)大事なのは、その個人の優越性を共同体感覚でうすめていくことなのだ。

つまり追い詰められて自分への関心が過剰になった時ほど、その関心を他者へと向けていくこと。

そして他者と一緒に、協力してその課題を解決していくこと。これがアドラー心理学の考え方であり、人生のあらゆる問題の、正しい解決方法なのである。

松下幸之助の言葉を覚えているだろうか。

『きみなあ、成功の道というものは、いろいろの行き方があるけどね。』

いろいろの行き方、これがいわゆるライフスタイルであり、人それぞれのフィクショナルな目標を目指す一貫した動き・運動のことである。

松下が言うように、ライフスタイルは『百人が百人とも持ち味があり』みなそれぞれ異なるものなのだ。

しかしだ。

『成功の道すじ、軌道というものは、だいたいにおいて決まっている。いわば共通性があるということや。だからその軌道から離れたら、みな失敗の道になっていく。つまるところ甲の人の成功、乙の人の成功に、個性によって多少違いはあるけれども、成功への道は一つであるという感じがするな』

そう、成功への道は一つなのだ。それはあなたが選ぶことができる。

一セント銅貨ほどのリスク(他者に貢献するというリスク)を冒す勇気さえあれば、あなたはその舞台に立つことができるのである。

☞第7章へつづく

*1 Compiled and Edited by Mark H.Stone and Karen A.Drescher ADLER SPEAKS The Lectures of Alfred Adler ( iUniverse,Inc. ) 31P〜32Pより訳出

*2 ALFRED ADLER THE SCIENCE OF LIVING (Martino Publishing) 85Pより訳出

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?