「宝島」プレビュー公演 レビュー 文:石田聖也(代表研究者)※ネタバレあり

◉名作劇場シリーズ◉

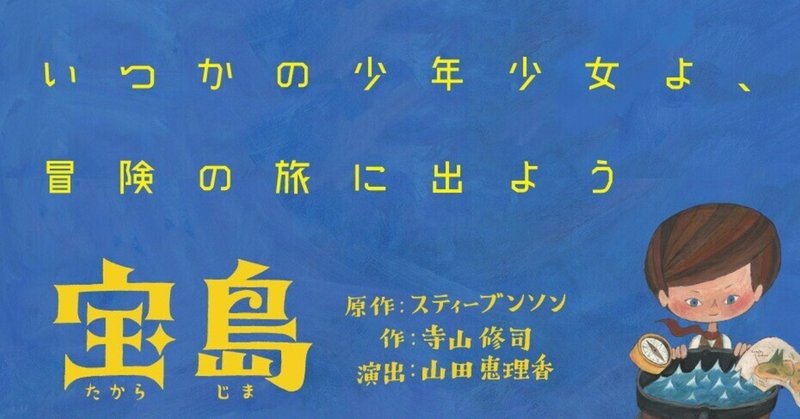

空間再生事業 劇団GIGA ◉名作劇場シリーズ◉「宝島」プレビュー公演を観劇。名作劇場シリーズとは、世界の児童文学を演劇作品化して学校や地域の人への観劇の機会を届ける企画とのこと。

私自身世界の児童文学や古典など、あらすじは何となく知ってるような気はするが、他の作品と記憶の中でごちゃごちゃになってしまっていたり、実は題名だけは知ってるんだけど読んだことはない、みたいな物も多かったので。今回は「宝島」の観劇前にスティーヴンソン(訳:村上博基)の「宝島」を読むことにした。改めて感じたのは、この時代まで名作と呼ばれ残されてきた作品には、残る理由があるのだということ。

スティーヴンソン「宝島」との違いから考える本作

スティーヴンソン原作「宝島」を読んでから、今回上演された寺山修司の「宝島」を観劇して感じた違いがイクツカある。

①血生臭い戦闘描写と展開

②寺山修司の台詞と背景にあるもの

③キャラクター造形(ジョン・シルバー)

④宝(宝島)とはなにか

今回の上演で原作との違いを最も感じた部分は、お話のあらすじやストーリーではなく、その戦闘描写である。原作では冒険の過程で仲間や海賊がかなりの数死んでいく。しかも、読んでいてその描写は血生臭い。潮の匂いにまじった人の血の匂いやラム酒の匂いを言葉で見事に表現されていた。しかし、今作の「宝島」ではほとんどそういった描写が存在しなかった。殺し屋の一人が序盤でジョン・シルバーに殺される場面はあったが、それ以降は【冒険】と【死や暴力】が隣り合わせで描かれているという感覚もなく。これは、寺山修司の書く台詞と背景に大きく関係しているように思う。病を患っていた寺山修司は、少年時代かなり長い時間を病院のベッドの上で過ごし、その時間に自身の短歌などを発表しデビューすることとなる。主人公の少年ジムは冒険に旅立つまでの間、瓶を双眼鏡がわりに瓶底ばかりを見つめていて、その場からあまり動かない。動こうとしない印象だった。しかし、ひとたび冒険の旅へと出かけると前半の窮屈さが嘘のようにエネルギーと勇気を取り戻す。それは、瓶詰めにされた狭い場所から広い世界へと飛び出していった寺山修司の姿と重なって見える。似たようなモチーフが寺山作品には多く登場する。(「書を捨てよ街へ出よう」/「家でのすすめ」/「毛皮のマリー」など)

このことには後でも触れるが、本作を読み解いていくキーワードは【見えないものをみる】だと私自身は考えていて。【死や暴力】が直接的に表現されておらず、ラストシーンはキャラクターショーさながらコマ送りのような戦いから、乗組員達(観客も含める)の活躍で敵は逃げ出していく。このことから、少年ジムは実は部屋からは一歩も出られておらず、バケツ一杯の海の上で旅していたのではないか?と解釈してみる。このバケツ一杯の海は寺山修司の少女詩集にも登場する印象的な場面であり、寺山修司もまた、言葉と想像力を武器に病室から短歌で冒険へ出ていったのではないだろうか。そういった意味で少年寺山修司と少年ジムは無関係ではないと思える。

キャラクターのことでいうと、片足の海賊ジョン・シルバーのキャラクター造形が原作とは違っていたように感じた。このことから私が思い起こすのは唐十郎の戯曲「ジョン・シルバー」。唐十郎戯曲ジョン・シルバーでは実際にはジョン・シルバーは登場せず、シルバーを待つ女やまわりの人間の台詞などから不在のシルバーがどんな人物であるのかを観客が考える仕掛けとなっていて、ある意味でサミュエル・ベケット「ゴドーを待ちながら」のアンサーのような作品とも言える。寺山や唐といったあの世代の作家達がこぞってモチーフとして選ぶ「ジョン・シルバー」は小説の言葉から個々の中で無限に広がっていく、固定化されない魅力的なキャラクターなのだろう。だから、原作と違っていたと感じる私自身の中にもまた、私の思い描くジョン・シルバーという人物が住み着いているのかもしれない。

本作の演出ではジョンシルバーは洋服のみで肉体を持たない不在として描かれるシーンもあれば、他の俳優が兼任して演じている場面もある。他のキャラクター達も同様に俳優が一人何役も演じているが、その変化は衣装の一部の変化や小道具の変化だったり些細なモノも多く、着替えや道具の転換まで観客の目の前でバタバタと?或いは堂々と行っていた。このことから、きちんと劇の中で役が切り替わって別人を生きる、ということ以上に一人が何役も演じているという状態そのものがこの劇世界の中では重要であったのではないかと考える。これは子供部屋で遊ぶ子供の精神状態、ままごとに近い感覚で、本作の演技体、衣装、小道具や音響が劇中で担っていた役割から本作の狙いを考えることができるかもしれない。

衣装や小道具は子供部屋に散らかるおもちゃや衣服、百均で買った安物のアイテムの組み合わせのようで、俳優は部屋で遊ぶ子供そのものか、着せ替えられる人形、キャラクターショーか。暗転もない舞台の上(甲板)は太陽に照らされて明るく、乗組員である私たち観客と演者に音楽家が共に旅をする。けれど、バケツ一杯の海の上から波の音、風の音が聴こえてくることはないから、想像力の飛躍を頼りに私たちは旅に出た。

スティーヴンソンの「宝島」では冒険そのものを通して少年の成長が描かれていて、今作もその大枠は変わらない。しかし今作では冒険そのこと以上に、冒険とは何か?宝とは?という問いが強調されていたように思う。やはり大きかった原作との違いとしては、金銀財宝としての宝が今作には存在しなかったこと。では、宝とはなんだったのだろうか。

私達は最後に宝を自らの椅子の下に見つけることとなる。目には見えないその宝、姿形は人それぞれ違っていても、宝島への冒険の旅を共に過ごしたこの時間は確かに存在している。

観劇を通して【見えないものをみる】ということに演劇で取り組んでいくことの意味をますます感じている。これだけ物に溢れていて、物資的豊かさと便利さを手に入れた社会の中で、私たちは本当の幸福、宝を簡単に見失ってしまう。【見えないものをみる】ために、或いは見えない物がみえるために観客自身の身体性は必須だ。リモートワークやソーシャルディスタンスで個室化し、劣化していく私たちの身体性を取り戻すために演劇は有効だということを再確認する。

少年少女だった頃の私が持っていたナニカ、

それがみんなにつられて顔を出す、

そんな演劇体験だったように思う。

観客とはなんだったのか

観客とは劇場に座る私達のことである。

さらに細かく言うなら、私達の中に眠る少年少女こそが今作の真の観客だった。

人は誰でも少年少女だった記憶を持っている。

私の中で昔の記憶が蘇る。それは散らかった子供部屋の風景。

あちこちに積み木や人形やレゴブロックなど大小様々なおもちゃが散乱し、彼はその間をせわしなくブツブツと台詞を言ったり、効果音を言ったりしながら駆けずり回った。親からはあんたはずっと自分の世界に入ってるねぇ。と呆れられていた。彼は遊びの天才だった。彼の手にかかればベッドは空飛ぶ絨毯にも、断崖絶壁の崖にもなった。限られた物で無限に世界を広げ、何時間でも遊ぶことができた。

「宝島」という作品は私の中の彼にずっと語りかけ続けてくれた。

まわりの子につられて久しぶりに彼が顔を出したように思う。

演劇はPLAY、想像力を使った遊びだと私も教えられてやってきた。

ときおり顔を出す彼に、私は本当の豊かさを教えられる。

気になった点

・プレビュー公演ということもあって、狙いとしてのドタバタと上手くいってないドタバタが混同していたように感じる部分が多々あった。

・音響スピーカーの位置が客席に比べて上すぎて通過していく。演者とは時間や空間を観客が共有しているが、音響だけ分断されてしまっている印象。

・台詞聞き取れない箇所多々あり。マスク、フェイスシールド問題がなんとも。顔や口の動きが見えないと俳優を観る楽しみが減るなぁ。

追記

一緒に観に行っていた田島さんが、自分の近くで観ていた男の子とリアクショとる場所が俺同じなんだよね。と言っていたことが印象的で、確かにあの劇場には沢山の子供がいたんだなぁと思い楽しくなった。

密にならないように劇場を後にしたお客さん達が一階で中々帰ろうとせず、なんとなくおしゃべりをしている風景を見て、これからの福岡の劇場に必要な機能を再認識することとなる。空っぽの入れ物ではなく、ホールが劇場になっていただきたいと強く願う。

劇場とは、施設や建物のことではなく、劇的出会いが生成されるための「場」のイデオロギーのことである。どんな場所でも劇場になることができるし、どんな劇場でも劇が生成されない限りは、日常的な風景の一部となる。−迷路と死海− 寺山修司

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?