天国の猫しか知らない秘密の話。

飼い猫のおなかを蹴ったことを、今日まで誰にも言わずにいる。

生まれたときから猫がいる家庭だった。名前はモモ。自分が小さいもんだから、モモを自分より弱いものだとか守るべきものだとか思ったことはなかった。

モモは、赤ちゃんだった自分を守ってくれていたんだよ。あったかくてふわふわしたものには、優しくね。小さかった自分に、母はよくそんな話をした。なるほどそういうものなのだな、とそのとおりにした。

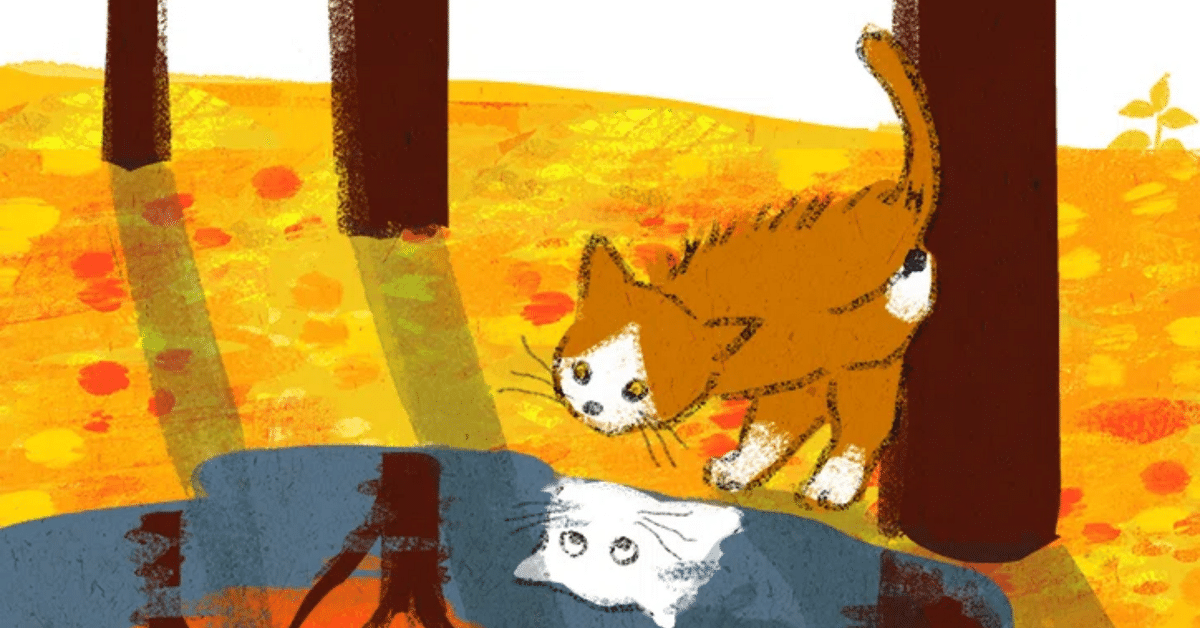

遊んでいるとぬいぐるみに交じってモモが並び、遊びつかれて眠ってしまった自分の横にはモモが丸くなる。晴れた日には玄関先で、母が抱いたモモに猫草をあげたりもした。幼いころの写真には、床に座った自分と、その自分とだいたい同じくらいの大きさのモモが並んでいる。

自分にとってモモは、仲の良い兄のようなものだった。母もいつもそう言った。

そこに、甘えがあったのだろう。

なにがきっかけになったのかは覚えていない。でも確かに、右足でモモの脇腹あたりを蹴った。

その日、そのときの自分はとにかくむしゃくしゃしていた。多分、4歳くらいのころ。そういうぐちゃぐちゃした感情をいなすには、まだ幼かった。リビングに自分とモモしかいないのを確認して、モモを蹴った。

蹴った、というには足りないような、「当たった」のほうが近しいような、そんな一撃だった。モモだって、鳴きもせず飛びのきもしなかった。「優しくね」と何度も言った母の声に咎められているようで、それが精一杯の八つ当たりだった。やっちゃいけないことだと分かっていた。

数年経って、モモは死んだ。自分が小学校にあがる年の元日、家族みんなで看取った。

両親が泣くのを見たのは、このときがはじめてだった。そして、死というものを目の当たりにするのも、このときがはじめてだった。モモにもう会えなくなる。そのことだけを理解して、父と母のあいだで自分も泣いた。あのとき蹴ってごめんね。それだけを考えていた。

だから、モモを天に見送るときも「ごめんね」としか言わなかった。言えなかった。「ありがとうしようね」と自分を抱きしめた母は、そのごめんねを不思議がった。

両親は今でも、このことを知らない。母の「優しくね」に背いたこと、感情にまかせて仲良しの兄を蹴ったこと、モモの兄としての優しさに甘えたこと。罪悪感という言葉では言いきれない重さがあった。

モモの死は多分、来るべくして来た死だったのだと思う。4歳児の申しわけ程度の蹴りで死んだわけではない。と、思う。

でもあのことがなければ、あともう1年や1ヶ月や1日くらい、もしかしたら生きていてくれたんじゃないか。まだ家族でいられたんじゃないか。大人になった今でも、そんなことを考えてしまう。あの日、モモが死んだ日、4歳の自分もそう考えずにいられなかった。

モモが死んで20年近い。ようやく、ごめんね以外の言葉を伝えたいと思えるようになった。

遊んでくれて。守ってくれて。あの日、思わずぶつけた感情を受けとめてくれて。

兄でいてくれて、ありがとう。

いつかまた、こっちの世界に生まれてきたいと思ってね。そのときは、今度は自分の弟になりにきてください。

最後まで読んでいただきありがとうございます。またぜひ遊びに来てください^^