[読書ログ]地図で見る インドハンドブック

画像はAmazon販売ページより引用。

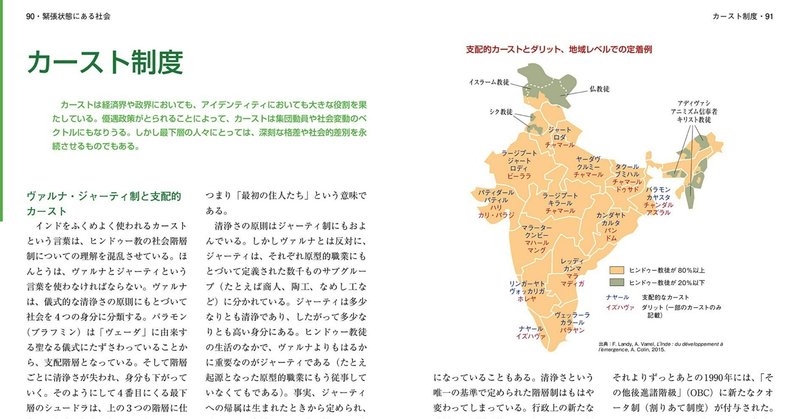

支配カーストがカタカナで書いてある本は初めてみた。ASVRを見たのでレッディの4文字に「そういうこと?」と解像度が広がる思い。(そしてカンマ…)

イザベル・サン=メザール著。

コロナ前だから2019年?下手したら2018年に買って積んでいた本だがRRRの副読本として引っ張り出して来たらビンゴ。大変良い本だった。インド映画見るようになったけど政治とか歴史とかいまいちわからんという方がざくっと知識を深めるには最適だと思う。冷静で客観的な考察が書名の通り地図とともに解説され、非常に分かりやすい。(いちおう州名と配置はざっくり頭に入っている人の感想ではあるが。)印象に残ったポイントを書いておく。

感想

・インドが実際に多様であること、その歴史的背景が簡潔ながらも情報量たっぷりに解説されている。

・歴史をみるとムスリムは確かに侵略者としてやってきたけれども、それをいうなら古代にはアーリア人も侵略者のはずであり、同じロジックで排斥対象になってしまう。あとにはアディヴァシしか残らないはず。歴史の厚みを考えると、ムスリム排斥は中国が清朝を侵略者と定義するような無茶を感じる。(辛亥革命の時代にはそういうこともあったようだけど、あの国民党や共産党をもってしてもそこまではむりだったということで結論は出ている気がする)

・アウラングセーブが反ムスリムキャンペーンで利用されているということ。実際ひどかったしなんだこいつと思ってしまうけど、悪かったのは治世であり行政であり、ムスリムだから悪というわけではないはず。感情的に流されないようにしなくては。

・1900年の飢饉で2000万人死んでいる。RRRの時代はここから20年しか経っていない。ヴェンカタパパは確実にこの時代を知っている。パーラクルティ村は税が払えなかった。英国は助けてくれなかった。傷跡はとてもとても深いはず。

・地方政党がローグサパーで2014年時点で46.5%もっている。存在感は日本のちまちました野党とは比べものにならない。2019年、いやここまできたら2024年の結果を反映した新版が待たれる。

・1980年代のBJP躍進の頃の支持理由は馬政権初期の台湾と似ている気がする。民進党は不正と求心力低下でだめになりかけていた…しかし民主主義を守りたいという人たちに支えられて今がある。さてインドはどうなる。

・アヨーディヤー事件で4000人近くが亡くなったのは2000年代の出来事。決して遠い昔のことではない。何もしなかったモディさんの対応は植民地時代の宗主国イギリスの態度といい勝負という気がしてしまう。

・インドは原油輸入国。資源には困りがちで、開発援助を外交手段にしている。でも産油国は大概ムスリム国家なんですが。自国のムスリムを迫害しておいて他国のムスリムには原油のために援助を送るというのはおかしな対応に思える。

・最大の投資先はインドネシア、あとブータン、アフガニスタン。ここまでしぶとく生き残ってきたブータンまじかっこいい。東日本大震災直後に国王が来日なさったのは偶然じゃなかったと確信した。あのタイミングなら注目され感謝されると分かっていたから。外交の天才かよ

・悪名高い出生前の性別による選別が今問題になっているのは、結果から見て中産階級。農村でも上流階級でもなく。持参金が問題になっているのも中産階級。上流階級はこういうことをするらしいので、我々もしようということ…と受け取った。これからのインドを担う人たちであり、悪習から目を覚ましてくれることを祈る。

・バングラデシュ難民はかつては比較的快く迎え入れられていたが、現在は迫害されている。ヒンディーでも迫害するというのはBJPの政策には理解できないところがある。しかし日本の入管行政の惨状と比較して、難民条約を批准していないのに大量の難民を受け入れてきたインドには頭が下がる。(一応調べたけどまだ批准していないっぽい。)

・インド陸軍は中国に次いで世界第2位の規模を誇る。どうかこの2国が肉弾戦をやる事態になりませんように…。

・ドラヴィダはサンスクリット語で南インドの意味。語族からして違うんだなあという感慨。

日本…

同書に挟まれていたチラシに「地図で見る日本ハンドブック」があったのでぜひ読んでみたいと思ったが、このノリで考察される日本、ちょっと怖いなと思ってしまった。現代日本いろいろいけてない。しかし、だからこそ読むべき本という気がしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?