外国語の扉を開ける合鍵作り 〜世界の言語で複数形〜 4時間目

4時間目は、英語の複数形を取り上げてみます。

子どもたちは世界の色々な言葉で動物の言い方を観察し、単数/複数の形に注目して言語を分類し、何語か調べ、世界地図を見て言語の答え合わせをしました。前回までの授業はこちらにまとめています。

これまでに世界の5つの言語で単数・複数の形を見てきました。日本では中学からは英語を外国語として勉強していく子がほとんどです。英語の教科書で複数形が出てきたら「あ、これは、あの時の!」と思えたらいいなぁ、と考えています。

もう一つは、この外国語の流れのまま英語に接したら、フラットな視点で英語を見ることができるのではないか、と考えました。つまり、英語も外国語の一つ。

英語で複数の形を作る

英語も自分たちで複数形のルールを調べて見つけられるかどうか、やってみました(私が大好きなtwinkl というサイトの、こちらのプリントを使いました)。

まず、左側に単数形を書きます。次に、複数形にするにはどうしたらいいか、子どもたちに聞きます。

余談です。

ジョリー・フォニックスを習っている子どもであれば、このプリントに書かれている英語は、音を聞けばある程度単語を書くことができます。音を聞いて、音の通りにアルファベットの文字で記録ができる。これは書くための基礎であり、子どもたちが自分でメモするためには欠かせないスキルだと考えています(フォニックスについてはこちらにまとめています)。ここで書いているのは、フォニックスの授業をすでに受けている子どもたちであることを最初にお断りしておきます。

知っている子は「最後に『 s 』をつけるんだよ!」と教えてくれます。みんなも「そうそう!」と賛成。ということで、最後に「 s 」を付けて複数形にしていきます。

音を確認しながら「 s 」をつける

単語の最後に複数形の「 s 」をつけながら、この「 s 」は全部同じかどうか、子どもたちと確認しました。単語を言いながら自分の「のど」を触わります。

cups, apples, bees

この「 s 」は全部同じ? 違いはある? 何が違う?

子どもたちは「 s 」の発音になるものと、「 z 」の発音になるものを体で確認します。なぜ、「 s 」「 z 」の違いが生まれるんだろう?

他にも books, pens, balls, desks と教室にあるものを、喉をさわりながら言っていきます。そのうちに、子どもたちは、次のようなルールを見つけました。

ことばの最後の音がポイント!

のどがふるえない時は「 s 」で、のどがふるえる時は「 z 」

そして、一緒にプリントを確認します。

*英語の音は本当はカタカナ表記しない方がいいのですが、便宜上、この記事では一番近い音で書いています。

cup 「 p 」は、のどは震えないから cups は「カップス」

apple 「 l 」は、のどが震えるから apples は「アポゥズ」

bee 「 ee 」は、のどが震えるから bees は「ビーズ」

「s」って、3つ連続でもいいのかな?

問題は次です。今までと同じルールで複数にしたら…

glass - glasss ???

え!? 『 s 』 を3つも続けちゃっていいの?

glass の最後の音は「 s 」、のどは震えないから「 s + s 」だとすれば「グラスス」。無声音「s」の連続は、かなり言いにくいです。あ、連続子音(フォニックスで既習)だとしたら「 s 」が3つで…「グラス―」?子どもたちも、glasss は違うのかもしれない…と思い始めます。

「先生、調べてもいいですか。」

「はい、どうぞ。」

iPadで調べた子どもたちからはすぐに報告があがりました。

「先生、 glasses だった!」

ついでに発音も調べさせます。発音調べでは、Google翻訳が程よく便利です。教員が発音するのもいいですが、子どものタイミングで何回も発音をチェックできる方法を知っていると、先生がいなくても自分で確かめられます。

ここで、ある子の発言がありました。

「グラスス」より「グラスィズ」の方が言いやすい。

もしかして、「 s 」で終わる英語は言いやすくするために「 es 」になってるんじゃない?

実際に「 s 」で終わる他の英語(突然の振りに、あべが大慌てですが) class, kiss, dress を提示、複数の形はどうなるのか調べました。すると、すべて「 es 」です。その時、「先生、box は、最後が s の音じゃない?」との発言。

box(ボックス)も? brush(ブラシ)は?

box は確かに、文字は「 x 」ですが、最後の音は「 s 」です。そして「 x + s クスス」は確かに言いにくい。そこで、調べてみると。

「 boxes, foxes だった!」

それでは、ワークシートの brush はどうでしょう?brushの最後の音は「 sh 」、のどは震えないから「 sh + s」だとすれば「ブラシス」。

のどを震わさずに「シス」というのは、言いやすいのか、言いにくいのか?

「シス」の無声音を、のどをタッチしながら自分たちで何度も言って確かめます。言いにくい気もする、という子。言えなくはないけど、という子。早く言うのは、言いにくいのかも、という子。

「先生、調べてもいいですか。」

「はい、どうぞ。」

「 brushes だった!」

では、次の「 horse 」は?

最後に「 e 」が付いていますが、音としては「 ス 」で終わります。子どもたち曰く、これはもう「 e 」があるから、ただ「 s 」を最後に付けるけど「ホースス」は言いにくいから、horses と書いて読み方は「ホースィズ」。

最後の「 car 」は、のどが震えるから「カーズ」。言いづらくないから普通に「 s 」を付ける。

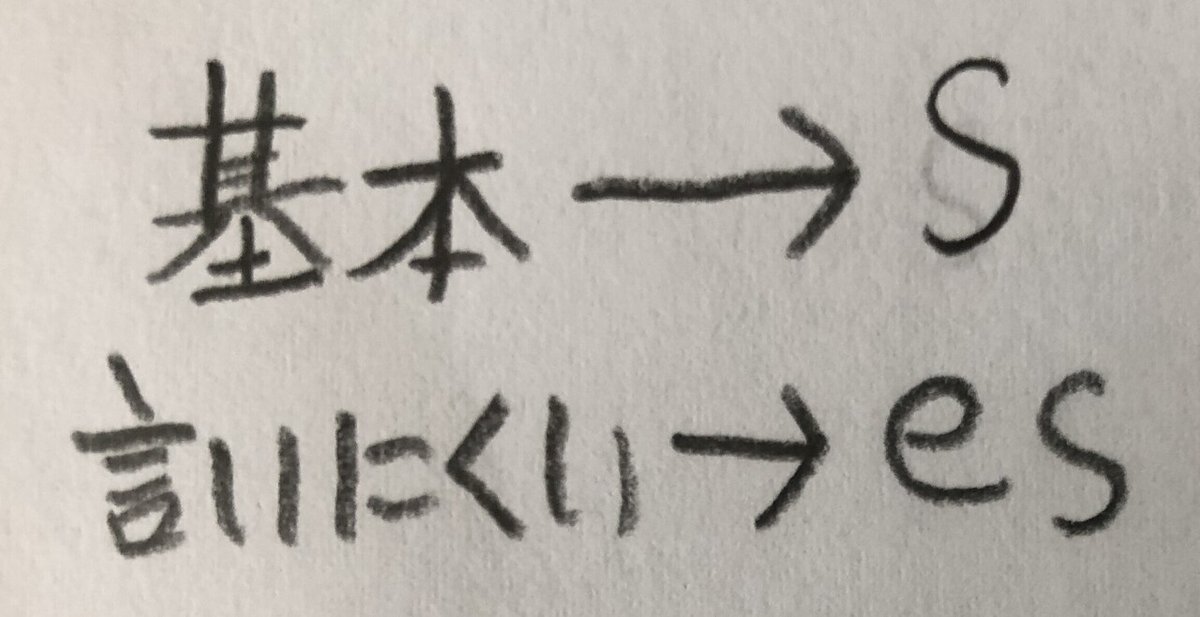

ということで、音からのアプローチで、「 s 」「 es 」のどちらを付けるのか、子どもたちなりにまとめたルールがこちらです。

至ってシンプルですが「迷ったときに口でつぶやいて判断する」というのは、あながち間違いではないのかな、と。自分なりにルール(方略)を見つけることができて子どもたちも満足顔でした。

家で調べてくる子ども

ある子が学校で見つけたルールを家族に話したそうで、他にも「 es 」になる時のルールを聞いてきました。せっかくなので、授業の中で報告してもらいました。他にも「 ch 」「 o 」の時は「 es 」になる、とのこと。

実際に、喉を触りながら、言いにくいかどうかを確かめました。

「 ch + s 」は確かに「チス」って言いづらいかもしれない。子どもたちは「わかる、わかる!」と「 ch 」もルールに入れることには賛成しました。

しかし、「 o 」に関しては疑問が残ったようです。

「 o + s 」は、「オズ」で、言いやすくない?

なんでこれが「 es 」なんだろう?!

*その子が「親に聞いてくる!」との事だったので報告を待ちましたが、いまだにその報告はありませんし、子どもたちも忘れたようです。語末が「 o 」の場合、私も子どもに対してうまく説明できる自信がまだありません…。

quizsも言いにくい

ここで、ある子がこんなことを言いました。

「ズズ」も言いにくくない?

確かに。しかし「 z 」で終わる単語ってあるかしら?なかなか思いつかなかった私は授業中、子どもたちと一緒に「 z 」で終わる単語を探しました。

あ、quiz がある!

quizs クイズズ は確かに言いづらい。調べると quizzes!

「あ、z がダブルになるパターンだったっけ?そうか、母音の位置か!」と、まだ指導していないフォニックスのルール(母音の干渉)が出てきたのですが、子どもたちは「あ、s も ss だったもんね〜」とあっさり流しました😅。

ことばのルールを、自分なりの視点で

ルールを言われた通り、説明通りにそのまま覚えるのではなくて、「なぜこういうルールになるのかな?」「ほかにもルールがあるのかな?」という視点で英語に接することができれば、機械的な暗記に少し血が通いだすのかもしれない、という淡い期待があります。

英文法専門家から見たら非常に拙い実践かもしれませんが、それでも「子どもが自分なりに外国語の方略を見つける」という行為は、私は尊いと考えています。そして、こういう時間を中学に行く前、できたら小学校でいっぱい作りたい。

「自分でルールを考えてみる」という体験は、外国語の学習において、ある意味「根っこ」になるのではないかなぁ、と考えています。皆さんは、どう思われますか?

次回は、最後の時間。いよいよ日本語を考えてみます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?