嫁の気持ち(ショートショート)

また腐っている。私は色が落ちて異臭を放つ食材達を、冷蔵庫の中から取り出した。鮮度の落ちた物はすぐ捨てなさいって、いつも言っているのに!

「ちょっと洋子さんッ。こっちに来なさい!」

今にも噴き出しそうな怒りを抑えつつ、息子の嫁を台所に呼び出した。

最近の若い者はたるんでいる。うちに来た嫁もそうだ。料理もできない。掃除もできない。まるっきり、役に立たない女。息子はなぜ、あんな娘を嫁にしたんだろうか?

私は腰の痛みを我慢しながら、ゴミ袋を用意した。冷蔵庫の整理をするための準備が終わった後に、洋子さんはやっと台所に来た。

「洋子さん。これは何ですか?」

私は洋子さんにもちゃんと理解できるように、腐った食材をテーブルに並べていった。

「あ、それは三日前に買った材料ですね。使わないと、すぐにダメになっちゃうんですよ」

「そんなことはわかっているわ! 何で鮮度の悪い物を買ってきてしまうのか、私は聞きたいの!」

「そ、それは……」

洋子さんが視線を落とす。そんな顔をする位なら、最初から買ってこないでよ!

「ホントにグズで役立たずだわッ。早く新しい物を買いに行きなさい。今晩のおかずはロールキャベツなのよ。これじゃできないわ!」

「……わかりました」

洋子さんは財布を持って、ため息をつきながら家を出て行った。

ため息をつきたいのは私のほうだわ。体が思うように動いたら、あんな娘に家の事は頼らないのにッ。

腰の痛みはひどく、足のほうも具合も悪かった。六十歳をとうに過ぎ、体はもう若くない。足腰が弱くなるのは仕方がないこと位、わかっている。

でも、私は家事をやらないわけにはいかない。嫁には到底、任せられないから。腰の痛みさえ無ければ、外出して自由に歩きながらスーパーへ買い物に行くのに。

冷蔵庫の中を整理して待っていると、洋子さんは帰ってきた。手にはビニール袋を提げている。中には萎びたレタスが入っていた。

「何でレタスを買ってきたのッ。キャベツを買ってきなさいよッ、キャベツを。あんた、レタスとキャベツの違いもわからないの!」

洋子さんは唇を噛み、両手で顔を塞いだ。

「急いでキャベツを買いに行きます……」

「私も付いて行きます。また間違えたら、それだけ時間の無駄ですからね」

嫌味を言って私は車椅子を用意した。家を出て、洋子さんに車椅子を押してもらい、車庫にある車に乗り込んだ。洋子さんはシートベルトを締め、ゆっくりとアクセルを踏んだ。

車は軽快に道を走っていく。風景が流れるように、私の視界に入ってくる。もう外は秋の季節だった。知らないうちに、町行く人達の服装は変わっていた。この前病院に行った時は、みんな半袖だったのに。

洋子さんは黙々と車を運転している。無言でウインカーを出し、右に曲がった。……あれ? 何故、右に曲がった?

「洋子さん、どこに向かっているの?」

洋子さんは無言だった。車はどんどん人里から離れていく。次第に山が見えてきた。自殺者が後を絶たないという、有名な山だ。

「私をどこに連れて行くつもりなの!?」

私の体は恐怖で震えた。これは仕返しなの? 私が洋子さんにきつく当たっているから、自殺に見せ掛けて私を殺すつもりなんだ。

「だ、誰か助けてー!」

窓を開け、助けを呼ぶ。だけど、回りに人なんていなかった。

「お母様、何を言っているのですか?」

急に車は止まった。

「はい、着きましたよ」

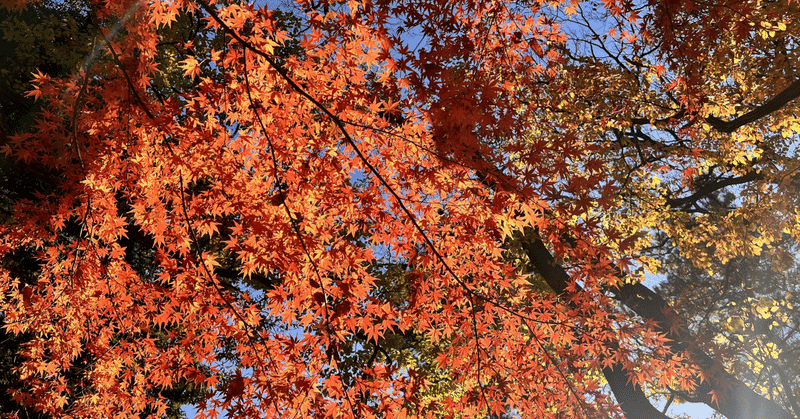

眼下に、イチョウやカエデで一杯の素晴らしい景色が広がっていた。赤や黄色、ほのかに残っている緑の葉。写真や絵では描ききれない自然の芸術が、私を迎えてくれた。

洋子さんは車椅子を出して、私を車の外に連れて行ってくれた。ここは山の頂上だった。

「ずっと、お母様をこの場所に連れて行きたかった。誰も知らない穴場スポットなんです」

いつ以来だろう、家の外に出たのは。最近は、ずっと家から一歩も出ていなかった。

「買い物を失敗していたのはわざとです。こうでもしないと、お母様は一緒に外出してくれないと思いましたから」

私の為を思ってそんなことを……。私は溢れる涙を抑えることができなかった。

「ありがとう、洋子さん。今まできつく言い過ぎてしまって御免なさいね」

「いいんですよ」

洋子さんは私の背中を強く押した。

「鮮度の落ちたモノを、捨てに来ただけですから」

もし、ああたのアフォな話をもっと読みたい! とお砂糖一粒でも思っていただけたならぜひサポートをお願いします。飛んで喜びます。そしてもっともっとあなたに笑顔を届けられるよう、活動費として使用させていただきますっ。