【教師/管理職向け】武蔵美デ情2年次の「webデザイン基礎」について

武蔵野美術大学デザイン情報学科で非常勤講師をしている新井です。2年選択必修の「webデザイン基礎」の授業を担当しています。

以前、学生向けに授業内容を紹介する記事を書いたのですが、こちらでは教師、管理職の方や、同業のデザイン職の方に向けて「デザイン系の学生を指導するにあたって考えていること」を書いていこうと思います。

学生の方も、教えている側の考えを知る機会はあまりないと思うので、興味あればぜひ読んでみてください。

教える側の目標を設定する

この授業では「良いものを作らせる」という教える側の目標を立てています。ある時までは「やる気のある学生だけやればいい」と思っていたのですが、今は「受講してくれた学生全員に良いものを作らせる」ことを目標にしています。

目標を掲げたのには「アシスタントへの指示」と「学生への指導」の違いを考えてからです。

一応僕は10年以上デザイナーとして経験があり、仕事でアシスタントをつけることもあるので「自分で手を動かさず、アシスタントに指示をする」ことで、自分が作業するのと同等のクオリティのデザインを制作することができます。ただ、これが「学生に対し指導のみで良いものを作らせる」となると、一気にハードルが上がりクオリティコントロールが難しくなります。

アシスタントへの指示と、学生への指導の主な違いは下記です。

・決定権を学生に持たせる

・アイデアを提案するが指示はしない

・授業内の限られた時間で指導する

かなり大きな違いですが、これらの点がクリアできれば、「学生に対し指導のみで良いものを作らせる」ことができると考え、「良いものを作らせる」という目標を設定しました。

授業内でPDCAサイクルを回し、いろいろな改善を試した結果、実際に作品のクオリティも上がってきたように感じています。ここからは具体的に良いものを作らせるのに効果的だった方法を書いていきます。

①コミュニケーションの方法を教える

授業はグループワークで行っているのですが、「チーム内のコミュニケーションの活発さと最終成果物のクオリティはほぼ比例する」ことが分かってきました。また、上手くいっていない場合「学生の能力が低い」というよりも「やり方が分かっていない」だけのケースが多くみられるため、コミュニケーションの方法を教えるようにしています。

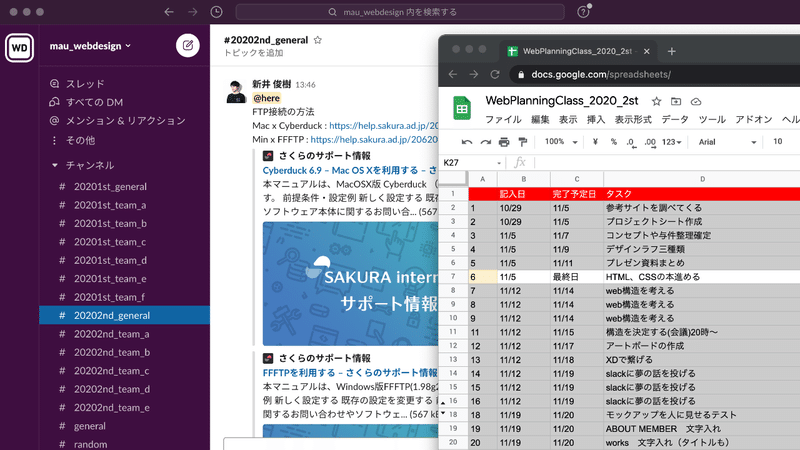

【Slack】

一番効果があったのがSlackの導入です。ポイントは、全チーム内のやり取りを学生、講師ともに全員が見れる状態にしていることです。Slackの便利さに加え、周りから見られている緊張感、他のチームのやり取りを参考にできることなど、学生からも好評です。「〇〇さんと連絡つかないんです…」という事態もこれでかなり減っています。

【Googleスプレッドシート】

タスクリストとしてスプレッドシートを利用しています。授業の終わりに次の週までのタスクをまとめ、担当者と締め切りを決めるようにしています。「〇〇さんが作業進めてくれなくて…実は私が全部やってました…」という美大あるあるを無いようにするためです。

また、Slackとスプレッドシートは内容を成績に反映することを学生に伝えています。やや厳しいルールですがコミュニケーションロスが少なくなれば、と思い実施しています。

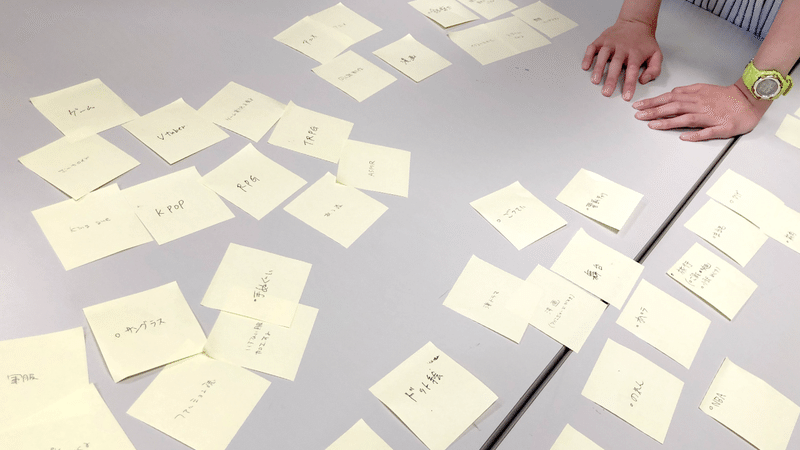

②チーム仲を素早く深める

これも人見知りが多い美大生には重要なことだと考えていて、特にテーマや企画を決める初期段階で、はっきりと自分の意見を言える関係になっているかどうかは最終成果物のクオリティに大きく影響します。

この授業では、初回のチーム分けの直後、制作物のテーマを決めるために「自分の好きなもの」を付箋にかいてチームで共有するようにしています。個人主義者が多い美大生ですが「推しの話」をするのは大好きなので、共通点を見つけて仲良くしてもらう狙いがあります。

他にもチーム対抗のミニワークショップなど、チーム仲を深める仕掛けを授業内にいくつか設定しています。

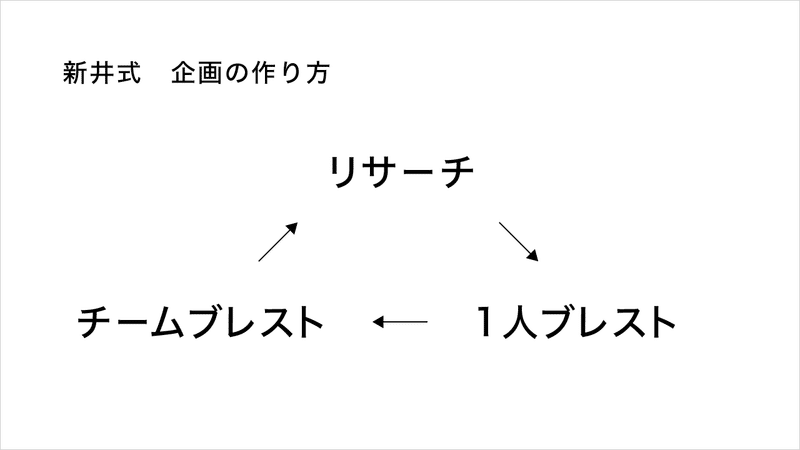

③メソッドを伝える

以前はアイデアを考えるために、1、2時間ほど自由時間をとっていたのですが、フワっとしたアイデア出しで時間が過ぎてしまっていました。これも、「発想力が無い」というよりは、「やり方がわからない」ように見えたので、アイデアワークショップを取り入れ、発想するためのメソッドを教えることにしました。短い時間で、「リサーチ→1人ブレスト→チームブレスト」を繰り返すやり方です。

また、別の回では学生同士でお互いの作品を相互レビューさせ、作品を客観的に見る方法を教えるなど、「メソッド」そして、「メソッド自体の重要性」も意識的に教えるようにしています。

④モチベーションを維持させる

美大の授業では、参考作品を紹介することが多くありますが、見せる作品は、学生の反応をみながら随時アップデートしています。プレゼンの前週にはジョブスの初代iPhone発表時のプレゼン見せるようにしています。学生の反応も良く、プレゼンに工夫が見られるようになりました。

⑤プレッシャーを与える

最終プレゼンは外部から審査員(という名の友人)を呼び、チームごとに採点して順位をつけるようにしています。Slackやスプレッドシートもそうですが、見られていることを意識させることで、プレッシャーをモチベーションに変えてくれればと思っています。

まとめ

ここまで偉そうに書いてみましたが、たった3年間1コマの授業を担当しただけの新人で、失敗することも多々あります。

また、非常勤講師という立場上、他の教員の方と情報交換する機会もあまりなく「こんな感じでいいのか?」と思いながら手探りで試してみています。他の方の考えや、他の先生の授業を聞いてみたいなとも思っていますので、ぜひご意見ご感想などいただければと思っています。

あと、授業見学したいよ、という方もぜひ連絡ください!

※学生向けに授業内容を書いた記事もぜひご覧ください