生物基礎2学期末模擬テスト(無料) by 茶茶 サティ

12月1日を目安に解答を投稿します。頑張って解答してみてください。

内容は… 体液と循環系、魚類の体液濃度調節、腎臓、血糖の調節と肝臓、ホルモン、免疫です。

解答用紙

問題

2022/12/2

注) 横並び解答欄は、共に正答で得点とします。

Ⅰ 次の文を読み、以下の問いに答えよ。

ヒトの体内の細胞は,( ① )とよばれる液体に浸されている。 ( ① )は血管内を流れる( ② )と,リンパ管を流れるリンパ液,および組織や細胞間にある( ③ )に分けられる。 体温など( ① )の要素が一定の範囲内に維持されていることを( ④ )という。

血液は有形成分である血球と液体成分である( ⑤ )からなる。血球には赤血球,( ⑥ ),( ⑦ )の3種類がある。

( ⑥ )は体内に侵入した細菌や異物を排除し、( ⑦ )は出血を止める( ⑧ )というはたらきを持つ。( ⑧ )の際には、( ⑨ )が生じ、その作用で( ⑩ )の反応が起きて、( ② )が( ⑪ )という塊と( ⑫ )という液体に分離する。

(1) ①,③,⑦,⑧,⑪,⑫ に適する言葉を、下の【語群】から選んで入れよ。ただし横並び2つ正解で得点とする。

【語群】 リンパ液 組織液 体液 体内環境 恒常性 白血球 血液凝固 肝臓 腎臓 心房 心室 血しょう 血清 血ぺい 血統 血筋 血液 血小板 免疫 食作用

(2) ⑥と⑦に相当するものを、右図ア~ウから記号で1つずつ選べ。(完答)

(3) ⑨および⑩に相当する組み合わせを下から1つずつ選び、記号で答えよ。

A トロンビンからプロトロンビン

B プロトロンビンからトロンビン

C トロンボプラスチンからプロトロンボプラスチン

D フィブリノーゲンからフィブリン

E プロフィブリノーゲンからフィブリノーゲン

F フィブリンからフィブリノーゲン

(4) 出血のもとになった傷などが治ったとき、 ⑧ を分解する作用を、特に何というか。

(5) 右図の(ア)~(エ)は,循環する血液の量が多いおもな器官を示している。下記の【器官】がそれぞれに対応するものとして、(ウ)と(エ)に相当する器官を,1つずつ示せ。(完答)

【器官】 小腸 腎臓 肝臓 肺

(6) 次の (オ) と (カ) の特徴をもつ血液が流れている血管の記号を図中の A~Jから1つずつ選び、その名称を書け。(完答)

(オ) 尿素の濃度が最も低い。

(カ) グルコースの濃度の変動が最も大きい。

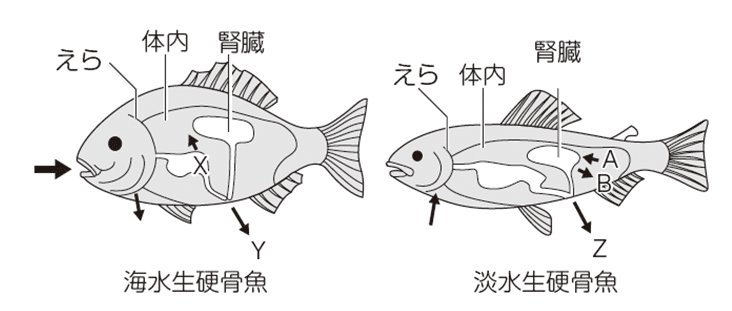

Ⅱ 次の文を読み、以下の問いに答えよ。

右図は,硬骨魚の体液濃度の調節を比較したものである。淡水生硬骨魚の状況と、その対応について適切なものを,それぞれ記号で選べ。

淡水生硬骨魚の体内は,外部との濃度の差により、水分が( ① ア 多い イ 少ない )状態になってしまう。

したがって腎臓では( ② ウ 濃い尿を少し エ 濃い尿を多量に オ 薄い尿を少し カ 薄い尿を多量に )作って排出している。

一方無機塩類については,餌に含まれているものは腸から、周囲の淡水に僅かに含まれているものはエラを通じ、エネルギーを用いて吸収することによって、体液の濃度を一定に保っている。

(1) 上の文の ①,② について、もっとも適切な語句を、( )の中から1つずつ記号で選べ。(完答)

(2) 下線部のような、エネルギーを用いる物質やイオンの取り込みまたは排出を、特に何というか。

(3) 海水生軟骨魚は,細胞内に「ある物質」を多量に蓄えて,海水との濃度差を調節している。この物質の名称を答えよ。

(4) 海水生硬骨魚の「尿の濃度とその量」について,②の選択肢に倣って簡潔に記述せよ。

Ⅲ 右図は,ヒトの腎臓の一部を模式的に示したものである。

(1) 図の (イ)と (ウ),(エ)と(オ) にあてはまる名称をそれぞれ答えよ。

(2) (オ)や(エ)において、水の再吸収を促進する働きを持つホルモンの名称 および内分泌腺(部位まで)の名称を示せ。

イヌリン(多糖類)を静脈注射すると,ネフロンにおいて,ろ過されても再吸収されずに尿中に排出される。動物にイヌリンを注射したところ,10分間の尿量は10mLだった。また同時に調べた血しょう・原尿・尿での各成分の濃度(mg/mL)は表のようになった。

(3) 表にある、「尿素」を合成する器官の名称を答えよ。

(4) 表の空欄(a),(b)にあてはまる数値を答えよ。

(5) イヌリンの血しょうから尿への濃縮率(倍)から考えて、この10分間にろ過された血しょうの量(mL)を求めよ。

(6) 10分間の,グルコースの再吸収量(g)を求めよ。

(7) 10分間の,尿素の再吸収量(mg)を求めよ。

Ⅳ 下の図1は,ヒトの血糖濃度調節のしくみを表したものである。

(1) (ア) , (ウ)に相当する器官の名称を答えよ。

(2) 自律神経 (エ) と (オ) の中枢を、部位の名称まで含めて書け。

(3) (エ)は自律神経の一方であり,副腎髄質にも接続している。(エ)の

名称を漢字4文字で書け。 また,(エ)が右図2の(a)または(b)の

いずれに相当するかを示せ。(完答)

(4) (エ)の末端から分泌される神経伝達物質の名称を書け。

(5) (エ)が興奮すると,ひとみ(瞳孔:黒目の中心部)には

拡大 または 縮小 の,どちらの応答が起こるかを答えよ。

(6) また,(エ)が興奮すると,心臓と胃腸の消化作用にはどういう応答

が起こるか。①~④から適切なものを1つ選び,番号で答えよ。

① 拍動を促進し、消化作用も促進する。

② 拍動を促進するが、消化作用は抑制する。

③ 拍動を抑制し、消化作用も抑制する。

④ 拍動を抑制するが、消化作用は促進する。

(7) 冬の寒さで自律神経(エ)が活発に働くときの体の反応を、それぞれ2者択一で選び、 ⑦ ⑨ ⑪のように答えよ。

・汗腺【 ①促進 ②促進しない 】

・立毛筋【 ③収縮 ④収縮しない】

・体表の血管【 ⑤収縮 ⑥収縮しない 】

(8) 自律神経(オ) の末端から分泌される神経伝達物質の名称を書け。

(9) (カ)~(コ)はホルモンである。 (カ) , (ク) , (ケ) の作用を①~⑩から1つずつ選び(重複可),ホルモンの名称を書け。

① グリコゲンを合成し、血糖を下げる

② グリコゲンを合成し、血糖を上げる

③ グリコゲンを分解し、血糖を下げる

④ グリコゲンを分解し、血糖を上げる

⑤ タンパク質を合成し、血糖を下げる

⑥ タンパク質を合成し、血糖を上げる

⑦ タンパク質を分解し、血糖を下げる

⑧ タンパク質を分解し、血糖を上げる

⑨ ホルモン(ケ)の内分泌を促進する

⑩ ホルモン(ケ)の内分泌を抑制する

(10) 血液100(mL)あたり、溶解しているグルコース(mg)を答えよ。ただし、血液の密度を,1.0(g/mL)とする。

右図は,健常者と糖尿病患者の食事前後の血糖濃度の変化とホルモンXの血中濃度の変化を示したものである。グラフの実線は血糖濃度,破線はホルモンXの濃度を示している。

(11) 糖尿病患者は(A),(B)のどちらか。

(12) また,この ホルモンX の名称を答えよ。

血糖値を制御する器官の代表は肝臓である。 ヒトの肝臓のはたらきに関する次の問いに答えよ。

(13) 肝臓を構成する,「毛細血管を中心にした1mm3 程度の細胞

の集合体」の名称を答えよ。

(14) また,肝臓の重さが、体重に占める割合(%)はどの程度か。選

択肢から選んで、番号で答えよ。

① 0.2% ② 0.7% ③ 2% ④ 7% ⑤ 12%

⑥ 17% ⑦ 22%

(15) 肝臓の機能として誤っているものを次の①~④のうちから番号で

1つ選べ。

① デンプンの合成・分解 ② タンパク質の合成・分解

③ 解毒作用 ④ 体温保持のための熱の発生

(16) 肝臓は消化器系の一部であり、赤血球を分解して胆汁を作り出し

ている。

胆汁によって消化が促進される栄養成分 および 胆汁に含まれる有

色成分をそれぞれ選択肢から選んで、番号で1つずつ答えよ。

① 糖質 ② タンパク質 ③ 核酸

④ 脂肪 ⑤ 無機塩類

⑥ イヌリン ⑦ インターロイキン ⑧ クレアチニン

⑨ チビリベン ⑩ ビリルビン

Ⅴ 右図は、ヒト体内の内分泌腺の位置を示したものである。

(1) 図中の①(器官と部位の名称まで)および⑦の器官名を示せ。

図の②から分泌されるホルモンは,②以外の別の場所にある細胞で合成・分泌され,②に蓄えられたものである。

(2) ②から分泌されるホルモンの合成を行う場所はどこか。部位まで含めて、その名称を答えよ。

(3) このような,ホルモン分泌の仕組みをもつ神経細胞を特に何とよぶか。

右表は内分泌腺とそこから分泌されるホルモンについてまとめたものである。ただし(ア)は前ページ図の⑤に作用し,(イ)は前ページ図の③に対して作用する。また ,(ケ) と (コ) は血糖調節に関わるホルモンである。

(4) 表中の (イ),(オ),(ク) に相当するホルモンのはたらきを下の選択肢から記号で1つずつ選び、そのホルモンの名称を示せ。

a :甲状腺からのホルモン分泌を促進する。

b :代謝を促進し,両生類では変態を促進する。

c :糖質コルチコイドの分泌を促進する。

d :タンパク質合成や骨の形成を促し、成長を促進させる。

e :骨に作用し,骨中のCa2+を血液中に放出させる。

f :腎臓でのNa+の再吸収を促進する。

ホルモンがはたらきかける特定の細胞は (サ) 細胞とよばれ,その細胞膜表面や細胞内部に特定のホルモンと結合するための (シ) をもつ。 ホルモンの分泌量の調節には,その中枢が重要な役割を果たしている。例えば甲状腺が分泌する (オ) が増加すると,その濃度上昇が中枢に作用して,放出因子や (イ) の分泌を抑制するので (オ) の分泌量が減少する。 このように血液中のホルモン濃度が高いとそのホルモン分泌を抑制し,逆に,低いと分泌を促進するようにはたらく濃度の調節の方法を, (ス) 作用という。

(5) (サ),(シ),(ス) に適切な語句を入れよ。

Ⅵ 次の文章を読み,以下の問いに答えよ。

生体には,病原菌などの侵入を防いだり,侵入した異物を排除したりするしくみが備わっている。異物の体内への侵入は,まず,物理的・化学的防御によって防がれている。また,体内に侵入した異物を排除するしくみには,生まれつき備わっている( ア )と,生後に得られる( イ )がある。

(1) 文中の空欄 ア, イ に適語を入れよ。

(2) 下線部について,①~④から正しいものをすべて選んで,その記号を答えよ。

① : 皮膚はケラチンなどを含む厚い角質層を持つ

② : 皮脂や汗腺の分泌物は皮膚の表面を弱塩基性に保つ。

③ : 汗や涙は酵素リゾチームを含み、殺菌作用がある。

④ : 口や消化管などの粘膜は,外界と接していない。

以下の文を読み,問いに答えよ。

上図のように,体内にインフルエンザウイルスなどの抗原が侵入すると,まず細胞(a) やマクロファージなどの食細胞が抗原を取りこみ,食作用によって分解する。 これらの食細胞は,ウ分解した抗原の一部を細胞外に示す。

これを受けた細胞(b) は,抗原に対する抗体をつくるよう細胞(c) に指示する。

細胞(c) は分裂・増殖した後,抗体をつくる細胞(d) に分化し,大量の抗体をつくって体液中に放出する。体液中に放出された エ 抗体は抗原と特異的に結合して,抗原は無毒化される。これをマクロファージなどが食作用によって処理する。

一方細胞(b) は,示された抗原に対応する細胞(e) の増殖も促進する。 これによって増殖した細胞(e) は,ウイルスなどに感染した細胞などを直接攻撃して破壊する。

(3) 文章中および図中の細胞 (a) ~ (c), (e)の名称を,次の選択肢中からそ

れぞれ1つずつ番号で選べ。

①:キラーT細胞 ②:ヘルパーT細胞

③: B細胞 ④:ⅰPS細胞

⑤:樹状細胞 ⑥: 抗体産生細胞

(4) 文章中のウ下線部 および エ下線部の反応を何というか。

(5) 抗体を構成するタンパク質の名称を答えよ。

(6) 図の(B)に対して,図の(A)に示したような,抗体による免疫を特に何というか。

(7) 細胞(b),(c),(e)の一部は,抗原の情報を記憶する細胞に変化する。2回目に同じ抗原に対して,1回目よりも早く多量に抗体がつくられる免疫反応を,特に何というか。

右図は,マウスに1回目として物質Aを注射した後,マウスが産生する抗体量の変化を示したものである。

(8) 次の①~②の場合,抗体産生量はどのようになるか。それぞれグラフ中の(ア)~(ウ)から選べ。

① 2回目として物質Aを注射した場合,物質A に対して産生される抗体量。

② 2回目として物質Bを注射した場合,物質A に対して産生される抗体量

(9) ヒトの免疫機能を極端に低下させ,エイズ(後天的免疫不全症候群)を引き起こすウイルスの名称を答えよ。

(10) 以下の文章の中で、「免疫」と関係が最も薄いものを,記号で1つ答えよ。

A:毒蛇のマムシ噛まれたヒトに,あらかじめ備蓄してあった「血清」

を注射した。

B:杉の花粉が飛散する春、くしゃみや鼻水、眼のかゆみに悩まされる。

C:まだ罹っていないので,「流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)」の予防

接種を受けた。

D:エビやカニを食べたあとは、いつも発疹(ホッシン:赤く腫れる)が

出るので困っている。

E:梅干しを食べたら耳や舌の下が痛くなり、大量の唾液が分泌された。

F: 腎臓の移植手術のために、HLAを調べてもらった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?