身体活動の「シン基準・指針」は、最新エビデンスやセグメントした啓発で、どう変わり、どう伝わるのか

6月26日開催の「第1回健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会」を傍聴しました。

「第1回健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会」資料

身体活動基準・指針の改訂が始まりましたね。

第1回なので、事務局からの本検討会の方向性と論点、澤田亨構成員から元となる研究事業の説明、そして以降は、改訂に向けての論点を中心にオープンディスカッションという構成でした。座長は、日本整形外科学会理事長・九州大学教授の中島康晴先生です。

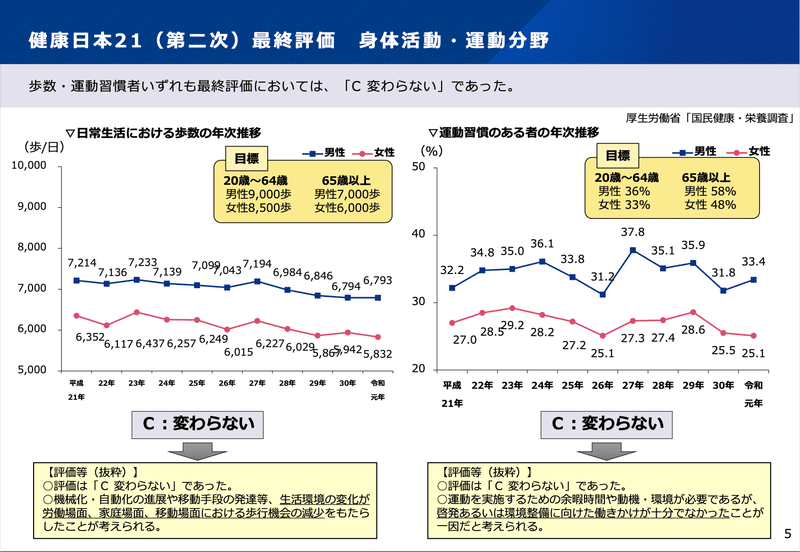

●健康日本21(第二次)の評価では、国民の「歩数」「運動習慣」は変化なし

健康日本21(第二次)における12年間で「歩数」も「運動習慣」も変化がなかったという評価となりました。データを見ると、歩数は、増えるどころか、減ってきているのでは、とさえ感じます。成人女性の運動習慣の少なさも気になります。

2024(令和6)年度よりスタートする健康日本21(第三次)では、「歩数」「運動習慣」など身体活動・運動分野の目標は、下記になります。

現状を踏まえ、健康日本21(第三次)のコンセプトでもある「実効性(Implemenation)」「誰も取り残さない(Inclusion)」を踏まえることに重点を置いた指針・基準づくりとなりそうです。

●前回積み残した課題と、研究事業への展開

前回の「運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書」 (2013年)で

「8.おわりに 今後、こどもの身体活動基準、高齢者の運動量の基準、座った状態の時間の上限値、全身持久力以外の体力(特に筋力)の基準等について、科学的根拠をもって設定できるよう、研究を推進していく必要がある。〜〜」

といった積み残した課題が記載されており、これを受けた研究事業が行われ、下記の研究成果が、研究代表者でもある澤田亨構成員から報告されました。今回の改訂では、下記内容が反映されることになりそうです。

ちなみに、前回のアクティブガイドの内容はエビデンスが確認され、継続した啓発がされるようです。

研究事業の報告書はコチラに

厚労科研「最新研究のレビューに基づく「健康づくりのための身体活動基準2013」及び「身体活動指針(アクティブガイド)」改定案と新たな基準及び指針案の作成」

●「改訂に向けた論点について」のフリーディスカッション

研究事業を踏まえて、事務局にて「改訂に向けた論点について」として下記の5つの論点が提示されました。それぞれの論点の詳細は資料4にまとめられています。

【論点1】属性等を踏まえた構成について

【論点2】「座位行動」の取扱について

【論点3】「筋力トレーニング」の取扱について

【論点4】「マルチコンポーネント運動」の取扱について

【論点5】こどもにおける推奨値について

ここからは論点について構成員の発言で気になったところを

(事務局や澤田構成員から回答もありましたが、今回は議論という点で発言のみ記載しています)

【論点1】属性等を踏まえた構成について

簡潔にわかりやすく、3つ折りリーフレットという構成など、工夫を凝らした前回の指針「アクティブガイド」でさえ、認知度はあまり変わらず15%程度。

より実効性のある取組(Implemenation)、誰一人取り残さない (Inclusion) という点から、認知度を高める手立てとして属性ごと、具体的には、こども、働く人、高齢者、慢性疾患を有する人の4種リーフレットなどの構成をイメージしているように感じました。

○前回のアクティブガイドは「生活習慣病予防」というアウトカムが明確だったが、今回はセグメントすることで、アウトカムがぼやけてしまうのでは。

○セルフチェックなど、自分ごとと感じる仕掛けが必要ではないか。

○心身の障害のある人などへの情報が必要では。

○慢性疾患を有する人については、各学会のものと整合性を。

○大前提となる「誰にとっても身体活動が大切であること」をしっかり伝えることが大切。

【論点2】「座位行動」の取扱について

○座位行動という言葉がわかりづらい、また、座位時間を中断して立ち上がりさえずればよいという、身体活動へのモチベーションを下げる可能性や、車いすの人など座っていることが多い人へ誤解がないように、表現の仕方や伝え方に注意を。

○リモートワークが増えた人、ゲームやネットをみすぎる子どもなど、属性に応じた「座りすぎ」へのメッセージが必要ではないか。

【論点3】「筋力トレーニング」の取扱について

○筋力トレーニングは心血管疾患・糖尿病予防だけでなく、健康長寿によいという、日本らしい表現を入れては。

○示されたデータはリスクがV型になっており、筋トレのやりすぎについても記述すべきでは。

○強度について提示しないのか。

【論点4】「マルチコンポーネント運動」の取扱について

○ラジオ体操やご当地体操などは、マルチコンポーネント運動か。今までの運動とマルチコンポーネント運動をどのように扱うのか。

○「マルチコンポーネント運動」の定義を。

【論点5】 こどもにおける推奨値について

○こどもの身体活動は両極化している。運動時間は「60分以上」だけでなく「○○分以下」も入れるべきでは。

●検討会を傍聴して

今回の議論は、改訂全体についてのためか、「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」と「健康づくりのための身体活動基準(運動プログラム?)」と一緒の議論となったため、どちらにどこまで記載するのかが、少しわかりづらく感じました。

澤田構成員からは、一般向けは「アクティブガイド」、専門職、政策立案者向けは「身体活動基準」。

目的も「アクティブガイド」は国民の元気・幸福感、「身体活動基準」はアウトカムとお話しいただきました。

ここらへんが、次回以降に具体的なものが出てくると、すっきりと理解が進むかと思いました。

啓発への新しい試み、そして座りすぎや筋トレなど、新しいエビデンスが加わった「シン指針・基準」はどう変わるのか、楽しみにしています。

--

ただ、こどもの身体活動の議論で、「こどもは、健康づくりのためでなく、運動したくなるようにすることが重要」という話を聞きながら「いゃあ、大人も同じじゃないかなあ」と思う私でもありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?