自主ゼミ「社会変革としての建築に向けて」開講を前に 連勇太朗インタビュー

変化が迫られている時こそ理論を

──いま、建築の方法論を考え、書くことのモチベーションについて聞かせてください。

先行きが見えない時代に確信を持って戦略を立てるために、その方向へ向かう道筋となる理論が必要です。「先行きが見えない」というのは、あらゆる状況について言えることですが、誰にとっても身近な事象としては、新型コロナウイルス感染症のパンデミックがあります。半年後のこともはっきりと見えていません。日本国内であれば、史上かつてない超高齢化や少子化、格差拡大が進んでいます。当然そうした不確実な社会のなかの一制度である建築や職能の変化は必然です。

さらに大きな視点で見れば、地球環境問題、そして、あらゆるシステムをかたちづくる新自由主義(ネオリベラリズム)の行く末はどうなっていくのか、とても不安です。いまや資本主義は地球の隅々にまでいきわたり、その外部に出ること、そうした想像力を得ることすらほとんど不可能になっています。どんな行為も、崇高な思想や理念も特定の「スタイル」として市場原理に回収されてしまうのが現実です。SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)であっても、利潤追求の仕組みに容易に絡め取られ、換骨奪胎されてしまいます。当然、建築家の実践も例外ではなく、クライアントの経済的な指標の範囲において機能し、それ以上の力は発揮され得ないという限界があります。一方で、特に若い世代の地球環境問題への意識の高まり、ジェンダー平等化への運動など、社会的公正を求める動きが世界各地で活発になってきています。こうした動きを引き受け、建築を通して複雑化する現代社会に貢献するためには、いま当たり前だと思われているいくつかの前提を覆す必要があります。新著は、そのために必要な理論や概念を道具として示すことが目的です。

建築の議論が積み上がっていかないことの危機

──建築論の不在が叫ばれて久しい状況に一石を投じようということですね。

目の前の現実を真摯に観察し、深い理解や批評に基づいたデザインを意識的に実践することができている建築家はとても少ないと思います。リアルな方法論が欠落していて、それを埋める必要があります。

私の同世代で、同じような問題意識を持つ人もいないわけではなく、様々な媒体で文章を発表してはいるものの、それぞれが書いて発信して終わっており、分散したままで議論が積み上げられていません。言説がある種の塊として見えてこないことは大きな問題です。議論のプラットフォームが成立しにくい時代の言説空間とはどのようにあるべきなのか、考えなくてはいけないと思いますし、その基礎となる理論的枠組みを誰かが示す必要があります。

議論の場が成立していない状況として、新国立競技場問題は象徴的な出来事です。発注側の問題、設計者選定の仕組みの問題、市民との信頼関係、日本建築学会や職能団体の問題、専門メディア・一般メディアの問題など、あらゆる面から、建築という制度がこの社会のなかでまともに成立していないことを示しています。問題が起きた後も、業界全体として総括するような動きがないのは遺憾です。制度の改善や社会からの信頼回復への無自覚さを感じています。

建築家の職能が社会において認められており、機能しているのであれば、抽象的な理念や作品性を追求する価値があると思いますが、そもそもそうした回路がないなかでは空虚です。東日本大震災の復興の様子も色々思うことがあります。

──東日本大震災以降、建築を社会に開くといった言説や、共有スペースによってコミュニティを再構築するような実践・語りが多々見られるようになりました。

住民やユーザーとワークショップを行い、みんなが参加してつくるような事例やノウハウが蓄積されているのは好ましいことです。しかし、建築的知性としてなにが前進したのかは実際のところ定かではありません。ローカル・アーキテクトの仕事としては価値があると思いますが、その効用は限られていて、むしろより大きな問題を不可視化してしまう可能性があることも認識しなければいけません。縁側や土間、共有スペースをつくるだけでコミュニティが再構築されるわけではないからです。

そういう意味で、いま圧倒的に不足しているのは、建築物が生み出されるシステムについての思考であり、住政策や社会構造にいかに介入しプロジェクトをつくるかという議論です。住民やユーザー、社会福祉法人やNPO、行政など複数のネットワークと協働しながら、仕組みをつくり、制度を変えるところまでやるべきで、それこそが建築家の果たすべき役割と言えないでしょうか。

2021年にプリツカー賞を受賞したフランスの建築家ラカトン・アンド・ヴァッサルは、低所得者向け住宅団地の持続可能性、エネルギー問題、コストなどを考慮しながら、外部に面積を拡張させるなどの空間的アイディアによってソーシャル・ハウジングの再生に取り組んでいます。同じくプリツカー賞を2016年に受賞したアレハンドロ・アラヴェナは、住民が入居後に手を加えながら拡張できる余地と資金繰りのシステムを含んだ「半分だけ建てる」ソーシャル・ハウジングを実現させ、その手法はチリ以外の国でも展開されています。そうした、政策や事業と連携させたプロジェクトでなければ、一過性のもので終わってしまいます。

では、こうしたプロジェクトがどのようにして生み出すことが可能なのか、そのための実践理論が必要です。

継続的な議論の土台を

──なぜ、「自主ゼミ」として参加者を募るのですか。

私は、2006年に大学に入学しましたが、雑誌『10+1』や『インターコミュニケーション』など、骨太の批評に触れる機会がありました。しかし、こうした雑誌も休刊してしまいましたよね。私が生きてきた平成という時代は、新自由主義が激しく進行した時代であり、「失われた30年」とも称される日本経済が衰退していった期間です。インターネットが行き渡り、みながスマートフォンを手にし、様々な媒体がWebへと移行した時代でもありました。テキストは、批評ではなく140字のつぶやきに変わってしまいました。

ここ数年、文章を書いて発表しても、それが届き、読まれている実感を感じることができませんでした。先ほどお話したように、議論が積み上がっていくようなプラットフォームも存在していません。今回、本を執筆するうえで、単に書いて出版するというプロセスではなく、少しでも書いたものをネタにして色々な方と議論してみたいと思いました。また、特に私より若い世代の人たちと話し、感想を聞いてみたいと思いました。それで、書いていくプロセスの途中で色々な方の意見を聞き、フィードバックしながら、本をつくるプロセスを通して、小さくてもなにか議論が始まる土台ができればいいなと考えました。

建築家は「物」の設計だけをしている場合ではない

──ゼミで特に考えていきたいことは。

新著の主題である「社会変革としての建築」について議論したいと思っています。ここでは、社会変革と建築の関係を3つにカテゴライズしています。現在の諸実践を理論的に考えるという意味でも、フレームワークとしての有用性をゼミの議論を通してテストしてみたいです。

社会変革と建築の関係を考えることは、建築の可能性を考えると共に、建築や空間の限界をクールに観察し、見極めることでもあると思います。社会は多様なレイヤーの重なりによってできています。僕らも複数のコミュニティに属し、色々なキャラクターをスイッチしながら生きています。今、コロナ禍によって移動が制限され、様々なオンライン・コミュニケーションに費やす時間がますます増えているように、空間に情報環境が欠かせないレイヤーとして加わっています。かつてのように実空間が特権的なものではなくなっているのです。建築「物」(=ビルディング)によって可能なことは限定されていて、その限定性を引き受けたうえで最大化を考えるべきです。建築と社会の構造的な関係性に踏み込んだ言説が必要だと思っています。

──そうしたことを考えるに至った経緯やコンテクストについて聞かせてください。

学生時代からずっと感じていた建築家へのフラストレーションがあります。例えば、慶應SFCで教鞭を執っていた坂茂さんに対しては矛盾を感じていました。主要な仕事は富裕層向けで、その贖罪としてボランティア活動をしているわけです。構造的な問題に触れずして、社会修復への貢献はできないのでは、と思っていました。また、塚本由晴さん・貝島桃代さんらの、『メイド・イン・トーキョー』(鹿島出版会、2001年)をはじめとする都市をつぶさに観察する視点は批評的で非常に大きな影響を受けましたが、その成果は小さな建築や住宅として結実するに留まっており、そうした住宅を支えている社会的なフレームワークは変わらずのままです。批評を超えた実効性のある変化を起こすことが可能なのか自問自答してきました。建築家は、いまだビルディングの設計に集中しすぎているように感じます。こうした経緯もあり、ビルディングを超え、アーキテクチャの水準から議論を組み立て直し、実践モデルを示す必要を感じています。

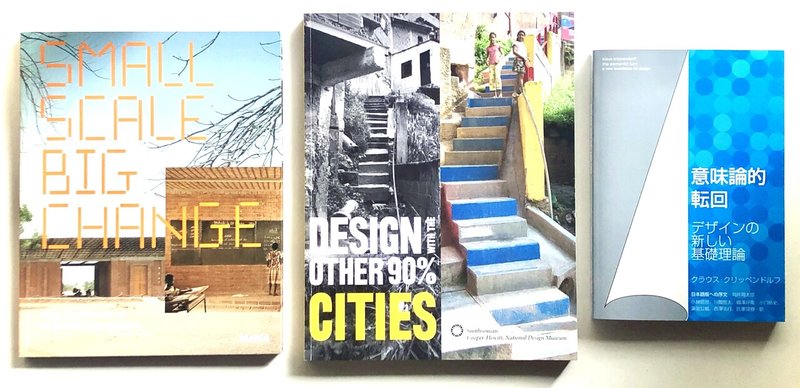

デザイン理論家のクラウス・クリッペンドルフは、デザインの対象が、社会の複雑化あるいはポスト工業化社会に移行するにつれ、プロダクト単体からコミュニケーションやインタラクション、サービスへと拡張していることをわかりやすく示しています。新著において重要な示唆を与えてくれました。

世界では、ニューヨークのクーパー・ヒューイット国立デザイン博物館で開催された「Design for the Other 90%」(2007年)や、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された荒廃した地域での改善を促す社会的なプロジェクトを扱う「Small Scale, Big Change: New Architectures of Social Engagement」(2010年)など、2000年代後半に動きがあり、こうした方向性を理論的に探求していく必要が強くあると確信するようになりました。新著を通して、こうした状況を分析し、実践に転化するためのパースペクティブが示せるのではないかと思っています。

アーキテクチャによる社会の再構築──建築物・コミュニケーション・ネットワーク

かつて磯崎新は、建築という概念の延命のために、「解体」したり「否」や「反」によって状況に対応してきたわけですが、現在の技術と社会的想像力があれば、建築物だけでなく、コミュニケーションやサービスを含めた包括的な枠組みから建築を捉え、「解体」ではなく「実装」のメタファーによって建築を蘇生することができるのではないかと考えています。

リアリズムに即して理論的枠組みを組み立てていくため、自分自身で事業と実践を続けてきました。モクチン企画を始めたのは2009年の大学4年生の時で、2012年に法人化しました。2015年頃から始めた@カマタというプロジェクトも2018年に法人化し、高架下の開発や町工場とのコラボレーションに取り組んでいます。

建築的な実践と思考をつなぎながら、「ソーシャル・イノベーションによって社会を変える」という明確な方向性を見出すことができました。こうした理論的枠組みの全体を新著で示す予定です。建築家の仕事を領域横断的に再構築するモデルを見せるだけではなく、より汎用性を持たせ、他の人も追うことができるようにまとめています。

──連さんの今後の活動の予定は。

NPO法人モクチン企画は、これから法人名や組織体制を変え、扱う対象を木造賃貸住宅に限らず拡張し、住まいのセーフティネットを創出していくようなプロジェクトに取り組んでいく予定です。また、2021年から大学の専任教員に着任しました。これからの若い世代に対して、既存の建築概念とは異なる新しいマインドを育成したいと強く思うようになりました。このゼミは、私が受け取ってきたバトンを次に手渡しながら、若い世代の人たちと一緒に考え、議論していくためのコミュニティなのかもしれません。

──最後に、自主ゼミへ招待の一言を。

複雑化した現代社会では、単に文章を書いたり、物を設計するだけではなにも変わりません。理念を社会へと還元するためには、建築に情報環境も絡めた新しい枠組みを能動的につくり、その枠組みから意識的に実践を行っていく必要があります。リアリズムに即した理論・方法論を議論していくのがこのゼミナールであり、コミュニティです。私のなかではある程度道筋が見えているので、ここに希望があることを示したいと思います。共振してくださる方の参加をお待ちしています。

2021年8月 連勇太朗

自主ゼミ「社会変革としての建築に向けて」は、ゲスト講師やレポート執筆者へ対価をお支払いしています。サポートをいただけるとありがたいです。 メッセージも是非!

![millegraph[株式会社ミルグラフ]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/7552664/profile_69995900659a212ec9e086fab060c825.jpg?width=60)