本を贈る

とある大きな商業施設の本屋の一角で洋書の古本がたくさん積まれていた。ぱっと見ただけでもかなり古そうな本ばかりで、吸い込まれるようにして向かった。その一角の入口には、いくつもの古い大きな辞書をうまく積み重ねて大きなアーチが作られていて、そのアーチの先に古本が積まれた大きな木の机がどーんと置かれていた。古本のアーチをくぐって行くタイムトラベルみたいで、すてきな演出だった。

古本には趣を感じる。それは、元の持ち主による書き込みからその方がどの部分が印象に残ったのか、どんなことを感じたのか想像してみたり、ときどき挟まっている古い栞や新書案内からその当時の時代が垣間見えたり、(実際にあったのだけど)ちょうど真ん中のページくらいに押し花がとじられていたり、思いがけず初版本だったりと、真新しい本とはまた違うワクワクを味わえるから。

アーチをくぐりぬけてゆっくりと見てまわる。ハードカバーの本が多く、小説、絵本、携帯用の聖書、英独や英仏の辞典、映画やアートをテーマにした写真集などバラエティに富んでいて、約80年前くらいから30年くらい前に刊行されたものが多かった。

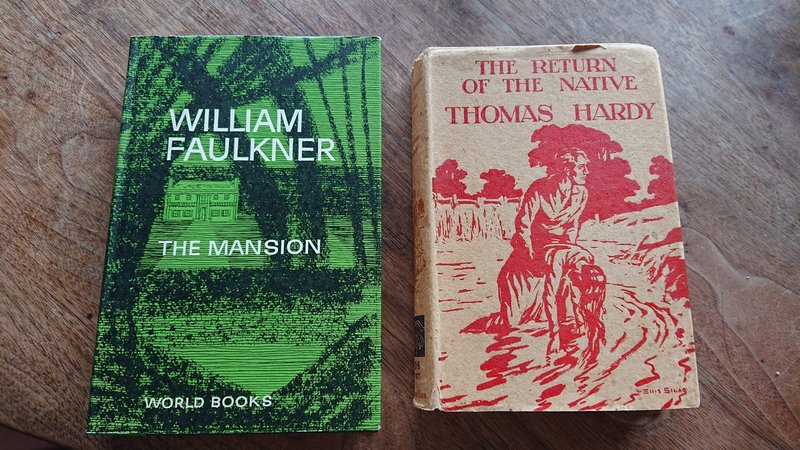

どれも500~1,000円という価格設定も魅力的で気がつくと10冊ほど抱えていた。けれど、家の和室の積読の山を思い出し、ぐっとこらえてWilliam Faulknerの "The Mansion" とThomas Hardyの "The Return of the Native"の2冊だけ買うことにした。レコード(CD)のジャケ買いみたくどちらも装丁に惹かれて手に取らずにはいられなかったのもあるが、フォークナーの原書は読んだことがないこと、ハーディに至っては読んだことがなかったため選んだ(恥ずかしい)。

フォークナーの”The Mansion”『館』は、三部作と呼ばれている『村』(原題:The Hamlet)、『町』(原題:The Town)に続く最後の小説であるため、まずは1作目と2作目を読んでからにしよう。難しそうだけど。

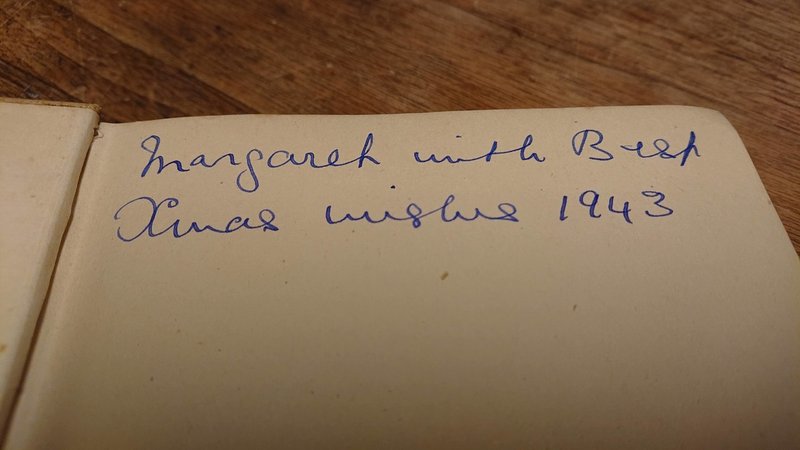

帰宅してさっそく少し読んでみようとThe Return of the Nativeを開いたら、1ページ目の余白に

Margaret with Best Xmas Wishes 1943

と書かれていた(Margaretで合っているかな)。1943年のクリスマスにだれかがMargaretにこの本を贈ったということか。発行元はMacmillan and Co., Limitedと記されているので、おそらくイギリス国内でのやりとりだったのだろうと想像する。1943年……どんな時代だったのか。やはり思い浮かぶのは第二次世界大戦中であり、日本の形勢がどんどん悪くなっていった時期。1943年当時の日本で、家族でも友人でも同僚でもいい、果たしてだれかに「本を贈る」というゆとりはあったのだろうかと考えた。少なくともイギリス(あるいは連合国側)には「本を贈る」という人間的な営みは存在していたということである。少し衝撃を受けた。

▲

そんなことを言いつつも、2020年の自分はどうか。息子たちに本を買うことはあるけれど、友人や家族に「本を贈る」ことはほとんどない。でも、おすすめの本を紹介したり貸すことは多いし、その逆もたくさんある。それもある意味「贈る」「贈られる」ことになっていると思う。本を介してだれかとつながる。本の世界をだれかと共有することで心が豊かになり満たされていく。一歩踏み出す勇気をもらえる。

先日、本を読むことでもたらされるすばらしさを教えてくれる圧倒的な本を読んだ。『パトリックと本を読む』(白水社)(原題:Reading with Patrick、ミシェル・クオ著、神田由布子訳)である。人種も社会的な立場も異なる著者とその生徒パトリックがさまざまな本を共に読むことで心を通わし、書くことでパトリックが内面的な豊かさを見出していく実話を描いている。訳者あとがきまで393ページあるが、読み出したら止まらず、一気に読んだ。

翻訳講座で一緒に勉強をしている書評家である友人が、本書の書評を書いて紹介してくれたおかげで出会えた本である。やはり、この一連の流れも「本を贈られる」ことでもたらされる幸福であると思う。そしてなんと言っても翻訳がすばらしいのです。原書も絶対に読みたい!と思わせてくれる翻訳なのです。私もいつかきっと、このように心動かされる本の翻訳にたずさわりたい。

▲

いろいろ思い巡らしているうちに、もしかしたら、翻訳というのは、海外の文学や知識を分かち合いたい相手に「贈る」ということなのではないかという思いに至った。自分が感動した本、文章、もしかしたら、たった1行でもいい、それが伝えようとしていることをなんとしても伝えたい、つまり、「贈りたい」という気持ち。翻訳して「贈る」ことで、読んでくれた相手にもきっと豊かさをもたらしてくれるはずという強い想いを原動力に、これからも翻訳していきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?