【世界もココロもグラデーションでできている】⑲ 「白色の鳥居」④

こんにちは 八彩理絵子です。

前回「朱色の鳥居」についての

お話しをしました。

今回は「白色の鳥居」について

見ていきたいと思います。

「白色の鳥居」

神聖な意味を持つ白い色。

鳥居のルーツは白でした。

やがて仏教が伝来し「神仏習合」という

神様と仏様を一緒に祀った考え方に

なっていき、鳥居も「白」から

仏教から伝わっってきた「朱色」に

変えられていったのです。

江戸時代の後期になると「神仏分離」という

神様と仏様は別々と言う考え方を

持つようになりました。

その結果「朱色」から「白」に戻る神社が

出てきたそうです。

鳥居の白色にはいくつかの

パターンがあります。

・木を利用したもの ・白い塗料を塗られたもの ・コンクリートや石造のもの

白木(しらき)と呼ばれる、

木の皮を剥いだだけのものが

鳥居として利用されていることがあり、

厳密には木の色なので、純粋うよりは黄みがかった色をしています。

白色の鳥居の意味は、白木で出来た鳥居に

由来すると考えられています。

「邪気を払う色」 赤色に魔除けとしてのイメージが

もたれていたように、白色にも邪気を払う、

寄せ付けないといったイメージがあります。

白は明るい陽としてのイメージが

持たれており、赤色と同じくエネルギーの

源を表す色です。

「神聖な色」 白木には「白」という色の特徴と、

「木」という生命としての特徴の

二面がこめられています。

白は白装束や神主の服などの色のように、

純粋・純潔・神聖なイメージを持っています。

また、神様が住むところでもある神社は

いわば「あの世」と繋がっているといえます。

白は霊界を表す色でもあります。

木は「気」と読み替えることができ、

単純に生命の象徴としての大樹のイメージも

合わせ持っています。

朱色の鳥居は魔除けとしての意味合いが

強くありましたが、白色の鳥居には神社が

神聖な場所で霊界・神と通じる場所だということを示す入り口やボーダーラインとしての

意味があります。

白の神社として代表的なのが縁結びで有名な「出雲大社」なんです。

出雲大社鳥居の歴史は白→赤→白なんですよ。そして現在でも白のまま鳥居が立っています。

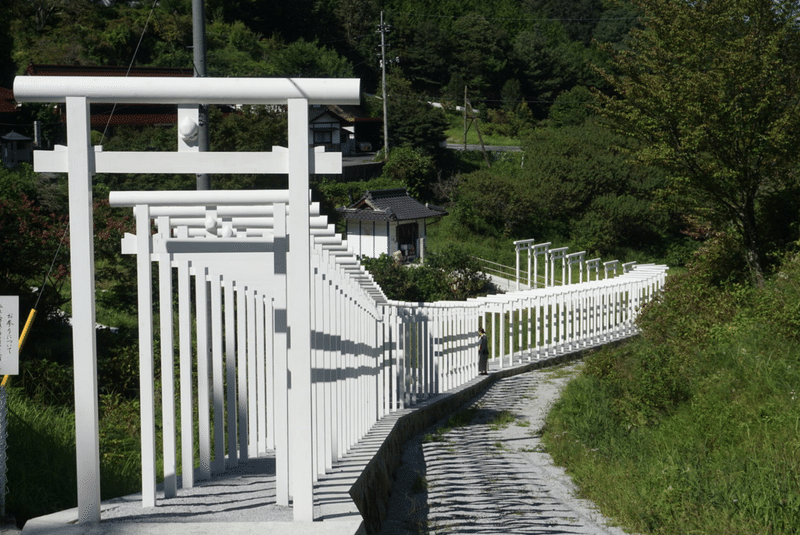

「済渡寺」の「千本鳥居」

赤い鳥居を見慣れていたので、

なんだか新鮮な気分になりました。

是非訪れてみたいです。

ここまで読んでいただき

ありがとうございました。

次回は「神社・仏閣のひみつ」⑤

「黒色の鳥居」です。

今日の伝統色は「大和柿」(やまとがき)

「大和柿」(やまとがき)

その優し気で陽気な調子は、

心を朗らかにしてくれます。

江戸時代の流行色ですが、

その色みだけではなく、

歌舞伎役者、大和屋の三代目、

坂東三津五郎さんから

名付けられたものだからだそうです。

歌川国貞さんの浮世絵にも大和柿の衣装を

身にまとった三津五郎さんの姿が

描かれているようです。

やはりこの伝統色って奥が深くて

ものすご~く繊細ですね。

「柿色」と言われて頭の中で

イメージする色は人それぞれ

自分と同じなんてことは

ないということを前提に

言葉も聴かないとなぁと色からも

感じて学んでいます。

最後まで読んでくださり

ありがとうございます。

大切なお時間をありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?