痛い時代の奇怪な芝居

俗に言う「イタい」人のことをどうしても嫌いになれない。

僕は高校時代演劇部だったのだが、部活で演劇をやるという行為はかなりリスクを伴う行為だ。

なんてったって、「学校」という社会集団で規律に沿った生活をしている学生が、舞台の上で急にデカい声でハキハキしゃべり始めるのである。

しかも、まあ、統計的に言えば、演劇部に入る人なんて大体教室ではそんなに目立たない存在だ。僕自身もガリガリのヲタクだった。

そんな人が、暴力的に明るいスポットライトの下で急にデカイ声でハキハキしゃべり始めるのである。

これで結果を出してたらカッコいいが、なんの結果も出してなかったら相当「イタい」人になってしまう。

なのに、僕はお笑い好きをこじらせてコントがやってみたいという思いから演劇部に入った。

結局はシリアスな劇ばっかりやっていたが、一応3年間舞台には立ち続けた。

しかしながら、もともとそんなに熱心にやってるわけでもなかったので大会で結果を残したことは一度もない。これはイタい。自分でもわかっていた。最悪の道を歩んでいる。

そんな自覚があったのに演劇部を辞めなかったということは、イタイ自分を続けているうちに、自分がイタイと思われる事実に嫌悪感を抱かなくなったことを意味する。

ただただ演劇部にいるのが楽しくて、自分が面白いと思っているシーンがウケたら気持ちいいから在籍していた。外聞は気にしなくなっていた。

知らない間にイタいと思われる嫌悪との戦いに勝利していたのである。

そして、自分のイタさをある程度許容してしまったせいで、他人のイタさも不快に思えなくなったのだ。

たまに、「あいつのSNSイタいからミュートしてるw」という旨の陰口を聞く。

僕には理解できない。

そもそも「イタさ」を感じるということは何かが心に刺さっているという証拠である。

そんな貴重な経験を、ミュートによって自ら避けに行ってどうするのだ。

SNSはそういう、自分だけでは生み出せない外部からの刺激を得るためのものではないのか。

あ、友達を作るためのものか。

そうですね。すみません。

いや、昔は確かに僕にもイタい投稿を見たくないという感情があった。

しかし、自分がイタいことばっかりやってるうちに、「イタさ」をただの不快なものとして片付けるのはもったいなく感じるようになった。

「イタさ」を伴う言動にはもれなく「人間味」がついてくる。

それはAIには生み出せないコンテンツである。

ロボットが演劇してスベッても「あのロボットイタいな」とかは思わないだろう。「あのロボット作った人イタイな」になるはずだ。

そして「イタい」とされる行動の理由は「本人はこれがいいと思っているから」、これのみである。

なんて人間味に満ち溢れた言動だ。

それが実際にいいものかどうかはまた別の話である。

そんな「人間性が出ている」こと自体の興味深さから、僕はみんながイタいと思うような他人の言動でも、むしろ楽しんでしまうようになった。

言ってしまえば、何の影響力もないのにこんなnoteを公開してることだってかなりリスキーな行為である。見てる人の数で言えば演劇より危険だ。

イタいと思ってる人も絶対いるだろう。

ただ、内容が面白いかどうかは置いといて、文章を書くなんていう孤独な作業で生まれたものなど人が出るに決まっている。

正直、もし知り合いが僕のようにまあまあの頻度でnoteを更新しはじめたとしたら絶対毎回見る。たとえ全然面白くなくても、知ってる人が書いた記事なんだったら見ると思う。

そう思ったから僕はただの個人的な趣味だったnoteを公開し始めたし、そう思っているから100回もそれを続けているのだと思う。

僕は高校最後の演劇で、真(まこと)という名前の役を演じた。

真は常にオカマ口調で、シリアスな劇の中での唯一のユーモア要員みたいな立ち回りだった。

最後の舞台ということもあり、もちろん本気で演じた。

役という範疇の中で、自分が面白いと思うことをやりまくった。

イタいとでもなんでも思えばいい。

当時の僕にはもう、イタいことを不快に思う感覚はなかった。

ガリガリのヲタクが少しでも笑いを取ろうとオカマ口調で舞台を駆けまわる様子は奇怪としか言いようがなかっただろう。

この時の自分が、人生で一番イタい自分だった。しかし、人生で一番人間味にあふれていた自分だった。

もし僕がこの劇を客として見ていたら、何を思っただろうか。

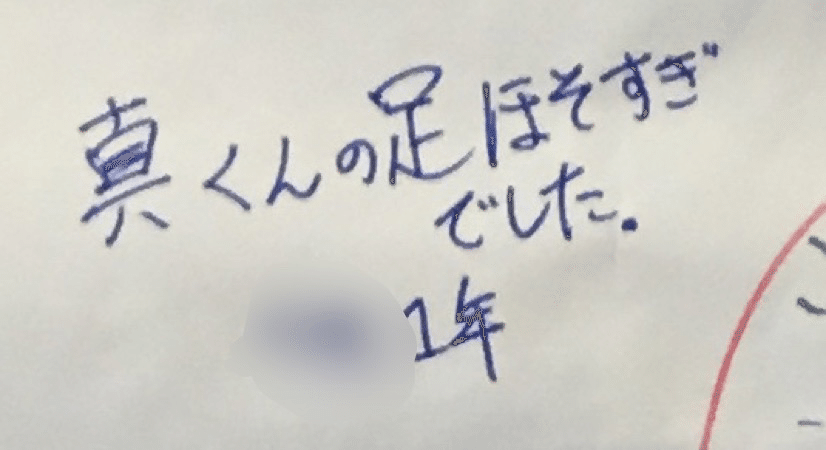

ちなみに、この劇のアンケートにはこんな感想が寄せられた。

この記事が参加している募集

サポートは生命維持に使わせていただきます…