映画『バービー』への疑問、なぜトランプではなく、ビル・クリントンの写真なのか?なぜ東アジア系のバービーには台詞がないのか?新たな『映画政治家』ガーウィグ監督に対する忖度と神格化への懸念

映画『バービー』を初日の朝に見てきました。バービーについては先日この記事を書いたばかりですが、

広告宣伝と映画の価値はまた違うもので、映画としてはよく出来ているのだろう、という思いもあり、またグレタ・ガーウィグ監督の『ストーリーオブマイライフ 私の若草物語』も良かった記憶があるので、初日が休日ということもあり早朝の初回に見てきました。

SNSでは、肯定派が「素晴らしいフェミニズム映画、これが大ヒットして世界は変わる!」否定派が「露骨なフェミニズムでうんざり」といった両極端なのですが、正直な感想としては

「大衆向けの中道路線、部分によってはフェミニズム批判ですらある映画」

という印象でした。

これは筆者だけの印象ではなく、フェミニストのコアな部分からもよく出ている声です。以下に東京大学大学院教育学研究科教授の隠岐さや香教授のツイートを引用します。

<引用>留学時代の友人からは「無知な人にフェミニズムの基礎を説明するレベルの内容」、個人的に好きな配信者(仏)は「ネオリベ自己実現の肯定に留まりこれはフェミニズムではない。若い世代をWokeと揶揄してる」と散々だった〈引用〉

まあこの辺、学問的にフェミニズムやってる人たちにとってはそりゃそうだよなと。逆に、だからこそアメリカの大衆に受けて大ヒットしている面もあるのでしょう。

『バービー』という映画について、ガーウィグ監督が重要なことを語っているインタビューがあるので引用します。

〈引用〉グレタ・ガーウィグ自身は、バービーで遊ぶのが好きな子どもだったが、彼女のフェミニストの母親はバービーに拒否感を持っていたという。本作の宣伝で用いられているタグライン、「If you love Barbie, this movie is for you. If you hate Barbie, this movie is for you.」という言葉は、バービーの持つそんな複雑さを象徴している。

ガーウィグ:私たちにとって重要だったのは、マテル社とバービーの64年史を反芻することでした。私はバービーが嫌いな母のもとで育ったから、バービーに対するいろんな意見のことは母を通してよく知っていました。〈引用〉

これ、すごく重要なことで、映画のコンセプトそのものが「バービーを否定するフェミニストの母親に対する異議申し立て」から始まっているわけです。作中では、サーシャという娘がバービーに否定的で「(バービー人形は)フェミニズムを50年後退させ、女性の自信を奪ったファシスト」と批判し、彼女の母親がバービーに思い入れを持っている。これは要するにガーウィグ監督の母娘関係を逆転させている。フェミニストの母親への違和感を、フェミニストの娘との和解に転化してるわけですね。

『バービー』の良い点

序盤はハリウッド・リベラリズムへの自己批判、自己諷刺になっている

つまり、バービーという映画はフェミニズムが取りこぼした女性性の異議申し立てとその和解を描いている面がある。『kawaii』カルチャーと女性のエンパワメントの両立、みたいなことは日本のセーラームーンなどのアニメ文化、あるいは昔の松田聖子論などがありますが、アメリカで起きてるバービー現象もある部分ではそうだと思う。

言ってしまうと、サーシャみたいな固く真面目な活動家的フェミニストが変化してバービーを受け入れていく、バービー好きの母親と和解するという物語があり、上で引用した隠岐教授のツイートは、それに反発する海外のガチフェミニストのリアルな声をよく伝えている。この映画はサーシャみたいなガチガチのフェミニストを揶揄してるだろ、資本主義リベフェミじゃん、というのはある面でそのとおりではある。

町山智浩氏のツイート。

町山智浩氏はぶっちゃけてしまっていますが、SNSで『バービー』を推してる洋画系ライターさんや評論家の人たちのある部分は、海外のガチフェミニストの間でこの映画がどう言われてるかを薄々知った上で「乗るしかないこのビッグウェーブに、フェミニズム映画が空前の大ヒット!世界は変わる!」とプッシュし、そして男性は「またポリコレフェミニズム映画かよ」と拒否感を持つ構図になっている。どっちも実際の映画からズレてるんですけど、まあ「(ある種の)フェミニズム批判もしてます」ということを言ってしまうと、それはそれで数少ないフェミニスト観客を逃してしまうということを気にしているのかもしれない。

アメリカでも、ガチでフェミニズムの映画はあまりお客さんが来ない。metooムーブメントの発端、ワインスタイン事件を描いた『シーセッド/その名を暴け』は、3200万ドルの制作費に対して興収が1390万ドルでした。日本で20億円ならヒットですけど、アメリカは3000館とかで公開するんで、45億円制作費かけて、ブラッドピットが製作総指揮で名前出して20億行かないというのは衝撃です。ミソジニー男性は反発するけどリベラル女性は観に来てくれる、みたいな甘い状況では全然ない。その中で、『バービー』をヒットさせるためにガーウィグ監督はもう中道に寄せて寄せて、バービーもピンクも大好きよね?それでいいのよ?女性だけじゃなく男性も大変よね?とこれでもかというくらいマジョリティに甘い味付けをしている。

この映画の良い部分…というか、おそらくはアメリカの観客をつかんでるのは、バービーランドというものがある意味ではハリウッド・リベラルの戯画化、自己諷刺になってる所だと思います。バービーランドは女性上位の国で黒人女性大統領、多様性とフェミニズム、みんなお人形で性器を持たない夢の国、明らかに『ディズニー的なるもの』を当てこすって、「でもそんなの虚構の綺麗事、そんなわけないよね?」という導入でアメリカの観客の心を掴むように作ってある。この映画の導入部である、バービーは理想郷で毎日楽しく暮らしていたけど、持ち主の女の子は現実の中で苦しんでいるんじゃないの?というのは、ハリウッドセレブとの理想とそれを見る一般のアメリカ国民の苦境とのギャップをすごく上手く表現してる。それに気がついたバービーが現実世界に向かう所まではこの映画のすごく良い部分で、おっこれは名作かな?と期待を持たせました。しかしこの後は正直言ってかなりの迷走に感じましたので、以下はこの映画についての疑問点を書いていきたいと思います。

映画『バービー』についての疑問点①

バービーたちが行くのは、西暦何年のアメリカなのか?

なぜトランプではなく、ビル・クリントンの看板なのか?

バービーとケンは自分の持ち主の少女を探して現実世界に向かいます。そこでバービーは、バービーランドのフェミニズムと多様性が現実のアメリカにまるで影響力を持っていないこと、定型型バービーである自分がステレオタイプとしてフェミニストから批判されていることに直面しショックを受けます。その一方でケンは、現実世界のPatriarchy(家父長制)に影響を受けてしまう。そこまではものすごく優れた諷刺であり、批評性を持った展開になっている。

しかし奇妙なのは、「現実のアメリカでは男性が大統領!」として映る映像がトランプでもバイデンでもなく、ビル・クリントンの看板であることです。

ビル・クリントンが大統領であった時代は1993−2001年。奇妙なことに、映画の中で「今は西暦何年である」という言及が一切ありません。ビル・クリントンはよく知られるようにモニカ・ルインスキーに関する性的スキャンダルもあり、ホワイトハウスを去った2001年以降に華々しく掲げた看板が街に多いとは思えません。しかもクリントンの写真は顔も若く、同じく貼られているハリウッドスター、シルベスター・スタローンのポスターもかなり若い時代のものです。いったいここは西暦何年なのでしょう?

実は、『バービー』という映画の中で時代設定はかなり混乱しているように見えます。ケンとバービーが街を歩く時、みんな奇妙な視線を向けて笑ったりからかったりしますが、誰一人としてスマホを向けて撮影しようとしません。誰もがスマホを持ち、何かあればすぐに動画を撮影する2023年ではあまりないことです。また、ケンは図書館で通りすがりの女性に「すみません、今何時かわかります?」と聞かれて「男なのに敬語を使ってもらった」と感激します。これも誰もがスマホを持つ時代では、時間を他人に聞くことが減りました。つまりこれはスマホを持たない時代なのだろうか?と思って映画を観ていると、マテル社の社長はiphoneっぽいスマホ端末で通話し、社員はPodcastがどうしたこうした、というジョークらしきものを口にするわけです。その2つの誕生は2000年代。また、バービーランドの黒人バービーが目覚めた時「まるでジャスティスリーグのザックスナイダーカットを夢中で観ていた気分(つまらない催眠にかかっていたという意味)」と口にするのですが、これは2021年に公開されたものです。サーシャの言動は明らかにZ世代的な「ポリティカルコレクト」を意識したものですが、彼女がスマホを使うシーンは一度もありません。マテル社幹部は「90年代には女性のCEOもいた」と口にします。いったいこれは西暦何年のアメリカである設定なのか?

いえ、そんな些細な粗探しよりも、

「バービーたちが現実政界でPatriarchy(家父長制)に直面する時、そこにある「現実のアメリカ男性社会」を象徴する大統領の看板はなぜトランプでもバイデンでもないのか?」

という根本的な疑問が拭えません。ガーウィグ監督ほどの知性と才能を持った作り手なら、「今のアメリカ」の現実をそこに置きたくならないわけがないからです。なぜ、今さらビル・クリントンなのでしょう?

ここから書くことは何の根拠もない個人的な推測なのですが、ガーウィグ監督は本来、バービーたちが向かう現実世界を現代のアメリカに設定し、そこではバイデンなりトランプなり「今の政治」を象徴するものを向き合う構想だったのではないか。それが何らかの事情で断念せざるを得なくなったため、ビル・クリントンの写真でお茶を濁すしかなかったのではないか。

アメリカの政治分断はマジで内戦一歩手前まで来ており、トランプの支持者には「ハリウッドのセレブは世界を裏で牛耳っている幼児人身売買組織の一味だ」と固く信じる人が何十万(どころではありません。彼らがクラウドファンディングで作った映画『Sound of Freedom』は何百億、フェミニズム映画など比較にならない大ヒットを続けています。それは数百万、千万の規模です)と存在し、しかも連邦議会突入事件を見ればわかるように、完全に武装した集団が山ほどいるのです。『バービー』映画の中でトランプの看板とバービーが向き合う、という脚本があったとして(それは単なる筆者の個人的な妄想なのですが、映画の流れを見ればあそこでバイデンもしくはトランプが登場せずビル・クリントンの時代まで戻る方がよほど奇妙で不自然です)それは不測の事態を巻き起こす、という懸念があったのではないか。

何度も言うように、これは筆者のまったく個人的な妄想です。でもそう思わずにいられないほど、バービーたちが現実世界にいる時間は映画の中で短い。行ったばかりなのに、あっと言うまに戻ってきてしまいます。それに反して、バービーランドでケンたちといざこざするシーンは無駄に長い。まるで現実世界のシークエンスで描かれるシーンが何らかの理由で大量にカットされた分を、後半のケンたちの歌やダンスやビーチバトルでむりやり引き伸ばして埋めているかのように思えます。

もちろん、後半のケンたちがバービーランドを家父長制で乗っ取ろうとする、それに対してバービーたちが団結し、自分を見つめさせるシーンはこの映画のキモであり、重要なシーンではあります。ただそのストーリー上の重要性とは別に、延々と歌ったり踊ったり、あるいはビーチバトルをスローモーションにしてみたりという、特に意味のない「時間稼ぎ」としか思えない演出が後半異常に多い。それに比して、バービーたちが現実のアメリカに出会う、という、ものすごく批評性を持つはずのシーンは短く、しかも同時代性をぼかすことでその意味が弱まっています。本当はバービーたちは「まだセクハラの多かった昔のアメリカ」ではなく「フェミニズムのあとでバックラッシュが覆う現代のアメリカ」と向きあうはずだったのではないか。

Patriarchy、家父長制の象徴としてリアルタイムのバイデン、トランプはあまりにリスクが高い。かと言って黒人であるオバマを家父長制の象徴にするわけにも行かない。ブッシュジュニアを出せば、しょせんは民主党のプロパガンダと国民の半分に見向きもされなくなる。それで結局、セクハラ事件を起こした民主党の白人大統領ビル・クリントンまで時代を戻らざるを得なかったのではないか。その変更が、映画の中でスマホが出てきたり出てこなかったり、30年は昔のスタローンのポスターが貼ってあるのにポッドキャストやザックスナイダーカットの話をしたりするという、時代設定の混乱として残っているのではないか。これが筆者の個人的な推測なのですが、それが当たっているかどうかは別にしても、「言うほど現実と対決してない」というか、現代アメリカの諸問題に具体的に言及することをむしろ徹底して避けているという印象は拭えません。

それが「現実描写としてはクリントンとスタローンでお茶を濁し、観念の世界であるバービーランドでケンと思想上の対決をする」という脚本になっているのではないか。

映画『バービー』についての疑問点②

ケンたちの描写は、本当にPatriarchy(家父長制)批判になっているのか?

それは「男らしさ」を笑っているのではなく、

「男らしくなれない男」を笑っているだけではないのか?

もうひとつの疑問点がここです。前述したように映画『バービー』は現実のアメリカ政治、トランプやバイデンといった「今の」イシューについての言及を避け、マテル社幹部への軽いいじりを除けば、「家父長制批判」の大部分をケンたちを描写することでお茶を濁しています。

でもそれは、本当に「男らしさ」への批判になっているのでしょうか。最初から女の子のためのおもちゃであるケンたちはどことなく中性的で、男らしくなろうとしてもなりきれないところがあります。映像的にも、ケンたちのファッションは意図的に微妙にダサくしてあります。そして、ケンたちはバービー同様に性器、ペニスを持っていません。

町山智浩氏のnoteでの音声解説を200円で購入して聴くと、ここにはケンのモデルになったバービーの製作者、元祖ルース・ハンドラーの息子が性的マイノリティであった可能性について語られています。

男性器を持たないケンたちが男らしさに憧れて悪戦苦闘する様を笑うことが、この映画の「面白さ」のひとつのメインエンジンになっています。それがフェミニズム的な家父長制批判の視点なのだ、という人もいます。でも、本当にそうでしょうか。『シーセッド』のようなフェミニズム映画は100分の1も見に行かないアメリカの男性観客たちは、「男らしさ」や「家父長制」を笑っているのではなく、「女のために作られたペニスを持たないタマ無し野郎が、男らしくなろうとするけれど結局は女に負けてしまう」という「男らしくない男」を笑っているだけなのではないでしょうか?

映画の中で、ケンよりさらに弱い立場のアランという男性人形が「インシンクのメンバーは元アランだ」というシーンがあります。インシンクは1995−2003に活動した男性アイドルグループ。女の子たちのために活動した男性アイドルです。「彼らは実は人間じゃなく人形だったのさ」というのは果たしてポジティブな言及でしょうか?アメリカの観客は「家父長制」を笑い飛ばしているのでしょうか?それとも「中途半端にいきがる男アイドル野郎」の無様さを、ある種のゲイフォビア的な感性で笑っているのでしょうか?

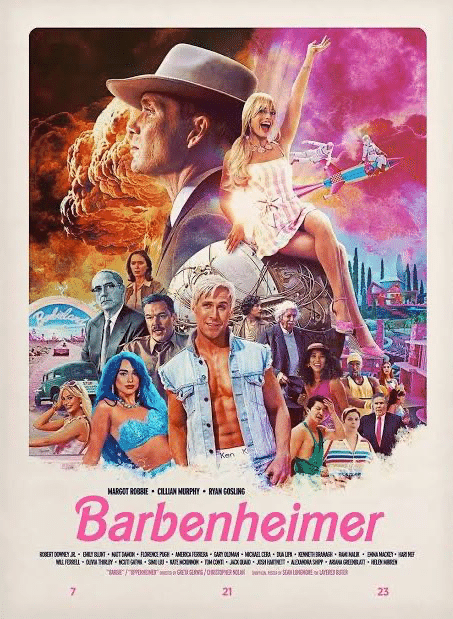

それは穿ち過ぎだ、アメリカの観客たちはケンを通じて自分の中の「有害な男らしさ」を見いだして笑っているのだ、と思うこともできたかもしれません。あの『BAR BENHEIMER』のファンアートがバズっているのを見さえしなければ。

公式は形ばかりの謝罪を発表しましたが、『#BARBENHEIMER』のハッシュタグはまったくおかまいなしに今も投稿され続けています。公式がひとこともハッシュタグを非難していないのだから当然でしょう。ケンを笑うことで脱構築されたはずの「男らしさ」は、バービーを肩に乗せるオッペンハイマーとしてあっさりと観客たちの中に復活しています。男らしさを笑い飛ばしたはずのアメリカの観客たちは、だれもファンアートに描かれた(←追記)オッペンハイマーの男らしさ、カッコ良さを疑問に思ったりはしないようです。

(追記:)映画オッペンハイマーは日本未公開なので、ここでいう男らしさとは映画の中のオッペンハイマーではなく、ファンアートに描かれた男らしさのことです。もちろんミームと作品そのものは違う。しかしながら、「映画がムーブメントを起こした、社会を変えた」と一方で語られるのなら、それはどのように観客に需要されているのか、を抜きにしては語れないと思いこの部分を書きました。

シネマンドレイクさんのこの記事によれば、バーベンハイマーのハッシュタグは、トム・クルーズの呼びかけで一気に広がったとのことです。それが本当だとすれば、トム・クルーズという人はやはりある種の「男性性」マスキュリズムの天才なのだなと思わずにいられません。彼は一瞬で、バービーという映画の家父長制批判を男性が主人公の映画とワンセットのハッシュタグに変えてしまいました。映画の中でケンたちの悪戦苦闘を笑っていたバービーの観客たちは、誰も専門家の制止を振り切って無謀なスタントに挑むトム・クルーズの「男らしさ」を笑いません。それは性器のないケンと違って、ハリウッドカーストのトップであるトム・クルーズの「本物の」男らしさであり、フェミニズム映画を守る、「有益な男らしさ」なので誰も笑い飛ばしたりできないのです。

『バービー』の中で、一昔前のスタローンのポスターの代わりに、2023年のトム・クルーズの映画をそこに貼り、彼の男らしさを批評することもできたかもしれません。でもガーウィグ監督はそうしませんでした。やればアメリカの女性観客のほとんどを敵に回すことを知っていたからです。

ガーウィグ監督の演出を見ていて感じるのは、とにかく徹底してアメリカのマジョリティを怒らせないように、虎の尾を踏まないように「わきまえて」物語を進めることです。まるで転校生の秀才少女が、少しトロい男の子、ケンを笑いものにすることでクラスの男女の仲間の輪に入ろうとするように。正直言って、『バービー』という映画に散りばめられたギャグは、フェミニストが毒舌をふるっているというよりは、マジョリティへの目配せのようなものが多い。

もう一つ。ケンとバービーの「戦い」で見せるバービーたちのアイデアはこの映画の見せ場のひとつで、アメリカの女性観客にウケているポイントでもあると思います。しかしながら、「好意のあるふりをして油断させて男性から利益を引き出して裏切る」などという、こう言っちゃあなんですが恋愛格闘技においては初歩も初歩、女性ジェンダーロールの基本技をフェミニズムの究極奥義みたいに自信満々に出してくるのはどうなんでしょうか。

そもそも、ケンたちのバービーに対する好意はどこからくるのでしょうか?「patriarchy(家父長制)に洗脳され有害になった」はずのケンたちは、あいも変わらずバービーたちを無条件で愛し、バービーたちなしでは生きていけない存在として設定されています。そして驚くべきことに、ケンたちはどのバービーも差別せず、分け隔てなく愛するのです。太ったプラスサイズのバービーも、黒人のバービーも、障害者のバービーも、その容姿や身体に関係なくケンたちは愛してくれます。「家父長制」ってそんなに、無条件ですべての女性を差別なくどこまでも愛してくれるものでしょうか?

そのケンたちの愛を逆手にとれば彼らを騙し、権力を奪えるのよ!というのを世紀の名案みたいにバービーたちは思いつくわけですが、そもそもケンたちがバービーたちを無条件に愛している時点でそんな小細工をする必要はなく、「権力を渡さないのなら私たちはあなたと暮らさない、出ていく」と言ってしまえばいいだけです。ケンたちは屈服するでしょうし、しなければケンたちのいない自分たちの街を作ればいいだけの話です。要はその方法を取ると「要するにケンがバービーを愛してる以上、何をどうしようが最後はバービーの言いなりじゃないか」というあまりに単純なからくりに観客が気づいてしまうために、バービーたちが何かとても巧妙なアイデアで知的に勝利したかのように見せている。

なるほどバービーたちはケンに勝利します。しかしそれはケンたちがバービーを無条件に愛するという、女の子のために作られたバービーランドの設定がある以上、戦いでもなんでもない、文字通りのお人形遊び、おままごとでしかありません。愛をささげたバービーたちに裏切られ、騙されたことが分かった後でも、ケンたちはバービーを憎まず、暴力も振るいません。彼らはただ悲しみ、自分を反省するだけです。この映画の中で、ケンたちがバービーたちを暴力で脅したりする場面は一度もない。容姿や人種でバービーを差別したり序列化せず、初恋の少年のようにバービーたちに愛を捧げます。なんて打倒しやすい『家父長制』なのでしょうか。現実の家父長制、トランプやタリバンと戦い、女性の権利を勝ち取ることに比べて、無条件に愛してくれるケンたちを一方的に裏切り、やっつけることはなんて簡単なのでしょうか。

フェミニストの母親の元に生まれ、リベラルな大学に進学し、女優としても活動しつつ脚本・監督としても名をなした白人エリート女性であるガーウィグ監督のまわりには、ケンのように愛を捧げ、裏切っても暴力を振るわず、自分の内なる有害な男性性を反省するリベラルな男性が溢れていたのかもしれません。しかしそれは、はたして普遍性を持つでしょうか?

アメリカに祖国を破壊され、そして中途半端に見捨てられ教育と自由を奪われたアフガニスタンの女性たちは、銃で武装したタリバンに「ねえ分からないの、教えて」とバービーのように言えば女子教育の権利を勝ち取れるのでしょうか?バービーたちの『おねだり作戦』は、世界最強国家アメリカの支配階級である白人男性と強く結びついた、白人女性たちだけが有効に使える戦略です。

そして、そんな頭のいいガーウィグ監督が『バービー』から慎重に排除したものがあります。東アジア系の若い女優です。

映画『バービー』についての疑問点③

なぜ東アジア系のバービーにひとつもセリフがないのか?

個人的に驚いたのはここで、確かにバービーランドで「色んなバービーがいるのよ!多様性!」みたいに紹介する時にチラッと出てくるアジア系らしきバービーはいるんですけど、セリフと役割がある東洋人バービーではない。日本向けのパンフレットを見ると、一人一人のバービーを演じる俳優が紹介されて、それぞれの人種的ルーツまで丁寧に紹介されている。イッサ・レイであれば「父親はアメリカ黒人、母親はアフリカセネガル出身」とか、同じアフリカ系でも細かく詳しく紹介してある。で、言うまでもなく多様性に配慮してさまざまなルーツのバービー俳優をバランスよく集めている。なにしろバービーランドは多様性を重んじているので。

インド系、アフリカ系、アイルランド系、しかしそこに、東アジア系のバービー女優の名前はありません。

しいて言えば、ユダヤ人の父とフィリピンの母に半分ルーツを持つ俳優が1人いるだけです。いや、白人ばかりの映画も黒人ばかりの映画もあっていいと思いますよ。しかし、ここまで露骨に「バービーランドは多様性とフェミニズムの世界、あらゆる人種のバービーがいるのよ!」と各ルーツを前面に押し出したキャスティングで、トランスジェンダーバービー、車椅子バービー、プラスサイズバービーなども活躍する中で、アメリカ人口の7%(間違っていたので訂正しました)を占める東アジア系に役回りもセリフもないというのは、「これ、東アジア系の若い女優に対して何かあるの?」と思わざるをえない。「わたしの誕生パーティー、クラス全員参加してね!」と宣言して一人の女子だけ招待状送ってないようなもんでしょこれ。

白人女性であるガーウィグ監督は、まるでフェミニズムの帝国であるバービーランドに東アジア系女性が入ってくることを恐れ、好まないように見えます。

ケン役では中国系のシム・リウが出演していますが、見れば分かりますがライアン・ゴズリングのケンとは違って観客に好感を持たれる役では到底ない。明らかにバービーという映画の中である種の憎まれ役、嫌われ役で、これをもしアフリカ系の俳優に演じさせていたら、正直言ってアメリカの観客には不穏な空気が流れていたでしょう。もちろん、だからこそアジア系俳優に回ってくるわけです。

アメリカとヨーロッパで大ヒットのバービーは、韓国と日本では『バービー』があまりヒットしていないそうです。

(引用)韓国のフェミニスト活動家、シム・ヘインに言わせれば理由は明白だ。家父長制的社会における女性の地位とか、自分らしく生きたいといったこの映画のテーマがこの国では支持されないからだ。「思うに、『バービー』の状況は、フェミニスト的ユーモアで女性を描いた映画がいまもタブー視されている事実を浮き彫りにしています」と彼女は8月2日のガーディアン紙で語っている。

それが「フェミニストというレッテルを貼られることへの恐怖」につながり、韓国の女性たちが映画を見に行くのをためらう理由になっているとシム・ヘインは指摘する。(引用)

違うと思うよ。だれがどう考えたって、ここまで露骨に東アジア系俳優を冷遇したらさすがのアメリカ同盟国の日韓国民も気がつくよそりゃ。何かがおかしいって。

そしてこれは、『バービー』という映画のことに限りません。あれだけ人種多様性を高らかに歌い上げながら、ハリウッドの映画にはコロナ禍以降、むしろアジア系俳優に対する忌避感は強まっているようにすら思えます。

『バービー』の中で片隅に置かれるのは、東アジア系だけではありません。映画のメインは言うまでもなく白人金髪のマーゴット・ロビーのバービー。そして物語とフェミニズムの鍵を握る変わり者、ケイト・マッキノンバービー。この2人の白人バービーだけが、なぜかケンたちが持ち込んだ家父長制の感染を免れ、フェミニズムを記憶しています。

イッサ・レイ演じる黒人の女性大統領バービーは、あっさりと家父長制ウィルスに洗脳され、ケンたちのチアガールをしながら「大統領より楽しいわ!」と言わされたあと、マーゴットとマッキノンの「おかげで」洗脳からWOKEしてもらえます。

おいおい。

ずいぶん本気出したなホワイト・ハリウッド。

ここ数年、人種的多様性とか、人種的ステレオタイプの議論がハリウッド映画をめぐってされて来ました。スパイク・リーは白人の主人公を助ける黒人の脇役を「マジカル・ニグロ」という言葉で形容詞、決して物語の主役になれないことを批評しました。

イッサ・レイ演じる黒人の女性大統領バービーは、スパイク・リーの言う「マジカル・ニグロ」ですらありません。そのマジカル相棒役は白人インテリ女性、名門コロンビア大学でガーウィグ監督と同じ演劇部だった旧友、ケイト・マッキノンが演じています。

イッサ・レイには女性黒人大統領バービーのポジションが与えられている?冗談でしょう。映画の中で「バービーランドの人種的平等はマテル社の白人男性社員が世間体のために作ったもの」であることがはっきりと明示されています。黒人たちの運動で勝ち取ったものでもなければ、彼女の能力で勝ち取ったものでもない(というか、バービーの能力そのものがマテル社の白人が作った「設定」でしかないことが明確に描かれているわけで、バービーランドのバービーたちの能力はすべてアファーマティブ・アクションでしかないと描かれているわけです)

もちろん最終的には、彼女は女性黒人大統領の座にめでたく戻ります。しかしながらそれは、バービーたちに見た目で差別されながら家父長制の洗脳を免れた野生の賢者ケイト・マッキノンと、美しい容姿でありながらなぜか本質を見抜くマーゴット・ロビーたち「目覚めたる白人バービー」が彼女たちを洗脳からWOKEさせたからです。

マーゴット・ロビーとケイト・マッキノン。この2人の白人バービーだけが、バービーランドの中で自由な人格と魂を持っていると描かれます。他のバービーたちは、マテル社の操り人形であり、家父長制ウィルスが流行ればチアガールを喜んで始める作り物の人形として観客に印象付けられ、そして最終的にはマーゴット・ロビーだけが、虚構のバービーランドを卒業して現実世界でまことの人間になるというラストが描かれます。

大丈夫なのかこの映画、そんなに政治的に絶賛して。

そりゃ、イッサ・レイは文句を言わないでしょうよ。パンフレットでも「グレタ(ガーウィグ監督)から『この世界のリーダーを選ぶとしたらあなたにするわ』と言われた時は本当に嬉しかったわ!」と、まるでバービーランドのバービーみたいなリップサービスを笑顔でするでしょうとも。白人インテリフェミニストがハリウッドでどれほど権力を持っているか、リベラル・アメリカの支配者が誰なのか、アフリカ系の彼女はよく知っているのですから。

アフリカ系の活動家だって沈黙するでしょう。アメリカでこれだけのムーブメントになった映画、それもフェミニズムというリベラル最大の大義名分を掲げた映画に、アフリカ系の扱いが良くないと抗議してもはじまらない、白人フェミニストとは良好な関係を保ちたいと判断するでしょう。あのさあグレタ、黒人女性大統領という存在は、アフリカ系にとってはリベラル白人が作ったバービーランドの着せ替え人形じゃないんだよ、という言葉を飲み込むでしょう。

でも批評は沈黙するべきではない。『バービー』を作る自由も公開する自由も楽しむ自由も、ハッシュタグではしゃぐ自由もある。でも「このフェミニズムは頭から爪先まで真っ白だ」ということは誰かが指摘するべきだと思う。それは単にマイノリティを出さないというような問題ではなく、物語のど真ん中に白人男女のアイデンティティ・ポリティクスがあり、それを見事にフェミニズムや多様性でコーティングしている。だからこそ、metoo映画『シーセッド』がまるでヒットしないアメリカのマジョリティに爆発的に支持されている。

『バービー』という作品の最大の問題は、バービーランドというハリウッドの比喩を(バービーランドがハリウッドの比喩である描写は、もう念を押すかのごとく映画の中で執拗に繰り返されます)描きながら、その虚構性と相対化をマイノリティ俳優たちに背負わせ、白人の主演女優であるマーゴット・ロビーだけがそこから卒業して真の人間になる、というエンディングを描いてしまったことにあります。

ガーウィグ監督には、白人の定型的バービーを主人公にしない選択肢もあった。小規模予算映画を作るなら、もしかしたら彼女は「定型的でない、さっぱり売れない変てこマイノリティバービーが男らしくなりたいケンと一緒に持ち主を探す」というオズの魔法使い的な映画にしたかもしれません。

でも、これは超大規模予算を投じたブロックバスター映画です。ガーウィグ監督はおそらく、美しい白人女優が主演する定型的バービーの物語を描かなければヒットしないと見抜いていたはずです。

『バービー』の中に登場するさまざまなバービーたちは、廃盤品だったり人気がなかったり、さまざまな困難を抱えています、でもガーウィグ監督は、トランスジェンダーであったり黒人であったり障害者であったりする彼女たちバービーの苦悩には決して踏み込みません。彼女たちは多様性の天国にいる笑顔の悩みなき救済された存在として描かれます。この映画の中で苦悩し、涙を流すバービーはたった1人。世界で最も美しい白人女優、マーゴットロビーが演じる「定型的な白人金髪バービー」だけが悩み、死を思い、涙を流します。

なんの職業能力もない「定型的な」白人女性バービーこそが、黒人女性大統領よりもラテン系よりも障害者よりもトランスよりも弱く可哀想で、深い悩みを持った救われるべき重要な存在なのだ、というメッセージを映画のクライマックスで打ち出さないかぎり、アメリカのマジョリティの心をつかむことはできない、と聡明なガーウィグ監督は読み切っていたのでしょう。白人なおもて往生をとぐ。WHITE WOMEN MATTERの物語として『バービー』を描かない限り、アメリカでブロックバスターヒットを記録することはない。そしてもちろん、その白人メインのブロックバスター計画に東アジア系のバービーの物語など入るスキはありませんでした。コロナ禍以降、急速に悪化するアメリカ国民のアジア系人種に対する感情をワーナー社はひそかに把握し、そしてアジア系男性は道化のケン役に、アジア系女性のバービーは不可視にすることを選んだように見えます。

少し『バービー』に厳しいことを書きすぎたかもしれません。

興行収入についてのガーウィグ監督のインタビューがあります。

(以下引用)

この映画がこの規模感で実現したのは、パティ・ジェンキンス監督の『ワンダーウーマン』(2017)があったからだと、私はずっと考えています。女性監督の作品で、ここまでの予算とスケール感が得られたのは、『ワンダーウーマン』の成功のおかげです。

私の願いは、こうして一つ一つを積み上げることで、私の次に出てくる女性監督に楽をさせたいということ。本作が成功したおかげで、次の女性監督にやりやすい環境ができるのなら、そんなに嬉しいことはありません。そうすればいつの日か、男性監督、女性監督と区分されることもなくなるかもしれませんね。

(以上引用)

絶対にヒットさせなくてはいけなかった。次の世代の女性監督にバトンを渡すためにも、わかる人にわかればいいではすまなかった。それは分かります。しかしだからこそ、ヒットした作品には批評が加えられるべきです。最も問題だと思うのは、エンターテイメントには批判と批評が必要だ、とあれだけ言ってきたリベラルな人々が、『バービー』の巨大なヒットの前に批評性を失い、ガーウィグ監督に対する忖度と神格化にはげんでいるようにしか見えないことです。

全体的にガーウィグ監督は作品を「大衆を乗せることができる寛容な中道」に仕上げており、それは両極化する今のアメリカ政治の中で重要なことだと思います。しかしながら、フェミニズム映画がヒットしない中でエンターテイメントとしてマジョリティの欲望を爆発的に掘り起こしてしまった『バービー』がどこへ行くのか、今この瞬間も『Barbenheimer』のハッシュタグを投稿し続けるアメリカの映画観客たちの行先が不安になるのも事実です。ガーウィグ監督が発掘した大衆の欲望は、本当にフェミニズムに向かうものなのでしょうか。「男たちを争わせて、その隙に女が権力を奪うのよ!」というバービーたちの戦略に乗って「戦争だ!」と言い始めるケンたちに家父長制の有害さを見ることはできます。しかしそれは同時に「フェミニズムは戦争に加担してでも権利を拡大すべきだ」というメッセージを観客に出したことにならないでしょうか。実際にアメリカのフェミニズムが戦争に加担してきた歴史、そして「白人のケンと中国系のケン」の間で行われる戦争をバービーたちが仕組み、その隙にフェミニズムが利益を得るというガーウィグ監督の隠喩は、あまりにも不気味なものに思えます。『バーベンハイマー』で盛り上がるアメリカのSNSを見ていれば特に。

すでに一万五千字も無料で書いてしまいましたが、月額マガジン部分では、来日したガーウィグ監督にBarbenheimerハッシュタグのことを質問したインタビュー記事に思うこと、ある雑誌のアカウントから削除された、ワーナーの謝罪に対する幻のガーウィグ監督のコメント、そして映画のクライマックスでバービーの製作者ルース・ハンドラーが語る「家父長制もバービーも現実に立ち向かうために人間が作り出したもの」という、そこまでのフェミニズムストーリーの根底を覆すようなセリフ、中国政府がこの映画を許可したことが意味するもの、そして最後の最後にバービーが発するセリフの意味について書きたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?