電気こうたろう、生きること。

これまで生きてきて、失ったものとまだこの手に残っているものを比べてみる。考えてみると、随分と多くの喪失を経験してきたことに気が付き、心がどことなく重くなる。どこかに忘れてきた玩具、春になれば会えると信じていた親友。もしも私がフィクションのなかの主人公のように強い人間だったなら、これらの喪失を糧に自身の世界を大きく変容させることができたのだろう。しかし実際は、大声で泣きわめき、誰かが優しく手を差し伸べてくれるのを待っている。時間にすべてを任せ、平熱の日々が悲しみを希釈してくれるのをただ眺めている。そんな私のように、頼りなく弱弱しい物語を紡ぐ方に出会った。

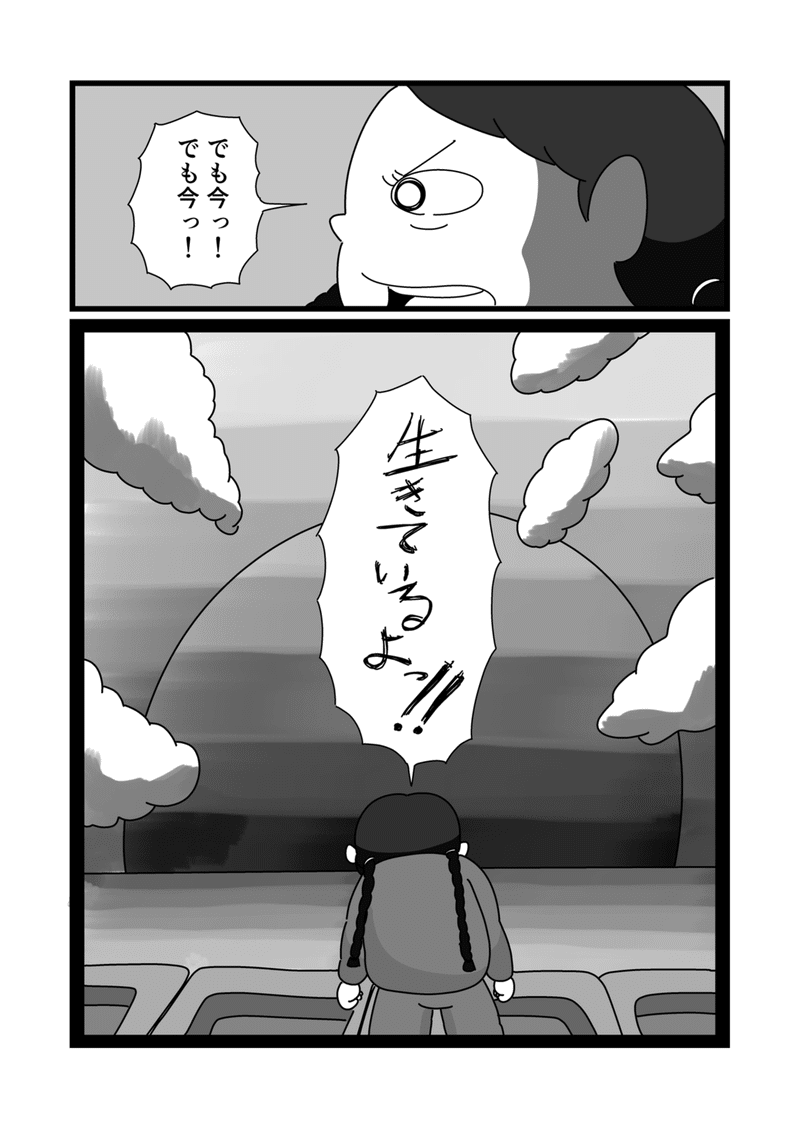

電気こうたろう作「ばあちゃんの北極」。人が死ぬとそのおでこからビデオテープが生成される世界。病床のおばあちゃんに噓の思い出話ばかりしてしまうハルちゃんはいつも、うしろめたさとおばあちゃんの笑顔を守りたい気持ちの板挟み。やがて、おばあちゃんとの別れの時が訪れ、そのおでこにもビデオテープが生成されるが…。愛する人の喪失に伴う、若干の後悔と罪悪感を描きつつも、それらを静かなやさしさで包み込む作品だった。

電気こうたろうさんの作品は基本的に彼のTwitterアカウントやnoteで閲覧することができる。SNSの普及に伴い見られるようになった、このような形態の創作活動は私たち読者に作品の新しい一面を見せてくれるようになった。作者自身のキャラクター像だ。

作者自身が運用するSNSアカウント上での作品公開により、作中だけでは読み取れない作者の信条や思想といったものが日常の投稿から読み取ることができるようになった。どんな人生を送ってきて、どんな生活をしていて、どんな心を持った人なのか。そういった情報をしることで、彼らの生み出す作品への理解というものがより進むのではないだろうか。

そういった意味で、電気こうたろうさんの作品は非常に自己投影感の強い作品と言える。彼自身の人生における生きづらさや喪失、そしてそのなかで見つけた希望たちが全力で表現されている。ありのままの彼の姿がそこに存在しているのだ。

そんな等身大の叫びは私たちの心を刺激する。事実、彼の作品のリプライには賞賛の言葉と同じかそれ以上に感謝の言葉が並んでいる。作者自身の自己投影にとどまらず、多くの人が彼の作品の中に自分の影を見出しているのだ。その中に存在する救いを求めて。

電気こうたろうさんのメインの表現方法は漫画だが、そのイラストと同等の輝きを放つのが、作中に紡がれる数々の美しい言葉たちだ。それらの言葉の並びは、漫画というよりも詩を朗読している時のような静寂を心にもたらせてくれる。心が痛むとき、うまく歩けないような気持になった時ほど、その静寂が心地よく感じる。

彼の作品がもたらす静寂は私たちを否定も肯定もしない。ただ、そこにいてくれる。私たちの心の波が凪ぐのを待つかのように。彼の作品は薬だ。光だ。私たちの抱く喪失や弱さにそのままでいるための猶予を与えてくれる。

生きるとは失いながら、踠きながら、輝くのだと。

*記事の作成にあたり、ご本人からの許可を得ています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?