本当に新しい学びは、最初何をしていいかすらわからない

2019年10月に実質的に管理部門の責任者になることが決まった。私は人事しかやったことがない。それから2年たつ。私が「財務」について学んだプロセスを書いてみたい。財務について知識ゼロでも意味がわかるように書いたつもりだ。

現状は、「財務についてなんとなく骨子の考え方は分かった気がする・・・、だからここからやっと試行錯誤しながら仕事で具体的な行動を起こせるかな」という感想。まだ売上総利益と貢献利益の違いが曖昧だったりする。会計の知識すら曖昧なレベル。

これから書く内容は「知識」としては間違っている可能性がある。でも「よくわかんないことを学んでいったエピソード」として読んでもらうなら、多少の間違いや勘違いがあっても意図は伝わるはずだ。あと1年後にこの記事を書いた場合、知識が整理されすぎてつまんない内容になりそうだ。この適当な理解の感じがのこっている状態を記録しておきたい。

よくわからないことを学ぶときに使える地図

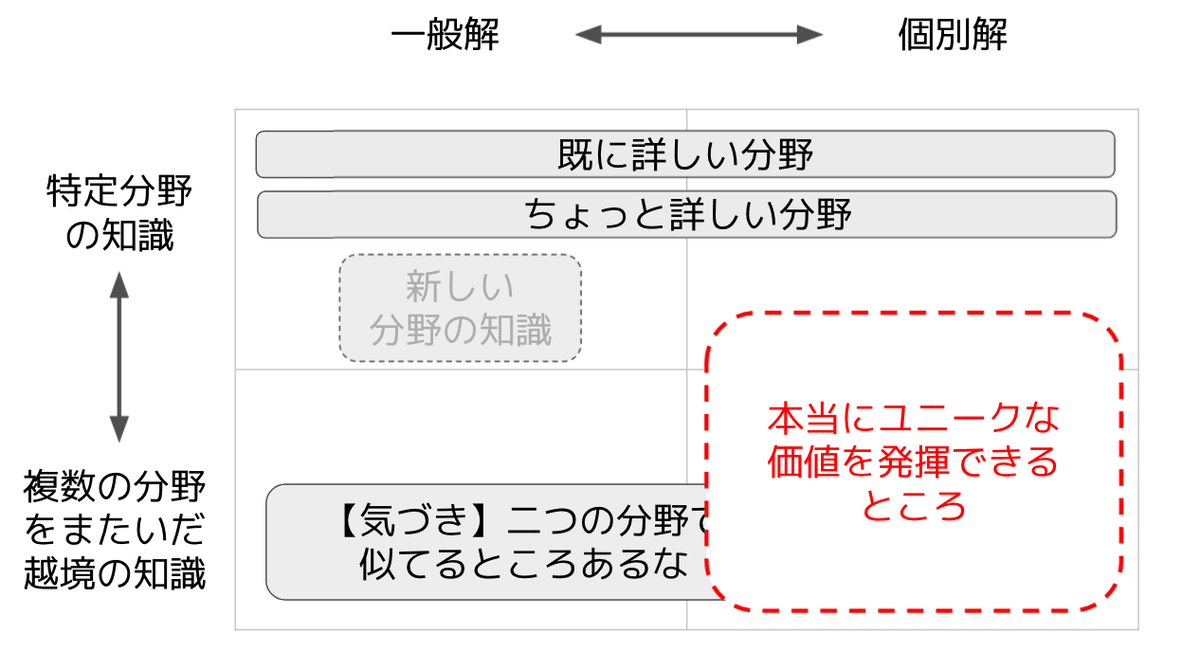

最初に全体像がわかる「地図」をつくってみた。

一般解・・・幅広く当てはまる答え、でもちょっと抽象的

個別解・・・いまの自分の状況に当てはまる答え、具体的

特定分野の知識・・・人事だけ、財務だけ、とか

複数の分野をまたいだ越境の知識・・・人事や財務の両方を知った上でそのふたつを横断した知識

で、こういう流れで学んでいく。

まず、既に詳しい分野があるとする。一般的なセオリーも知っていて、かつ具体的な事象においても対策がわかる。私の場合は人事とかだ。落語も平均よりは詳しいかも(落語を見るだけじゃなくて、6年ぐらいは実践していたので、個別解もわかる。そういえば落語の学びについて書いた記事もある)。ピアノとか、なんか得意なゲームとかでもよいと思う。俳句とか。

新しく学ぶ分野は、とりあえず「普通はこうです」という一般解を学ぶ。どれぐらい学べばいいのか?

最初の目安は、一般解とつながるところだ。つまり学んだことを自分の周辺事象に適用して「こうすればいいのかな」と、多少(多少でよい!)適用できるぐらいまで学ぶ。

それを続けていると。新しく学んだ知識と、既に詳しい分野の知識を比較して「これは似てるな」とは「同じような構造だぞ!」と気づくタイミングが出てくる。

似ていることに気がつくと、既に詳しい分野の知識を参照しながら、「じゃあ、こういう場合はどうなんだろう?」とか、新しい分野の知識の個別解の事例を掘り下げていくことができる。

個別解の仮説ができて、小さく実践したり、後述する「アホな質問をできる専門家」にその仮説をぶつけてみると、逆に一般解が補強される。

あとはこれを繰り返していく。ある程度知識が統合されたら、また「よくわかんないこと」を学んでいく。

仕事において本当にユニークな価値を発揮できるのは右下だろう。

T型人材ってやつかも。

T型人材とは、特定の分野を極めながら、その他の幅広いジャンルに対しても知見を持っている人材のことを指します。(引用元)

私の言葉でT型人材をいいかえると、

・特定の分野で一般解と個別解のつなぎこみができる

・他の分野の一般解も理解することで、より複雑な事象に対して個別解が出せる

となる。

では、詳しい分野を「人事」、まったくわからない分野を「財務」として、実際の事例を説明していく。

------よくわからないことを学ぶ話、スタート------

1.アホな質問が許される専門家を探し、「財務について学びたいんですが、どうしたらいいですか?」と聞く

最初にやるのはこれだ。人間関係ができている社内の財務部の人とかに聞く。すると、アホな質問を許してくれる専門家であれば大抵こう返事する。

「なぜ財務を学ぼうと思ったんですか?」

背景を知ろうとしてくれるのだ。「管理部門の責任者になったので、人事以外わからないので、勉強しないといけないんです」というような答えをする。いろんな人にこの質問をした。そして、オススメしてもらった本を読んだ。以下、結果的に「これはわかりやすいぞ!」という本を紹介しておく。どういう風にわかりやすいかを説明する能力はないので、amazonのレビューを見てほしい。

どれぐらいアホな質問をするか、実例を出す

適当な資料をつくって、詳しい人にぶつけていた資料を公開する。これぐらい意味がわからない感じでやってみよう、という例だ。読んでも意味がわからないので、解読しなくていい(いまの私が読んでもわからない)。

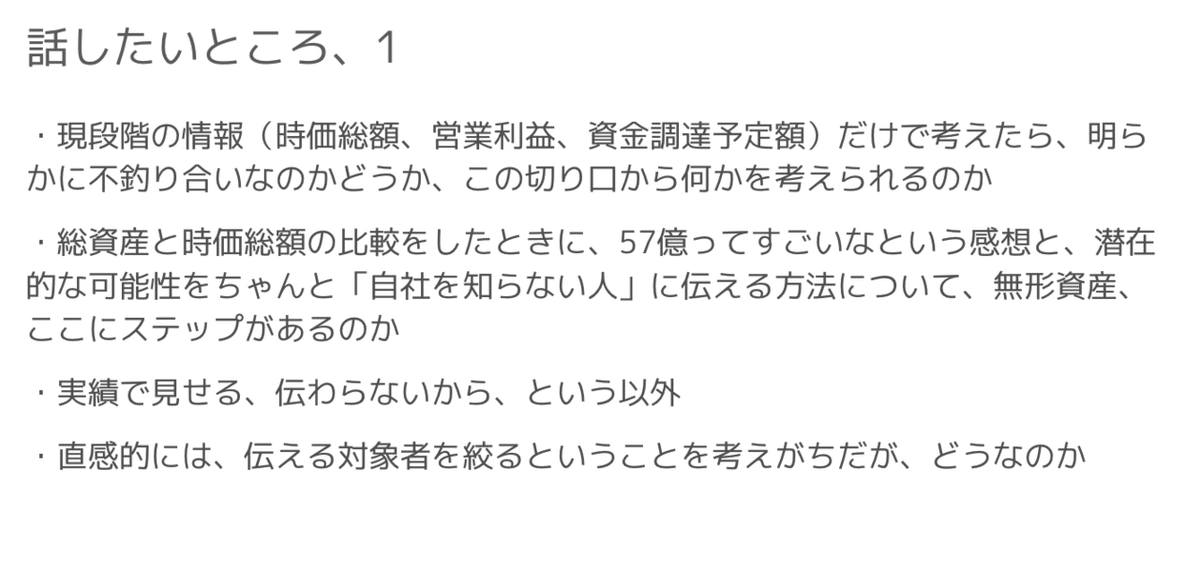

上の資料の意図をなんとなく解読してみると・・・

・いま働いている会社の総資産が57億ぐらいで、その数字に素朴に驚いている(上場企業なので公開されてる数字だ。2020年の数字かな?)。57億を上手く活用するのかー、みたいな?

・時価総額が、「そんなもんだよね」という感じなのかどうなのか、現時点での会社の状況と比較してどうなのか、相場観がなにもわかってないので、それが知りたかったのだろう。

・わからないなりに、一般解と個別解をつなごうとしていることはわかる。

現時点だともうちょっといろいろわかる。だから、1年以上前の自分はほんとに何も分かってなかったんだな・・・。このぐらいの適当さで相談して回答してくれた人に改めて感謝しないといけないな・・・という感想をもった。

もうひとつある。

これはもうちょっと意図はわかりやすい。

・マイクロソフトの時価総額が2500億ドルで、現金とかわかりやすいものは700億ドル、という情報を知ったのだろう。

・それ以外の1800億ドルは目に見えない価値でそれについて考えたかったのだろう

そこからどうやら「無形資産」について調べたらしい。

GDPの計測の歴史についていろいろ書いている。ある時期まで、ソフトウェアの開発は「費用」だったのに、ある時期から投資とみなされて資産計上できるようになった。というエピソードが印象的だった。つまりここからわかることは「何が投資なのかは、時代によって変わる」という理解だ。そこから応用して「何が無形資産かは、企業ごとに変わるはず」みたいなことなんだろうか。それをGDP計測の歴史を調べたらヒントになるのではないか?みたいな気づきを、詳しい人に聞いてみたかったのだろう。(ちなみに、ここに自分なりの読書メモが残されている。)

あと、確かどこかの企業が、「人件費額=人的投資額」みたいな扱いにしてて、そこへの違和感をかいたテキストも残っている。

なんか最後に自分なりに納得しているのでいいことにしよう(今読み返しても意味はわからないが)。

こんな資料も見つかった。何か自分なりに理解しようとしたのだろう。

こんな感じで、一般解と個別解をつなげるような理解を、いじくりまわしながら延々とやっていた。そしてある日いきなり財務において「一般解と個別解をつなぐ軸」が見える。

2.ある日突然、財務において「一般解と個別解をつなぐ軸」が見える

ここから先は、基本的に公開情報だけで構成されているとはいえ、不特定多数に見せるのを躊躇したため有料とした。本当は1円にしたいんだけど、100円からしか無理のようだ・・・。いただいた額は、そのまま誰かのサポートにまわすことにする。

追記:medyというサイトでメールアドレス登録だけで見ることができるようにした。

非公開部分のダイジェストだけ書いておく

・基本的に投資家は「構造的・論理的」をベースに物事を考える。それに対して、今の会社の経営スタイルには「混沌・直感」のニュアンスがある。この経営スタイルを殺して、単に投資家にあわせて「構造的・論理的」にするだけでいいのだろうか?それに対する答えが見えた

・普通は、投資家にあわせて自社の方針を構造的な文脈で説明していく。ただ、実はもう一つ方法がある。「混沌・直感」的な判断で資金を出してくれる先を見つける、という方法だ。実際には、この合わせ技になる。

・つまり私の中で見えた、財務における「一般解と個別解をつなぐ軸」とは、自社と資金調達先をつなぐ方法として、「構造的」「直観的」の文脈を使い分ける、というコンセプトだった。

(以下有料部分)

ここから先は

¥ 100

この記事が参加している募集

誰かが書いてたけど、サポートしてもらったらそのお金をだれか別の人のサポートに回すと書いていて、それいいなとおもったのでやります!