仕事を減らすには技術ではなく哲学がいる

元ネタ:

「機能を増やすには技術がいるが、機能を減らすには哲学がいる」

技術がなくても仕事は増えるからそこは違う。でも、仕事を減らすのは技術より哲学なのでは!!という感じがした。だから考えてみよう。

優先度が決められず、「仕事を減らす仕事」が増えてしまう

仕事を減らす方法、王道は「優先順位をつけていく」だろう。

あんまりうまくできたことがない。なぜなのか。

理由1:関係者全員に納得してもらうのが大変

最初に考えた理由は、関係者全員に納得してもらうのが大変だから。

自分の仕事の順番をつけるだけならできるだろう。しかし、それを他の人が納得するかどうかは別だ。全員が納得する論理をそもそも論から組み立てるのはすごく大変。できる人はすごい!

ここでいう「納得」は、根回しとかコミュニケーションや情報の伝え方の段取りの話ではなく、本当に「仕事の優先度を決める基準に合意してもらう」という話だ。

理由2:優先度をつける材料がそろってない

理由1と似てるけど、ちょっと違う。自分ですべてを決めて良い場合であっても、わからないときがある。「Aという前提なら、この優先度」と決められるけど、Aという前提がない場合。

理由3:仕事を減らす立場にない

これもありそう。仕事を減らせる立場にいる役割の人が「関係者を説得するのが大変だから全部の仕事をやっといて」となるパターンとか。

理由4:優先度低いとわかってるけど、やりたいのでやってしまう

これは私だけか?周囲からすると意味ないと思われるだろうけど、やってみたいなー、みたいな仕事。

結果として、仕事を減らすより、全部の仕事を少しずつ手を出した方がよいことになる

「とりあえず全部やってます」といえる感じにしておくのが一番丸くおさまる。こういうのを減らしたいけど、自分でも何が大事かわからなくなったりすると、「全部ちょっとずつやる」になってしまう。

仕事に優先順位をつけられてる人は、感謝した方がいい説

・優先順位をつけられる自分の能力の高さに感謝する

・誰かが環境を整えてくれているかもしれないことに感謝する

・先人の知恵に感謝する

など

一般解としての「仕事を減らす技術」と、個別解としての「仕事を減らす哲学」

「優先順位をつけて仕事を減らす」は幅広く適用できる一般解だ。でもこれだけじゃ日々の仕事に使えない。

例えば、

社長が「それはやらなくていい」といったら、その仕事はやらなくていい。

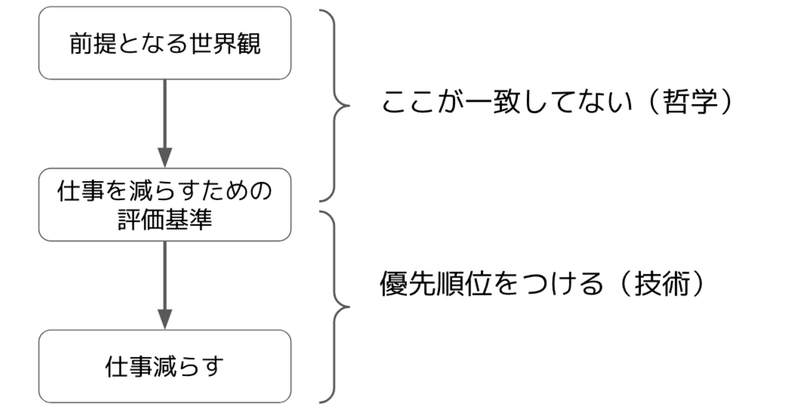

これは仕事を減らす方法としてわかりやすい。でも、どこ環境でも使えるわけじゃない。この違いは何か?考えるための図を用意した。

「哲学」というフレーズには、「なにがよい状態か」の基準となる世界観という印象がある。仕事が減らない場合、この世界観部分が曖昧なのではないか。

さっきのこれ。

社長が「それはやらなくていい」といったら、その仕事はやらなくていい。

「やりたくない仕事は、やらなくていい」という仕事の減らし方

個人的には「やりたくない仕事は後回しにする」というのもありだと考えている。なぜだろう。例えば、部下的な人が「この仕事はやりたくないから、やりません」といったら、普通はむかつくだろう。もうちょっとマイルドに「気が進まないんですよね」とかでもいい。私はちょっと興味を持つ。「やりたくないなら、やらなくていいのでは」と思ってしまう。なぜか。

私からするとやったほうがいい仕事を、その人はやりたくないといっている。ということは、何か私には見えてない視点をその人はもっているはずだ。それが何かを知りたくなってしまう。新しい視点を知ったら、私からみた仕事の優先度も変わるかもしれない。

他人の場合じゃなく、自分に対してもそうだ。なんとなく気が進まない仕事に対して、なぜなのか考えてみる。目的が曖昧でも、意義を感じられなくても「まあ、やってみるか」となる仕事もあるから、気が進まない理由もいろいろだ。

でもこれが成立するのは「単に怠惰でサボる人は同僚にいない」という今の同僚に対する人材観とか、「別のやってくれる人を探すか、もしくは自分が代わりにやればいい」と思っていたりと、いろんな前提条件がある。だから個別解でしかない。

仕事を減らす哲学は、理不尽でもよい

仕事を減らす基準となる哲学は、理不尽でもよい。むしろそっちのほうがいいときもある。なぜか。限定合理性みたいな話だ。

限定合理性とは、合理的であろうと意図するけれども、認識能力の限界によって、限られた合理性しか経済主体が持ち得ないことを表す。

全員が納得できてないけど、特定個人の人にしか見えてないことからはじまる「何か」は確実にある。仕事を減らすときも、全員が納得してないけど、特定個人の世界観(哲学)を元に、やることとやらないことを決めていくのはありだと思う。「哲学」というフレーズにはそういうニュアンスもある。

最後の振り返り:私は仕事を減らしたいと思っているのか?

たぶん思ってない。他にやることもないから、仕事が暇つぶしにちょうど良いかと思っている。やることが多すぎると減らしたいなと思うけど、それは睡眠不足の時に寝たいなと思ったり、空腹の時に何か食べたいなと思ったりするのと一緒だ。減らすというより、いい感じぐらいの業務量と難易度にしたいだけかも。

今回は以上です!

誰かが書いてたけど、サポートしてもらったらそのお金をだれか別の人のサポートに回すと書いていて、それいいなとおもったのでやります!