「自分の見えている世界が全部じゃない」に対応するいろんな方法

自分はなんでも説明可能にしがちで、そこに限界があるなと感じた。

まとめ

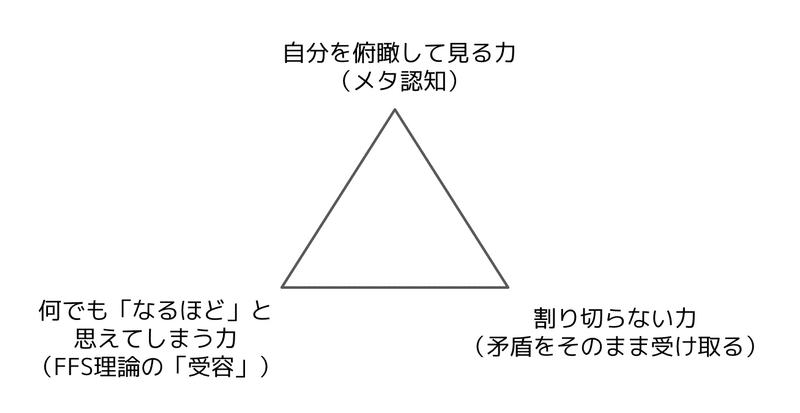

・「自分の見えてる世界が全部じゃない」にどう対応するか?

・自分を俯瞰する力を高める。でもこれは大変だ。

・自分の意見と関係なく「なるほど」と他人の見解を受け入れられる人もいる。

・納得してなくても曖昧なまま受け取れる人もいる。

・全部使えるようになりたいな!

「自分の見えている世界が全部じゃない」とは?

以下の部分にどう対応するか。

限定合理性とかも近そう。

限定合理性とは、合理的であろうと意図するけれども、認識能力の限界によって、限られた合理性しか経済主体が持ち得ないことを表す。

3つの対応方法

方法1.「自分を俯瞰する力」を高める

メタ認知的なこと。意識的に対応する方法。これは難しい。限界もある。これ以外にも方法があると気づいたので書いている。

俯瞰して見る力は、「成人発達理論 自己変容型知性」とかで調べるといろいろ出てくる。

本も読んでて、物足りなくてもっと知りたい人は個人的にはこれが一番オススメだ。

「心の隠された領域の測定:成人以降の心の発達理論と測定手法」

方法2.「なるほ度」を高める

自分の考えとは関係なく、誰かの話を聞くと「なるほど、そういう考え方もあるかも」と思ってしまえる人がいる。FFS理論の「受容」に近い。

外部の状況を受け入れようとする力

口癖 「なるほど」「まあ、何とかしよう」

こういう人はメタ認知力が低くても、自分以外の見解を受け入れやすい。結果として「自分の見えている世界が全部じゃない」に対応できている。すごい!

以下のようなマイナスもあるらしい。

経験知が高いと頼もしい存在だが、経験知が少ない場合、回りの要望を全部受け入れるからオーバーキャパになる可能性がある。

対応方法3.「割り切らない力」を高める

「なるほど」と似ているようで違う。

「割り切りとは、魂の弱さである」 この亀井勝一郎の言葉は、現実の矛盾と格闘し続ける我々へのメッセージ。矛盾に安易な解決を求めず、その矛盾を心の中に把持して歩むことの大切さを、教えてくれます。

— 田坂広志 (@hiroshitasaka) December 27, 2009

先ほど紹介した「なるほど」は、「意味を理解して納得する」イメージ。

「割り切らない力」とは、納得してなくてもよい。矛盾したまま受け入れる。もしくは意味がわかってなくてもいい。物事を明確に言語化したりしないで、曖昧なまま頭の中に寝かせて受け入れるイメージ。

これはこれで自分の認識の限界を乗り越えることができる。

人それぞれ得意な方法がある

三角形にして、3つの組み合わせを考えてみる。

自分を俯瞰しないパターン

意味を理解して受け入れる、もしくはよくわからないけど受け入れるパターン。

説明できないことは受け入れられないパターン

私はこのパターンだ。説明可能にしたくなる。だから、上のツイートで紹介されていた「割り切りは魂の弱さである」という、矛盾のまま受け入れようというフレーズが響いた。

「わかってないことだけがわかる」パターン

自分でもよくわかってないんだけど、いったん受け入れる。

全部使えるようになりたい

ここは弱点克服型の思考でもよさそうだ。矛盾をそのまま受け入れる感じを強化しようと思った。

今回は以上です!

誰かが書いてたけど、サポートしてもらったらそのお金をだれか別の人のサポートに回すと書いていて、それいいなとおもったのでやります!