有名医院の歯科医が教える!歯磨きしても虫歯にはなる!!!😭Part1

こんにちは!久しぶりの投稿です。歯に関する投稿はこれが初めてですが、これから一般的に知られていない歯に関するマル秘知識を伝えていこうと思います。今回の内容は歯科医師でもあまり理解していない方が多くいる内容です!

皆さんは毎日しっかり歯を磨いているにも関わらず、歯科医院で虫歯になっていると言われた経験はありませんか?

これには様々な要因があります!その要因の中で特に重要な1つについて書いていきたいと思います。

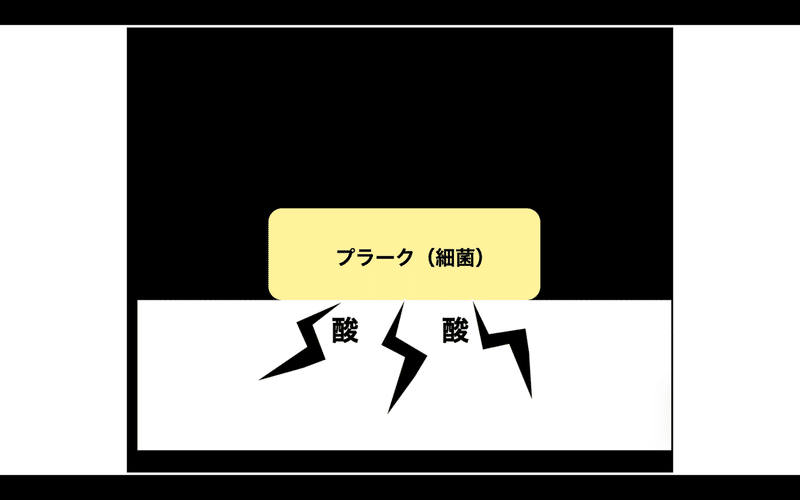

まず、皆さんに知って頂きたいのが虫歯の細菌と歯ブラシの毛先の大きさの関係です。

これだけ小さい細菌をこんな大きい毛先で取り除く事ができると思いますか?

答えはNOです。どれだけ丁寧に磨いても取り残しは必ずあります。

しかし、歯をあまり磨いていないにも関わらず、虫歯になっていない人もいます。

それは何故なのでしょうか?

それを説明する前にまず虫歯がどうやって起こるかについて簡単に説明します。

まず、人が食べ物(糖)を摂取すると、歯の表面に付着している細菌がそれを取り込みます。

取り込まれた、糖を元として細菌が酸を出します。

酸により歯が溶かされます。これが虫歯です。

これを念頭に置いた上で、何故歯を磨いている人でも虫歯になるのかについて説明していきます。

下の図を見てください。

これは、歯が溶けるPHと時間の関係を表した図です。簡単に説明するとPH7が中性、7より低い値だと酸性になります。歯が溶けるPHは5.5です。つまり縦の値がPH5.5以下になると、歯が溶けるということです。

上の図を見てください。人が食べ物を食べると、すぐに細菌が酸を出して、どんどんPHは下がっていきます。

しかし、この状態で歯を磨かず放置した状態😳であっても、再び元のPH7(中性)付近の値に戻っている事がわかります。

何故このような状態に戻るのか?😳

それは唾液の力が大きく関係しています。唾液には緩衝能という力があります。

口腔内のpHに変化が起きたとき、唾液が正常な範囲に口腔内を保とうとその変化に抵抗する働きのことです。 口腔内のpHは安静時に6.7~7.6と中性(pH7)に近い数値を示します。

この性質のおかげで、虫歯にならず、溶けた歯の成分は再び石灰化して固い元の状態に戻るのです。上の図の赤い範囲が歯が溶けている時間です。歯が溶けている時間は約30分、その後唾液の作用で1時間かけて元の状態に戻っていきます。

次に下の図を見てください。

この図はリンゴを食べた後、間食にパンを食べています。先ほどの図より赤の溶けている時間が長い事がわかります。しかし、この状態でも虫歯にはなりません。

唾液の作用により元の固い歯の状態に戻った上で食事が取れています。

ではこのような状態ではどうでしょうか?

間食が多くなると、歯が溶けている時間が長くなり、ずっと溶けています。

この状態が虫歯になるという事です。特に注意して頂きたいのが、間食が少ない方でも食物の性質によって上の図のように、ずっと歯が溶ける状態になっている事があります。チョコレートなどの歯に停滞しやすい食物が虫歯になりやすいのはそのためです。

虫歯になる要因は数多くありますが、今回は食生活😊に着目して説明していきました。

勘違いしないで頂きたいのが、歯磨きやフロス等の口腔内の清掃は重要です!!!

ただ、自身の患者さんでも歯をしっかり磨いているにも関わらず、虫歯になる事で悩まれている方は多くいます😭

少しでも、参考になれば幸いです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?