続々々々・文字盤上の天使の分け前 Grateful Dead - Wake of the Flood: Angel's Share

Wake of the Floodは、すでにAngel's Shareヴァージョンがリリース済みの70年の二枚とは、背景が大きく異なる。

デッドはライヴ・トリプルLPセットEurope '72を最後として、WBとの契約を更新せず、新たにグレイトフル・デッド・レコード(GDR)を設立した。よくある、メイジャー・レーベル傘下の形だけの独立レーベルではなく、純粋に彼らが所有する会社で、制作のみならず、国内に関しては製造もGDRが管理した(この製造の問題、音質維持のためのプレス金型の頻繁な交換が経営破綻の主因になったと云われる。デッドがWBを忌避した最大の理由は、コストダウンのために摩耗した金型を使い続け、音質を劣化させたことだった)。Wake of the FloodはそのGDRの最初のリリースだった。

これ以前に、デッドはファミリーの一員だったアウズリー・スタンリー(ヘッズのあいだでは〝ベア〟の名前で知られている。もともと化学者で、あのサイケデリックの時代にあっては、その方面、「化学合成業」で勇名を馳せた。おそらく、それが化学合成物質を必要としたデッドとの接点になったのだろう)の会社、アレンビックに音響面を任せるようになり、やがてデッドのトレードマークとなる、タワー型PAシステム「ウォール・オヴ・サウンド」もこの時期にアレンビックが製作する。

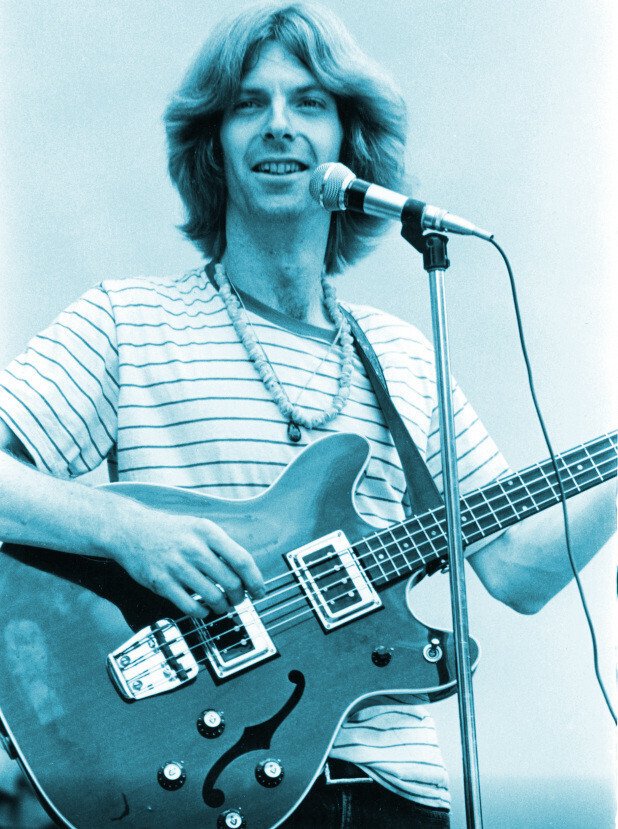

ガルシアもレッシュもアレンビック製を弾いているので、1974年ごろの撮影と考えられる。

PAやライヴ録音(デッドは69年にアンペクスの8トラック・マシンを購入して以来、すべてのライヴ・パフォーマンスを記録し続けた)と並行して、アレンビックは機材のメインテナンスもおこない、そこから発展して、楽器の改造も手掛け、さらには開発にも取り掛かったが、Wake of the Floodに間に合ったのはガルシアのギターのみと思われる。

このときのレッシュの「クォド・ベース」(各弦独立4チャンネル・ベース)はアレンビック純正ではなく、ギルド製ベースをアレンビックが改造したプロトタイプだろうと推定する(アレンビック純正クォド・ベースは72年に開発がはじまったが、完成は74年と云われる)。

GDR最初のリリースの録音では、これまでとは異なるスタジオ、前年に開業したばかりのソーサリートのリコード・プラントを使うことになり、チーフ・エンジニアは身内のダン・ヒーリーを指名した(セカンドはリコード・プラントのスタッフ・エンジニアが務めた)。ヒーリーはベアのあとを継いで、このとき、アレンビックのチーフ・エンジニアになっていた。

リコード・プラントというのがまた、時代の変化を象徴するようなスタジオで、NYでスタートしたが、69年にLA、72年にソーサリートにスタジオを開いた。企業文化としては、まったくNY的ではなく、サン・フランシスコ的で、じっさい、NYスタジオはまもなく閉鎖され、純粋にカリフォルニアの企業となる。

前回もふれたが、昔の音楽スタジオというのは堅苦しいもので、産業施設の色合いが強かった。NYよりはおおらかだったハリウッドも50年代までは堅苦しく、スタジオ・プレイヤーたちもスーツにネクタイというファッションで、ハル・ブレインは彼らを「自分の灰皿は自分で片づけるような人たち」と表現した。それが60年代、サーフ・ミュージックの勃興とともにスタジオを闊歩するようになった新しい世代のプレイヤーたちによって、「ジーンズとTシャツの世界」に作り替えられ、ポップ・ミュージックを録音するにふさわしい環境になった。

だが、スタジオでの録音作業は、当然、技術的な制約が多数あり、また、ユニオン(アメリカ音楽家組合=American Federation of Musicians=AFM)とレコード会社とのあいだの厳しい取り決めがあって、時間も定められていた。通常のスタジオ・タイムは3時間、オーヴァー・タイムは15分単位、30分で打切り、週末のセッションは通常料金の倍額と規定されていた。

経営者と労働者のあいだで結ばれた労務協定だから、会社側、ユニオン所属プレイヤーともにこれに縛られていたし、メイジャー・レーベルの自社スタジオばかりでなく、独立スタジオも、ユニオン・セッションに関してはこのルールに従って実施された(ノンユニオン・セッションもあったが、その場合、年金積立金が拠出されない)。

プレイヤーたちが仕事と仕事のあいだをスムーズに動くには、各社が共通のルールで動かねばならず、当然、時間表も定められていた。

午前 8:30-11:30

午後 13:30-16:30

夜間 18:30-21:30

深夜から早朝にかけての録音もできたが、料金はダブル・スケールになる。なぜ「スケール」という単位を使うかというと、金額は年々改定されてしまうからで、たとえばその年のスケールは50ドルと定められたらダブルは100ドル、翌年、55ドルに改定されたら、ダブルは110ドルと、じっさいの金額に換算される。

60年代終わりごろだろうか、ハル・ブレインの料金はダブル・スケールになったという。つまり、3時間のセッションで、シングル・スケールのプレイヤーの倍のギャランティーを要求したということで、ユニオン・セッションはそのようにスケールという基盤に立っておこなわれた。

昼と夕方に二時間ずつ空きがあるが、ここでプレイヤーは食事、移動、セッティングをおこなう。ハリウッドやナッシュヴィルのスタジオはおおむね狭い範囲に集中しているので、移動に長い時間がかかることはない。

音楽制作というのは、かつてはこういうことに厳しく縛られた、まさに「業務」だった。非常識なデッドにはおおいに不都合だったに違いない。

リコード・プラントは、サイケデリック・エラのアーティスト中心文化から生まれた新世代の音楽スタジオだった。とくにソーサリート・スタジオは、スタジオ兼リゾート・ホテル、ないしは「滞在型音楽スタジオ」というべきもので、スウィート・ルームに宿泊でき、プール・テーブルやジャクージーがあり、会議室はウォーターベッドだったり(!)、合法ではあるけれど、目的外使用をしていた物質も常備していたという話まであり、デッド自身と同様、ヒッピー文化に属する新しいタイプのスタジオだった。

古い文化の会社から独立し、エンジニアを身内のダン・ヒーリーに替え、スタジオも新しいタイプのものに替え、環境は整った。

69年のダブル・ライヴ盤Live/Dead、70年のWorkingman's DeadとAmerican Beautyという二枚のスタジオ盤、71年のガルシアのソロ・デビューであるGarcia、同年のダブル・ライブ盤Grateful Dead(通称Skull & Roses)、72年のウィアのソロ・デビューであるAce、そして同年のデッドとしてトリプル・ライヴ・アルバム、Europe '72、というように、ここまでデッドは7打席連続安打、とくに、70年の二枚のスタジオ盤とEurope '72は文句なしのホームランで、いまでも彼らの代表作として知られる。

71年のGrateful Dead(Skull & Roses)の見開きに書かれていた「君は誰だ? どこにいる? ハウ・アー・ユー? われわれに君の名前と住所を送れ」という呼びかけに応じて、デッド・オフィスに手紙を送った高校生のなれの果ては、船便でプロモーション葉書とスティッカーを受け取り、ニューズ・レターを読んで、会社を興したデッドの最初の盤、Wake of the Floodを心待ちにしていた。あれほどリリースを愉しみに待った盤は、ほかにはRubber SoulとPet Sounds Sessions Boxしかない。

周辺をぐるぐるするだけで、なかなかWake of the Floodセッションを聴くことができなかったが、これでやっと、音楽そのものに入る準備が整った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?