Tony Allenを永遠に紡ぎ続けるための断章集 Vol. 1

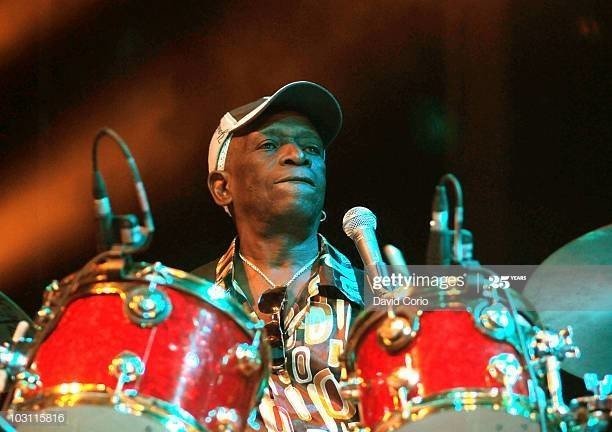

先日突然の訃報で少なくない音楽ファンを動揺させたナイジェリア出身のドラマー、Tony Allen。

訃報が飛び交った日から断続的に書き続けているうちに、”アフリカ(系)の〇〇を代表/象徴する存在”について書く事に別の意味が宿るような事態が起きてしまった。繰り返されてきた悲劇が今回で最後になる事を祈るとともに、本記事のみならずこのnoteの全てそして私の生活そのものもアフリカ系の偉大なるミュージシャン達が築き上げてきたものの上に立っている事を思えば、責務としてひとつのアクションとして、フロイド氏の事件に端を発する運動、また以前より続いている #BlackLivesMatter 運動へのチャリティのガイドとなるKozue Satoのこの記事を紹介しておきたい。

また、様々なアーティストやレーベルがBandcamp上での収益を関連団体に寄付する動きも起きている。私は昨年の年間ベストでも取り上げたMourning [A] BLKstarのニューシングルを購入した。ストリーミング派、ヴァイナル派などで普段あまりBandcampは使わないという向きも、この機会に好きなアーティストのBandcampをチェックして欲しいと思う。

さて。

ミュージシャンの追悼記事の多くはそのキャリアを年代順に追ってハイライトをピックアップし、影響力を語るというものだ。それはいうなれば編年体的な手法と言える。

では紀伝体にあたるのがどのような手法かと言えば、例えば時に年代順や共通理解としての歴史観よりもそのミュージシャンの主観が優先されるカヴァー・アルバムといった形が近い趣を持つのではないか。おそらくこの後出てくるのではないかと思われる、オルタナティヴなヒップホップやIDMのアーティストによるサンプリングの手法をもってした追悼は、楽曲全体をカヴァーするよりもその歴史観の捻じ曲がりが一層大きくなる事だろう。

トニーが音楽界にもたらした影響を考えた時、そのサンプリングという手法を用いる界隈へのそれは一層大きく重要だ。であるならば、文章の側からも編年体より紀伝体的アプローチがあって然るべきでないかと考え、共演アーティスト(及びソロ)別に世間的重要度よりも個人的興味を優先させていくつかのアルバムをピックアップ、またそれぞれの作品も最も一般的な形に拘るのではなく私が所持するフィジカルフォーマットの内容に準じ、その並びが歴史を成す事や影響力を炙り出すよりもあくまでその個々の作品にフォーカスしたレビューを言わば断章として切りっぱなしのまま並べたのが本稿である。

この個々のレビューの中のどれか一つでもTony Allenという偉大なドラマーの世界へ入門あるいは振り返る入り口となり、読者諸氏それぞれのTony Allen観を育む一助となれば幸いだ。

with Fela Kuti

トニーのキャリアを考える時、当然欠かせないのがフェラ・クティ率いるAfrica ‘70の一員として”アフロビート”というスタイルそのものを築いたプロセスだ。このフェラ・クティという稀代のアーティストにして稀代のアジテーターがいかに偉大と目されリスペクトを集めているかは本稿では詳述しない。このご時世少し検索しただけでわかるだろう。ただ、もし本稿でトニー・アレンというドラマーの存在を知った向きがあらばやはり基本のキと言えるこれらフェラ・クティとの作品から聴くべきだろうとは強調しておく。

with Ginger Baker Live! (1971)

Eric ClaptonおよびJack Bruceと共にハードロックの開祖のひとつと数えられる名バンドCreamの一角を成していたドラマーGinger Bakerをゲストに迎えたライヴ盤。アフロビートのスタイルが確立された最初期の録音のひとつとしても興味深く、後年の楽曲に比べてJames Brownからの影響がわかりやすく見えるのもポイントだ。

トニーに先立って昨年この世を去ったジンジャー・ベイカーというドラマーに対する今の評価はなんとも微妙なものがあると言わざるを得ないだろう。ジャズ畑を中心にドラマー復権のディケイドといえた10年代を通しても、クリームというバンドが音楽史上に成した偉業に比してはそのリスペクトが高まったとは言い難い。というか、The Jimi Hendrix ExperienceのMitch MitchellにThe DoorsのJohn Densmoreといった当時までのジャズに強い影響を受けた60年代後半ロック・ドラマー全般がその他のビッグネームと相対的に見ればプロップスを落としている。

トニー最期のディケイドとなった10年代に多く行われていたエレクトロニック畑とのコラボレーションでトニーの名を認知し、遡って本作をはじめフェラ・クティ作品に辿り着いた若いリスナーの多くにとってそれほど重要な名前とは思われていないのが現実かもしれない。

しかし、トニーもジンジャーを追うように旅立って次なるディケイドに入った今、本作におけるこの2人の絡みは新しいディケイドの新しいグルーヴへの示唆が含まれていると感じられる。

クリームでのジンジャーのプレイ、この後のトニーのプレイ両方を知る者なら聴いていなくとも想像はつくだろうが、バンドリーダーでヴォーカリスト/ソロ・プレイヤーでもあるフェラの名前を筆頭にしつつ、Africa ‘70というバックバンドの名義も添えている上でいちドラマーであるジンジャーの名も強調されている事、これはジンジャーのネームバリューにあやかった…部分もまあ当然あるのだろうけれど、実際演奏内容としてもインストゥルメンタリストの中でジンジャーの名前が一段前列に出ているのが納得できるものになっている。というのも大半の部分で、トニーが後景としてベーシックなパターンを叩く上を、ジンジャーがクリームのファンにおなじみ特徴的なタム回しや主張を強めた金物によって言わばウワモノに近い補強を行う…つまりジンジャーのプレイが”リード・ドラムス”とでも表現できる構造になっているからだ。

それでもChris DaveやMark Guilianaといったドラマーがプロップスを高めた10年代の流儀に沿えば屋台骨を支えるトニーのプレイにより着目したいリスナー、及びドラマーやプロデューサーも多いだろう。フィルイン等をジンジャーに任せているが故にトニーのプレイは結果的にループベースのヒップホップを模した形に近づいているのだから。

だがそれは裏を返せばジンジャーのパートは生ドラマーが復権した10年代においても抑圧されたままだった生演奏の要素が詰まったものとも言え、ジャズとヒップホップの蜜月がリードした10年代のグルーヴ進化に新たなカンフル剤を加えるとしたら?と考える時に、1人のドラマーにベーシックなパターンを任せた上で(無論必然的にグルーヴへの影響も多大な)ウワモノのひとつとしてのドラムプレイが堪能出来る本作は大きなヒントを与えてくれるはずだ。

ちなみに、オリジナルトラックの中では「Ye Ye De Smell」の後半、およびデジタル・フォーマットで追加されたボーナストラック78年のライヴ音源「Ginger Baker & Tony Allen Drum Solo」では、この時代のツイン・ドラムの応酬としてはインタープレイ感が控えめかもしれないものの、両者の関係性が他のパートよりは対等に近く、ある種のミニマル・ミュージックとしてアフロビート/トニーのドラムプレイを捉えているとなかなか見えてこないトニーの姿も味わえる。

Zombie (1976)

LP / Spotify (Zombie) / Spotify (Everything Scatter) / Bandcamp (Zombie) / Bandcamp (Everything Scatter)

表題曲はトニーのドラミング云々というよりFela Kutiの圧倒的代表作として知られている。ナイジェリア政府の傀儡である軍隊を自分の意志を持たないゾンビだと揶揄した歌詞は、国や時代が違えども国家というシステムに問題が起きたあらゆるシチュエーションに当てはめられるもので、まさに今この国にも無能でしかない政府を未だ擁護しあまつさえ積極的支持を表明する者の中には少なからず”Zombie”が居ることだろう。

この曲が聴き継がれているのは何もその歌詞のみに由来するわけでは無い。そのサウンドの魅力の中心はやはりトニーのドラムにある。この楽曲で最も着目すべきはキックだ。フェラの正当後継的アフロビートのみならず、ファンク、ジャズといった生演奏中心のスタイルから、Flying Lotus以降のオルタナティヴなヒップホップやIDM以降の4つ打ちに拘らないテクノのようなエレクトロニック・ミュージックまで、”如何にキックによって楽曲をドライヴさせるか”を考える全ての音楽家にとって究極的な模範となるプレイが聴ける。生ドラムの演奏家にとっては、そのキックを叩く足と時に分離しているようにすら聴こえる、その他のパーカッションと絡み合う上半身でのプレイとのバランスも非常に興味を惹かれるはずだ。

さて、本稿は私の主観私感を優先させるアプローチという事で、アルバムレビューという形でもオリジナルや現在最も手に入りやすい形よりも私の所持しているフィジカルの収録内容を優先させたい。

私が持っている「Zombie」を表題としジャケットもオリジナルと同一のアルバムは、オリジナルや現在のデジタルリリースとはB面収録曲が異なる77年US盤だ。オリジナル『Zombie』は76年リリースで、当然既に触れた表題曲は同じ様にA面に収録されている。そしてB麺は、おそらくそれまでUSリリースが無かった音源なのだろう、初出は共に75年の「Monkey Banana」と「Everything Scatter」がカップリングされている。少し遅めのBPMでフェラが自らの音楽を”ハイライフ・ジャズ”と呼んでいた頃の名残も垣間見せる「Monkey Banana」も実に興味深い楽曲でトニーのドラミングもやはり素晴らしいが、ここでは「Everything Scatter」により注目したい。

ルーツのひとつであるUSのファンク…特にSly & The Family Stone楽曲を思わせるクールなベースライン、Blood OrangeやKindnessといった近年のダンサブルな歌ものインディにまで通ずるギターリフ、と音楽的に興味深いパーツに満ち満ちているが、こういった企画趣旨でなくとも最も重要なパートはと考えれば間違いなくトニーのドラムだろう。そしてこのアンサンブルの屋台骨として機能するに留まらず、トニー自身の変遷も含めたその後の音楽を知っている我々が聴き直すと非常に面白い側面も浮かび上がる。

まさしく”Scatter(ed)=散りばめる(られた)”とばかりにいつになく手数多めで細かいアクセントやトリッキーなフィルを”散りばめ”ている。反復をドライヴさせる事とフィルによっていくつかのポイントを加えるのがフェラ楽曲におけるトニーの基本的な役割だが、ここではその抑制をある程度取っ払って主張を強めているかのように聴こえ、少々誇張すればプログレッシヴ・ロック(それもジャーマン・プロッグではなく70年代英国におけるもの!)のように反復を是とせず目まぐるしく展開する楽曲においてもハマるのでは無いかとすら思えるのだ。

このプレイは無論BlurのDamon Albarn旗振りの元参加したロック・バンド、The Good, The Bad & The QueenやRocket Juice & The Moonにおける活動に活きているのはもちろん、意外かもしれないがJeff MillsやMoritz Von Oswaldといったテクノ文脈のプロデューサーもトニーのこういった側面を引き出したがったようにも見える。

つまり表題曲「Zombie」よりも、その他「Lady」や「Roforofo Fight」等の有名曲よりも…いや、特にドラマーやビートメイカーであればそういった定番を軽んじてはならないが、今に通ずるものを持つという点で言えば70年代フェラ楽曲でこの「Everything Scatter」が最も重要かもしれない。

Music Of Many Colours (with Roy Ayers) (1980)

アシッドジャズ華やかなりし時代にDJが多くフロアでプレイし、また時期を近くしてヒップホップ・ビートメイカーからもサンプリングネタとして定番になるなど90年代に評価を高めたヴィブラフォンをメインとするマルチ奏者Roy Ayersとの共演作。

共演と言ってもRoy Ayers単独作路線のA面、逆にフェラ作曲でアフロビートスタイルのB面と、半ばスプリット作と解釈しても良いような形。バンドメンバーはフェラの連れてきた面子が両サイドで多く共有されているが、トニーはB面のフェラ曲のみ。

ロイの楽曲「2,000 Blacks Got To Be Free」はなんとなくパーカッションの絡みからフェラのアフロビートを意識しているようにも思えるけれど、力強いが基本スタイリッシュでスムース&メロウなディスコ・ファンク。近年ならThe InternetやAnderson .Paakのファンは必聴。”らしさ”と”らしくなさ”がせめぎ合うフェラのサックス・ソロ(2本目)が面白い。本稿の主役トニーは参加していないのでA面はこのあたりに留める。

そしてトニー参加のB面フェラ曲「Africa-Center Of The World」だ。

ロイとの共演に至る時点でそれの現れとも言える訳だが、ポップに寄って行こうという志向の見えるイントロ(同一のセクションが何度か繰り返される)がニヤリとさせる。

トニーはこの時点でフェラのバンドを脱退しており(あるいは録音時点は正式メンバーでリリースまでに脱退した?)”Guest Drummer”なるクレジットだが、グルーヴを引っ張るキックのノリは非常にトニー的で、この音源においてもリーダードラマーとしての役割を担っていると見ていいだろう。ただあの特徴的なフィルインが控えめで、それはこの楽曲に対するコンセプトとしての意図的なものか、フェラとトニーに生じた何らかのすれ違いが反映されたものでもあるのか、というのはわからないが。

何にせよ結果的にこの曲におけるトニーのドラムプレイはその最もミニマルな形が、言わばエッセンスのみが抽出された形になっており、ドラマーやビートメイカーは必聴。

ロイのヴィブラフォンはソロパート以外でも演奏しており単純に登場時間がA面におけるフェラのサックスよりも長く、アンサンブル全体における役割の大きさもA面におけるフェラより強い。よってコラボレーション性はこちらにより強く出ている。アジテーションのための機能的な音楽という側面もあるフェラのアフロビートにある種の神秘性を加えるパーツにもなっており、この両名の共演ならではなアンサンブルが楽しめる。

Solo, etc

フェラの作品を聴いたならば、次にトニー自身が中心となった作品群はもちろん重要だ。個人的な興味を優先とはいえ1985年作の次が2014年作とは隔たりがあり過ぎではないか、とも思われるかもしれないが、そもそもトニーは80年代後半から活動のペースを低下させ、90年代に至ってはリーダー名義が年代末である99年まで無いのはおろかその他の全面的な参加作も無い。この空白期間の意味合いもこのシリーズでいずれ考える事になるとは思うが、とりあえず今回はさておいて。

with Afrobeat 2000 - NEPA (Never Expect Power Always) (1985)

イギリスへと趣き当地のUKダブに強い影響を与えたJah Shakaをバックアップする面々を招聘しての録音。リズム・ストラクチャーはお馴染みのアフロビートであるし、そのJah Shaka関連作や、ジャマイカならLee “Scratch” PerryにKing Tubby、UKならAdrian Sherwood…といった”典型的なダブ”とはかなり異なるものの、影響としてはそれらからの触発が伺えるポスト・プロダクションやエフェクト操作といったスタジオ作業にかなり比重を置いたサウンドになっている。

それはいかにも85年らしい音色・加工としても随所に現れているが、スネアに関しては手数を減らして派手なリヴァーブをかけるような事が行われていない点にアフロビートというスタイルのキモがスネアにある事が見える。あくまでアフロビートのリズムに拘りつつも、フェラというアジテーター不在で自らがアフロビートを紡ぐためにはダブを始めとしたスタジオ作業ならではのアプローチが必要だと考えていたことも伺え、10年代を主にエレクトロニック系とのコラボレーションに費やしたのも必然だったのだろう。

それら10年代のエレクトロニック系コラボ作品においてプロデュースのクレジットにトニーが名を連ねているものは少ないため、全体のサウンドの質感がどこか似通う事にどれだけトニーの意見やコントロールがあったのかはわからないが、この時点でギター等いくつかのウワモノの処理をやり直せばそれら10年代作品と並べても違和感の無いサウンドが随所に聴ける。実際2016年のNu Guinea『The Tony Allen Experiments』においては本作から「Road Close (Dance Dub)」のキーボードリフを流用した「Open Paths」という楽曲がある。ドラムプレイ以外の点においても30年以上後の作品まで含めたトニーのディスコグラフィを見通すために重要な作品だ。

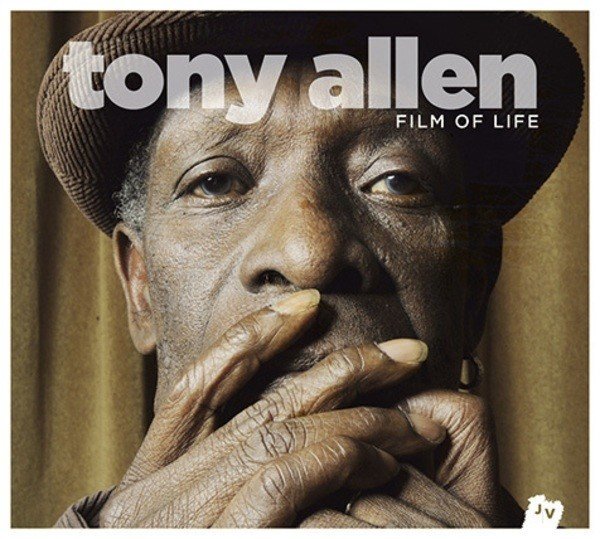

Film Of Life (2014)

マルチ・インストゥルメンタリスト/プロデューサー集団The Jazzbastardsがプロデュースを担った本作は、そのユニット名の通りジャズの色が強いのかと言えば、その要素も含まれているがより多様なジャンルを横断する作品になっている。

The Good, The Bad & The Queenで共演したDamon Albarnの参加曲のみならずロックの要素もある。「Boat Journey」など若干のサイケデリアさえ感じられるスペース・ロック風だ。はたまたトニーと言えば、なFela Kutiから受け継いだアフロビート、ブラックスプロイテーション・サントラ的なUS系ファンク、この時期参加していたMoritz Von Oswald Trioを思わせるミニマルな路線、とバラエティ豊か。

特にそのミニマル路線な「Koko Dance」は、70年代に広義で言えばファンク系のプレイで名を馳せたドラマーが現代的サウンドの中でプレイする時はどうするべきか、というのをきっちり把握しきったプレイを披露していて圧巻。時代への適応力は最晩年の録音まで全く衰えていなかったので、更に先の時代のサウンドにも適応してみせただろうと思うと改めてその死が惜しまれてならない。

全体のミックスも、まあ一般的な歌もの等に比べるとドラムのバランスが大きめではあるし、ベースを片方のチャンネルに寄せるなど近年のセオリーに反する処理も行われているのだが、それでもドラマーのリーダー名義作品を聴いた事の無い者にも不自然に感じさせないバランスで実に巧み。デーモン・アルバーンの参加(その楽曲「Go Back」はGorillazファン必聴の名曲だ)というロックファンにとっての取っ掛かりがある事も含め、ソロ名義の作品を最初に聴くなら本作を推薦する。

また本作からは「African Man」をRicardo Villalobos & Max LoderbauerのVILODコンビが、「Go Back」をFort Romeauが手掛けたリミックス10インチヴァイナルがリリースされている。廃盤で新品を見つけるのはなかなか難しくなってしまったが、中古市場で安めに出回っており素晴らしい出来なのでそちらも推薦したい。

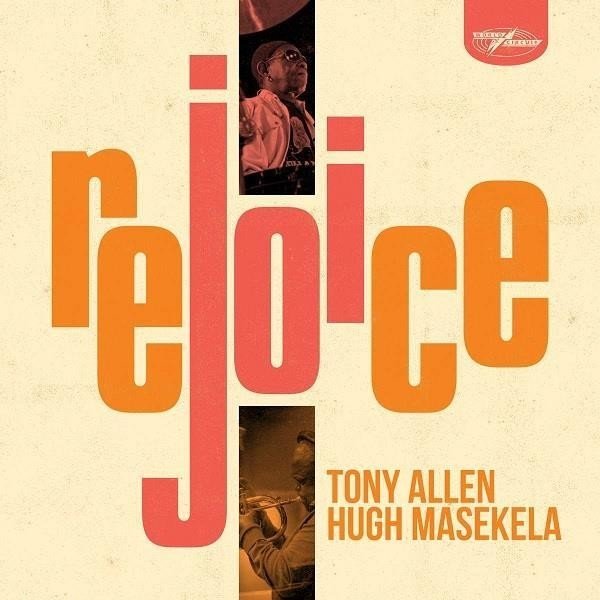

with Hugh Masekela - Rejoice (2020)

2018年に亡くなった南アフリカ出身のトランペットを中心としたマルチ管楽器奏者Hugh Masekelaとのデュオ作。2020年初頭にヒューの遺作としてリリースされたが、図らずもトニーにとっても生前最後に出たリーダー作となってしまった。

全体としてはヒューの主領域であるジャズとトニーの主領域であるアフロビートを実に自然にマリアージュさせた作品と言えようか。フュージョンでは無く古典的なビバップにも近い楽器編成をトニーのバックビートが律しているのはJazz The New Chapter的新しいジャズの潮流とも自然と溶け込んで聴こえる。

そのジャズとアフロビートという両者を繋ぐHUBの役割を果たしているのは70年代のブラックスプロイテーション・サントラ(Isaac Hayes『Shaft』やCurtis Mayfield『Superfly』が代表作とされる70年代の所謂”黒人映画”と呼ばれたアフリカ系を主人公に犯罪組織やそれと戦うヒーローを描いた映画のサウンドトラック)的なファンクだろう。トニーを世に送り出したアフロビートの創造者Fela Kutiとも共演していたRoy Ayersを思わせるヴィブラフォンの使用もそれを感じせ、「Never (Lagos Never Gonna Be the Same)」ではラゴス暴動を念頭に”Lagos never gonna be the same without Fela”とフェラの名を歌い込む。

ほか直接的な恩師・関係者のみならず「Agbada Bougou」はじっとりとしたファンクがトランペットの巨人Miles Davis『Bitches Brew』のStripped-down versionという趣でヒューもマイルスを思わすフレーズを吹く。更にシンセベースによるエレクトロニックな要素はトニーがキャリアの終盤で多く共演したテクノ〜IDMのアーティストとも重なれば、Paul SimonにThe Byrdsとロック領域とも多く仕事をしてきたヒューらしいロックの面影が見え隠れし、結果的にほんのりとキャリア総括の香りも漂う。

…と書くと自らの老い先をも意識した…と考えてしまうが、ヴィブラフォンが醸す妖しい色気に添いつつ、徐々にゴツゴツとしたエネルギッシュな熱量も高まる至極の名演「Jabunai (Rejoice, Here Comes Tony)」を聴いてしまえば、これが自らの死を予見した老人の演奏だなどと誰が思えようか!?

録音から僅か2年で主役ふたり共がこの世を去ってしまった。共にまだまだ素晴らしい演奏を残せたはずと思えてならない。この世はなんと理不尽なのだろうか。

結構ギリギリでやってます。もしもっとこいつの文章が読みたいぞ、と思って頂けるなら是非ともサポートを…!評文/選曲・選盤等のお仕事依頼もお待ちしてます!