プリ・パンク⇔ポスト・パンク #1: David Bowie - Who Can I Be Now? (Diamond Dogs, Young Americans & Station To Station)

Twitterで先日「パンク(ポスト・パンク)以前のロックとそれ以後のロックは別物か否か」というような話題が盛り上がっておりまして。そこからは1週間以上が経ってしまいSNS的な賞味期限は切れかけかとは思うんですが、個人的なリスナー遍歴を振り返っても、その辺りが本当に断絶かどうか、繋がっているのならそれを繋ぐのは一体どういう音楽か、と考えるのはかなり重要な気がしたので、ポスト・パンク以降のロックが新しく得たとされる要素を先駆的に持っていた音楽を暫定的にプリ・パンクと呼びそんな作品を紹介するシリーズを断続的にやっていこうかと思います。

ちなみに、そういったシリーズの性質上どうしてもどういった点がパンク的だとかポスト・パンク的だとかという形の言及が多くなってしまうので、そういった部分をすっきりさせるために便宜的にパンクもポスト・パンクも包括する言葉としてニュー・ウェーヴの略称NWという表記を用います。ちなみにニュー・ウェーヴとは基本ラディカルなパンクとは異なるがパンク以降のものである、というような音楽を指すので、本来の用法とは違うんですがまあ元々この辺の定義ってあやふやなんでその辺よしなに。

…さて。第1弾はDavid Bowie…と書くと、いやいや、この人の”ベルリン三部作”(『Low』『”Heroes”』『Lodger』)はそもそもNWの開祖みたいなものじゃない、それくらい知ってるよ、という声もあるだろうが、ここではそれ以前の作品に注目したい。

”ベルリン三部作”、とりわけ『Low』『”Heroes”』は代表作として扱われボウイの輝かしいディスコグラフィの中でも最高傑作を争う定番だけれど、その競争相手の筆頭候補に挙がるのはボウイのみならずグラム・ロック全体を代表するアルバム『The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars』(以下『Ziggy』)だろう。グラムがパンクに与えたヒント(非常に直接的な所で、Sex Pistols「God Save The Queen」の曲想は『Ziggy』収録曲「Hang On To Yourself」から産まれたという事実がある)というのも重要だが、NWの革新的な点が1にアティテュード、2にアンサンブル、3にサウンドと(とりあえず)考えると『Ziggy』はどうにも”パンク以前”然として聴こえるのもまた事実だ。自らの作品も含めたNW以降を予見する色合いが強まり始めるのは、ちょうどアンソロジーボックスセット『Who Can I Be Now?』にまとめられている1974年から76年、スタジオ・アルバムで言うと『Diamond Dogs』から『Station To Station』の時期である。

Diamond Dogs (ダイアモンドの犬)

もとより未来/SFを主題とする事が多かったのは実質的にデビュー作とも言える同名アルバムからの出世曲「Space Oddity」でも明らかだが、そこには現実のアポロ計画と絡めたノベルティ感もまた焼き付いていたし、前述『Ziggy』は”宇宙人がやってきた!”な物語でオーソン・ウェルズの時代パルプ・フィクションの時代という感も否めない。

一方でポスト・パンク勃興後多く現れたSF的な題材を取るアーティスト、例えばGary NumanやOrchestra Manouevers In The Darkといった面々には、映画(『ブレードランナー』)や小説(『ニューロマンサー』)でも時期を近くして盛り上がるサイバーパンクのようなディストピアや荒廃した社会を前提にしたクールネスがある。ボウイのSFストーリーテリングにその感覚が宿った作品こそ、『Who Can I Be Now?』冒頭を飾る『Diamond Dogs』だ。

ディストピアSFの先駆にして金字塔、ジョージ・オーウェルの『1984年』を題材にした事はもちろん、小説を下敷きにしておきながらウィリアム・バロウズで知られるカットアップ手法を作詞に用いる事でその物語性を自ら揺さぶっている点がまたNWにある脱構築の要素の先取りとも言える。

有名曲「Rebel Rebel」(反抗を主題にしている時点でまたパンク的)や表題曲「Diamond Dogs」のような『Ziggy Stardust』から連なるグラム路線の楽曲も、同年代のロック・アルバムと一線を画す独特なサウンドのミキシングによって一層パンクへの繋がりを強めているし、「Sweet Thing (Reprise)」におけるシンプルなベースリフの反復を軸としながら明瞭な音符の連なりによるソロではなくノイズをパンニングによる変化で聴かせる部分などはまさしく直接的なNWの先駆だ。

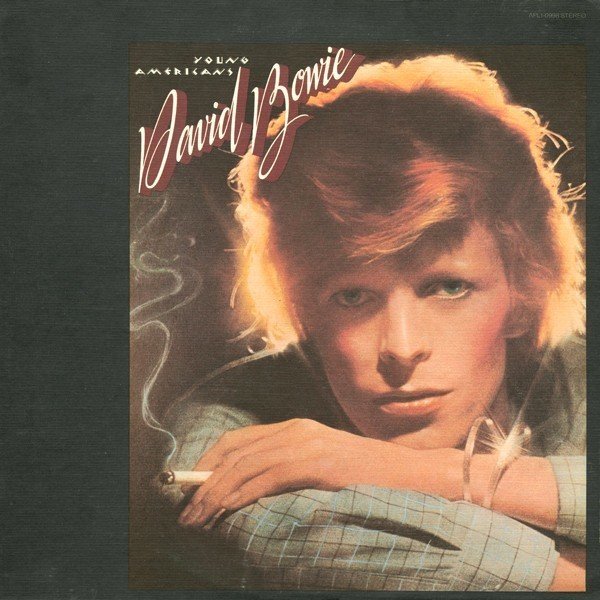

Young Americans

続くスタジオ・アルバム『Young Americans』は、直接NWをどのくらい先駆しているかという点では他のアルバムには及ばない。

もともと10代はモッズだったというボウイの事、関心自体は以前からあったのだろうが、『Aladdin Sane』より少しずつ高まってきた直接的なソウル/R&Bからの影響が、『Diamond Dogs』ツアー(『David Live』として『Who Can I Be Now?』にも収録されている)の途中でいくつかの曲のアレンジをその方向性にガラッと変えてしまうほどに高まり、フィラデルフィアまで赴いて録音された作品だ。

The BeatlesやThe Whoの初期を聴けば明らかなように元々ラウドなR&Bとしてジャンルのアイデンティティを築いたロックが、サイケデリックムーブメント以降その要素を薄めていく中で再びアフリカン・アメリカンの音楽に立ち返ったという点はNW的でもあるが、Gang Of FourやThe Pop Groupといったポスト・パンクバンドのファンにそのまま先駆的な作品だとして勧めるのは流石に無理がある。しかしNW”以降”というのを広く取ってその目を現在にまで向ければ、チルウェイヴやその流れから出てきたアーティストとの共通項をいくつも見いだせるアルバムだ。特に「Fascination」から「Right」というR&Bのメロウネスとロックの鋭角性を官能的にマリアージュさせた3〜4曲目の流れは、Toro Y MoiやRhye、Blood Orangeといったアーティストのファンの耳を確実に惹き付けるものと言えるだろう。

Station To Station

さて、本稿のテーマに興味を持った方に未聴の方がいるならば、最も聴いてほしい作品がこれだ。前作で大西洋を渡りアメリカに向かったボウイがゴムの反発力で飛ばされるようにドイツへと音楽的好奇心を向かわせ、ジャーマン・プログレに影響を受け欧州的耽美を身に纏いつつも同時にR&Bからの影響も深化させた奇跡的傑作『Station To Station』。

本作、実は『Low』よりもNWの端緒と呼ぶに相応しいのではないかとも思うのだが、発行部数なりページビューなりが一定以上の規模を持つメディアでボウイの最高傑作ないし最重要作に挙げられた事がひょっとしたら一度も無いのではないか。その完成度・先駆性・独自性に比して見れば、ボウイ史上最も不遇な扱いを受けている作品やもしれぬ。いや、正確に言えば評価が微妙な位置に留まる理由は推察できる。それを考える事は、この終わりゆく2010年代を含めた現代までの”NW以降”の時代において本作が聴き直されるべき理由を考えることにも繋がる。少し整理していこう。

まず、冒頭を飾る表題曲「Station To Station」の10分超という尺の長さだ。そもそも”プリ・パンク”として書いている本稿ではあるが、この作品のリリースは既に1976年である。Patti Smith『Horses』は既に前年、Ramonesのアルバムデビューが同年と既にパンクが萌芽している。翻って見ればEagles『Hotel California』やBoz Scaggsの「We’re All Alone」収録作『Silk Degrees』もまた同年と、翌年にデビューするSex Pistolsらロンドンパンク勢がとりわけ敵視した”オールド・ウェイヴ”が熟成の段階に入っているわけだ、鋭敏なミュージシャンや批評家の間に既に「3分ポップへ回帰の時代だ」という感覚はあっただろう。その点、トラックリストの時間表記だけで「ボウイも時代については行けないのか」と思われてもやむを得なかった部分はある。

実際この楽曲の尺の長さには”オールド・ウェイヴ”としてNW勢が敵視したサブジャンルの筆頭、プログレッシヴ・ロックと少なからず重なっているのも確かだ。しかしむしろそういった要素が今聴き直すべき価値を高めている。前述『Young Americans』からの延長線上としてのアメリカ・ないしR&B/ファンクの要素を持ち、P-FUNK一派からの影響も確かにある一方この楽曲における前作からの差異として最も大きいのはEarl Slickのギターだろう。明瞭にロック的な強い歪みを伴うそのギターはしかし、Led ZeppelinやBlack Sabbathら当時のディストーション・ギターの象徴的なブルース由来のハードロック勢に比べ高域が立ちザラついて鋭角的な印象が強く、むしろ先に『Young Americans』をそれらのファンに勧めるには無理があると書いたギャング・オブ・フォーやザ・ポップ・グループらに近い。

更に言えばNWを踏まえて90年代を席巻したオルタナティヴ・ロックにもより近く、Radiohead『OK Computer』(当時の本人達はProg呼ばわりに強い不快感を表明してはいたが)から20年が過ぎ、TOOLが久々の新作を出した今、この曲はオルタナとプログレのミッシング・リンクめいても聴こえる。

もう一つNW勢やそれを支持していた批評家たちに嫌悪されていた要素が本作にはある。それがディスコだ。

ひょっとしたら若い方の中には(ピークは過ぎたが)近年のディスコ/ブギー・リバイバルと呼ばれたムーブメントの影響等でディスコが批評家から嫌悪されていたとジャンルというのにピンと来ない人もいるかもしれない…いや、私(89年生)と同世代かつロックを中心としたリスナーであっても、4つ打ちのロックが日本で流行し始めた初期に”ディスコ・ロック”と呼ぶ向きもあった事を思えば少し音楽を掘るルートが違うとディスコという言葉に対する印象は全く違うかもしれない。だが、若くともオリジナル・パンクを特に熱心に掘っていたり、私より上の世代のロックファンであったりの多く…またディスコを直系の先祖に持つハウスを中心としたクラブミュージックリスナーには”ロックメディアの狭量さ”というような形で映っていたかとも思うが、少なからずの音楽リスナーにパンクからオルタナに連なるようなロック文脈の批評に根強いディスコ敵視の傾向があった事は同意してもらえるだろう。

この辺りピンとこないという人に1冊なり1つの記事なりで理解しやすくまとめている文献が思い当たらず心苦しさもあるのだが…(誰かご存知でしたら教えて下さい)。ただ、NW以前以後を考えていくにあたってこのアルバムに限らずディスコ・ブームというのは非常に重要なので、今後このシリーズで触れる機会は何度もあるはず。読者にとっても自分自身にとっても、少しずつ触れていく事で買い集めたレコードのライナーノーツを1枚ずつ読むように追体験できるような形になればなあと思う。その辺りここで取り上げた作品以外も含めて当時の反応と共にボウイのディスコグラフィを追うのは大きなヒントになるはずだ。

話をアルバムに戻そう。そのディスコ要素が最も強い曲が「Golden Years」。四つ打ちのリズムにギターリフの音形と、これが実はなかなかに当時の売れ線的なディスコの類型に近い。それにしてはギターの歪みは強めで全体にも音が無骨であるとか違いもあるが、類似点と差異とを書き出せば数としては確実に類似点の方が多いだろう。ただし、特にハウスの原点として今振り返り主流ディスコと比較すると、フック部分とそこからコーラス部分に繋ぐ形を不規則に変化させるのは、パーツ毎の小節数は予定調和であるに越した事は無いダンスミュージックの機能美追求的な美学とは随分反するものと言える。

これはダンスミュージックの美学が他ジャンルのミュージシャンにそれほど理解されていなかった時代を示すものとして受け止めることも可能かもしれないが、前作における「Fame」もそうであるように、ジャンルのエッセンスを抽出する能力がずば抜けているボウイが単なる無理解からそういった要素を軽んじるだろうか?むしろ、そういった構造が重要だと判断したからこそその部分を脱構築する事で自身のウォーターマークを焼き付けたのではないか。そう考えたほうがしっくり来る。

そのバランスはNWの範疇としてはTalking Headsあたりにも繋がるが、先に述べた日本にも波及する00年代4つ打ちロックブームの端緒と言えるThe Raptureを始めとしたニュー・ウェーヴ・リヴァイヴァルのアーティスト達の大きな雛形に繋がっている。

ほかこのEarl Slickの鋭角的なギターが暴れまわりミクスチャーの先駆にも聴こえるキラー・ファンク「Stay」、耽美的に仕上げたNina Simoneのカヴァー「Wild Is The Wind」等、70年代中盤における(これは非常に2019年的では無い表現なのだが)”黒人的”な要素と”白人的”な要素のそれぞれ極北が同時に並び立つ本作はインターネット普及以後いやSNS普及以後の音楽が持つ感覚にさえ近い、ポスト・モダンや相対主義のさらに向こう側を既に見通している。

最初に挙げた”ベルリン時代”の諸作によって、NW以降のロック以外をあまり聴かない向きにも通りが良いであろうデヴィッド・ボウイ。彼の”ベルリン時代”以前を改めて見返す事によって、”プリ・パンク”を掘る契機になればと思う。

結構ギリギリでやってます。もしもっとこいつの文章が読みたいぞ、と思って頂けるなら是非ともサポートを…!評文/選曲・選盤等のお仕事依頼もお待ちしてます!