(待望の)多田等観展〜風従乕雲従龍〜

花巻市博物館で本日から開催となった多田等観展を見てきました。

『仏教のルーツを探求しよう』

紀元前5世紀にインドで誕生した仏教は、中央アジアに広がり、誕生から1000年の時を経て中国から日本へ伝わりました。

インドから伝わった仏教が『生まれたままの姿』で残っていると云われているチベットへ仏教のルーツを探るために、多田等観に調査の命が下ります。

22才で日本を出てから33才で帰国するまでには色んなことが有ったわけですが、ダライ・ラマ13世の信任を得て、多くのチベット経典や宝物を下賜(かし)されました。

ダライ・ラマ自らが製作されたものなど、チベットにとっては国宝にも当たるような宝物は、残念なことに2つの戦火を逃れて、今はここ花巻市博物館に所属されています。

ダライ・ラマ14世の時代には、チベットの寺院の9割は破壊されて、人口の5分の1に当たる120万人の方が犠牲になりました。

今はアクリルの窓1枚隔てたすぐそこに有る宝物は、本来ならば人の思いの集まる寺院にあって、一般の人は見るとこもまかりならない物なのかも、知れません。

古いもので17世紀。

数百年という時間軸上には、たくさんのひとの安寧や平和への思いがあったんだろうと思うと、戦争がいかにひどいものか再認識します。

ダライ・ラマ13世は多田等観ならば大丈夫と信じて、遠い遠い日本にたくさんの宝物を下賜したのでしょう。

(そしていつかまたチベットの元へ帰れるように、その時まで)とは言葉に出せずとも、願ったのではないのかな。

優しくも圧倒的なオーラを醸し出す宝物を3周しながら、色んな感情に包まれました。

その多田等観さんは、チベットの最高位の僧にまで至った宗教的にも凄い方なのですが、たくさんの人から慕われるお人柄だったようてす。

病床の方への手紙の内容はブラックユーモアたっぷりで、深い思いやりも感じられるものでした。

等観さんが疎開されていた花巻市湯口の円万寺には、村民500人以上(!)の寄付により一燈庵が建てられました。交流の深さが伺えます。

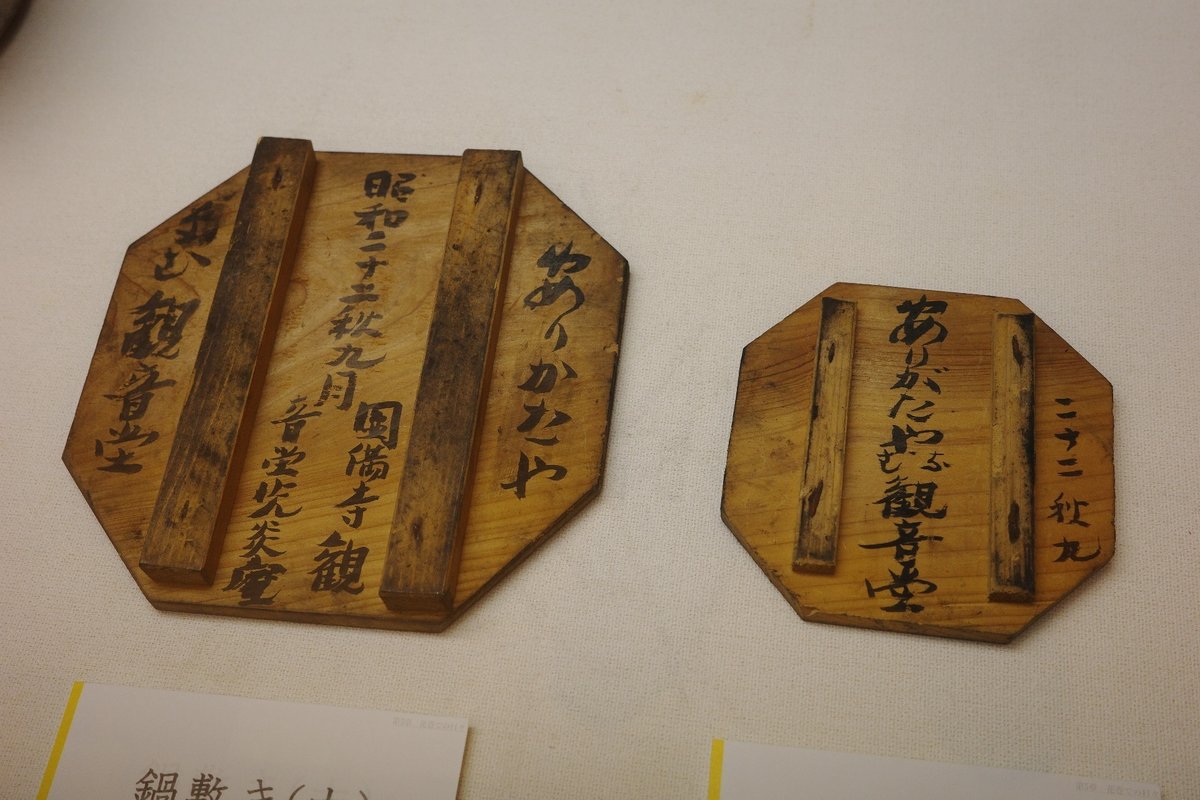

その暮らしで使われた生活用品に、

ありがたや観音堂の書。

お孫さんの佐藤伝さんのご著書でも、御縁を大事にする(流れに身を任せる)ことの大事さを書かれてありました。

タイトルの風従乕雲従龍は、等観さんの書に書かれていたものです。

かぜをしたがえるとら

くもをしたがえるりゅう、

と読みます。

雲と龍、風と虎のように、似た者同士は自然と引き合います。転じて『物事はそれぞれにふさわしいものと一緒になり、うまくいく』という意味で使われるようです。

そんな現象が、『ありがとうございます』

有り難う御座います。

めったにないことが、ここにあります。

『ありがとう』という発言は、そんな今を受け入れる行為なんですよね。

見れたらなぁ、と思っていた観音様が、最終章に。円万寺の御本尊様、千手千眼十一面観音立像です。

両手で持てる大きさの観音様は、息を呑む精巧さで丁寧に掘られています。扇形に広がる千手ひとつひとつに眼が掘ってあり、さらに彩色も衰えなく美しい。思わず手を合わせました。

等観の、仏教のルーツを見つけようという行動が、世界平和を考えさせる貴重な功績を残すことに繋がりました。

伝播していくに従って、当初の目的や思想から離れてしまうことがあります。日常でも有るぐらいだから、地球規模の広さで1000年の時間を掛ければ、その懸念は現実としてあり得ることでしょう。

たから『そもそも何だったっけ?』と原点、ルーツに立ち返るのは逆に進歩的な考え方だと思います。

等観さんのその行動途中に、チベット国が悲劇が襲われました。花巻にチベットの宝物があることの背景、意義、そして未来に向かって成し得たいことを、博物館で感じてきました。

博物館のパネルがそこまで語ることはありませんが、役割と責任の重さは計り知れないものが有ります。維持管理もそうですが、毎年いろいろと考えてくださって、本当にありがたい思いです。

ウグイスカグラに赤い実が着きました。食べられるという事ですが…☺

関連記事です。