Mtg モダン カルドーサレッド アップデートメモ MKM編 他

◾️前提・留意事項

モダンのカルドーサレッドを本格調整する為のアイデア出しとして、MKMリリースを受けて(一部それとは関係なく思い浮かんだ)デッキのアップデート案・アイデアを雑多に記載する。特に今回は禁止改訂の影響が大きいため、その内容をメインで記載する。

あくまでフラッシュアイデアの為仮組み・1人回しレベルのことご留意頂きたい。

また、同好諸氏においては是非ご意見ご指摘賜りたい。

私のカルドーサレッドデッキに対する基本的な考え・思想については下記の記事参照。

また、直前のLCI時点の定点観測記事は下記。

また、本記事の画像は全て下記から引用した。

◾️特記事項

特になし。

《激情》禁止は良いニュースだったがトップメタには《オークの弓使い》が蔓延り依然厳しい環境。そもそものデッキパワーが環境に追いついていないので、基本的にはモダホラ3での大型アップデート待ち状態。

◾️個別カード評

●《ひよっこ捜査員》

《スレイベンの検査官》の同型。1マナでアーティファクトを出すクリーチャーは常に可能性があるが、それに加えて白である場合、

・《敬慕されるロクソドン》《イーオスの遍歴の騎士》を強く運用できる

・《美徳の力》のピッチコストになる

と言うボーナスが付く。3キルを目指すという方針とは食い違うが、動きとしてはかなり安定するハズなのでデッキとしては成立しそう(強いかどうかは別)。

召集型にする場合、恐らく下記のようなリストになる。1ターン使って4/4を出しながら生物をサーチするのが微妙な気がしたので《イーオスの遍歴の騎士》は一旦外した。《敬慕されるロクソドン》《美徳の力》のおかげでマナが伸びなくても打点を上げやすく、《奇襲隊》に頼らない為1ランドでもプランを立てやすい。恒常的なパンプなので、全体強化手段の2枚目を引き込まなくても勝負になる。また、タフネスも上がる為クリーチャー同士のぶつかり合いに強く、《オークの弓使い》が多いメタゲーム下ではかなり魅力的。

但し、《カルドーサの再誕》《上機嫌の解体》が無い初手は絶対にキープできない脆さもあり、もう一枠噛み合うパーツが欲しいところ。

●《クロヴァドの脚肉》

3マナからトークンが5体!だから何だ。

●《近隣の守護者》

パンプ能力は追加の《カルドーサの再誕》《上機嫌の解体》と相性が良く、うまく噛み合えば打点を大きくアップさせられる。

が、この手の噛み合えば強いカードは噛み合わなかった時に悲惨なことになるので、少なくとも2マナでやる事では無さそう。

●《門道急行の事件》

全体パンプ内蔵の除去。特定の役割を持つパーツの噛み合いを要求するデッキにとって、複数の役割を兼ねるカードはデッキの安定性を支える屋台骨になり得る。現状は相手クリーチャーは速度と頭数で回避する方針なのでメインには採用しないと思うが、どんなデッキの何を除去したいかが明確になっていればサイド候補としては十分強そう。

全体強化としてはタイムラグがあるので、あくまで除去をメインに使う前提で考える必要がある。

●《点と点を繋ぐ》

頭数の分だけアドバンテージを稼ぐカード。打点には貢献しないのでサイドカードだが、とにかく稼げる枚数が多いのでフェアデッキ相手にはかなり良さそう。2ターン目も殴れれば6〜10枚手を補充できる。ターン数は伸びたとしても、1ターン当たりの手数と打点を飽和させればフェアデッキに対する勝率はグンと上がるので、URマークタイド等が多いメタゲームならぜひ試してみたい。

●《真紅の鼓動の事件》

《点と点を繋ぐ》と同じくサイド後のリソース枠。3マナと重いが、サイド後のゲームはどうしてもゲームレンジが長くなる為許容できる。また、エンチャントなので青黒赤のデッキに触られにくいので該当カラーのフェアデッキには有効。条件達成も容易で制約条件も少ないのでプランが取りやすい。但し、《点と点を繋ぐ》と違いドローなので《オークの弓使い》に非常に弱いのが欠点。軽さも考えると《点と点を繋ぐ》の方が優れていそうだが、サイドカードなので見る相手と取るプラン次第では採用し得る。

●《ブリキ通りの男爵、クレンコ》

余ったアーティファクトを頭数に変換、ゴブリン限定だが継続的な全体強化と、能力は非常にデッキに噛み合っている。過去の記事でも述べたように基本的には2マナ以下で動きたい為3マナなのは減点要素だが、速攻のお陰で3ターン目に出さえすれば仕事はできるので、2枚程度は取っても良さそう。《モックス・アンバー》と相性が良いのも好印象。

《カルドーサの再誕》《上機嫌の解体》が無い時にパワーが落ちるのと、同じ3マナなら《イモデーンの徴募兵》の方が安定しそうなこと、ゴブリンに寄せるなら《ランドヴェルトの大群率い》と言う選択肢もあること、が勘案事項。思い切ってゴブリンに寄せて《ランドヴェルトの大群率い》と併用する構築もありかもしれない。

●《毒を選べ》

サイドカード。効果は小さいが見られる範囲も軽さも十分なので環境次第で選択肢になり得る。

●《戦導者の号令》

3マナのアンセムとしては破格の性能であり、《衝撃の震え》能力もトークンをバラ撒く戦術にはマッチしている。しかし、3マナ出る頃には手は既に枯れている場合が多く、ただの《栄光の頌歌》になりそう。アンセムなら《白の木に花開く》で良いので、《衝撃の震え》能力をうまく使うプランが無ければあまり活躍は出来無さそう。

●《脱走》

なんだかインチキできそうでうまく思いつかないカード。《炎樹族の使者》から繋がるのはgoodだが、何を持ってきたら強いのかがいまいちピンとこない。《奇襲隊》はキッカー・怒涛でプレイできないと意味がないし、横並べ要員は2マナで探す価値がない。《炎樹族の使者》《信号の邪魔者》は嬉しいタイミングもあるがトップ6枚から探すには当てにならない。現状カルドーサレッドで活かす構成は思いつかないので、今後の獲得パーツとの組み合わせで何かあれば、と言うところ。

◾️その他

MKMとは関係なく思い浮かんだアイデアを記載する。

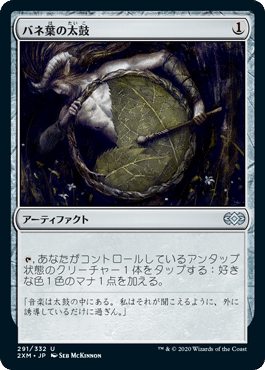

《バネ葉の太鼓》採用

LCI編の記事で下記のようなコメントを頂いた。

1人回しベースでの検討した結果ある程度理由が見えてきたので説明する。結論としては、"2枚程度の採用はアリ"。今想定しているのは下記のような構成。従来のリストに対し、《ミシュラのガラクタ》枠に《羽ばたき飛行機械》、フリースロット(《アタルカの命令》《ゴブリンの先達》のような汎用カードか、サイドの《軍勢の忠節者》が適宜入っていた枠)に《バネ葉の太鼓》を取っている。

①アーティファクトカウント②マナカウントの二つの要素を兼ねるパーツなので、基本的には①②どちらかが不足する初手をキープしやすくする作用がある。過去の記事でも何度か触れているように、シナジーデッキにとって複数の役割を兼ねるパーツはデッキの安定性の観点で非常に有用だが、《バネ葉の太鼓》にはクリーチャー一体をタップするだけで0マナ同等で運用でき、かつクリーチャーの召喚酔いの影響を受けないという魅力がある(《極楽のマントル》や他の1マナアーティファクトには無い優位点)。

また、クリーチャーをタップするという打点のロスも、《カルドーサの再誕》《上機嫌の解体》をプレイすれば簡単に取り返せる上、そもそもマナスクリューの状態においてはマナが増える方が遥かにテンポに貢献する為気にならない。

ケース別に具体例を挙げる。

・アーティファクトカウント不足のケース

《カルドーサの再誕》《上機嫌の解体》8枚を安定的に運用する為、0マナアーティファクトを10〜12枚採用しているが、トークンスペルを過剰に引く・0マナアーティファクトを引けないことによりトークンスペルが手札で浮くケースはそれなりに発生する(体感では30%前後、特にトークンスペルが1枚も撃てないような致命的なケースは15%前後、計算すれば理論値を出すことは可)。

デッキの強度的には手札が1枚腐る程度であれば許容範囲だが、トークンスペルを1枚も使えないケースは動きが弱く、また2枚目以降のトークンスペルは勝利貢献度が高い為、ここが活きてくる価値は大きい。

例えば初手に《バネ葉の太鼓》が来る確率は、2枚採用の場合ざっくり計算で約23%となり、上述30%と掛け合わせると約7%のケースで効果が見込める。尚、これは《バネ葉の太鼓》でなくとも0マナアーティファクトであれば同じ効果を望める。

・マナカウント不足のケース

このデッキの初手の土地枚数の考え方は、

・1枚:2ターン目以降強い動きが取れないので基本的にはマリガン、マリガン回数や手の内容等によってはリスクを取ってキープせざるを得ないケースもあり

・2枚:標準的な動きができる為キープ

・3枚:標準的な動きができる為キープ

・4枚以上:アクションが足りずプランが立たないので無条件でマリガン

となる。2〜3が許容ゾーン、4がキープ不可なので、構築としては7枚中の期待値2〜3の間、やや2寄り狙って17〜20の間で調整することになる。

1マリガン後など、リスクを取って1ランドでキープせざるを得ないことも多く(体感35%前後)、《バネ葉の太鼓》2枚採用の場合ざっくり計算で約8%のケースでマナトラブルを緩和できる。下記にサンプルハンドを示す。

どちらも、最後の1枚が土地であればほぼベストハンドのケース。もしくは1マリガン後1ランドであればリスク込みでキープできるケースである。最後の1枚が《バネ葉の太鼓》であればトップに掛けずとも十分キープができる。

当然ながら、《バネ葉の太鼓》を採用することによる背反も存在し、それは効果の裏返しである。即ち、①アーティファクトカウントが過剰になる②マナカウントが過剰になる事でキープ率が下がることである。

・アーティファクトカウントが過剰なケース

前述の通り、トークンスペル2種を効果的に運用する為に大量の軽量アーティファクトを採用しているが、《羽ばたき飛行機械》《モックス・アンバー》《バネ葉の太鼓》はトークンスペルや特定のカードと組み合わせなければカード一枚分の価値にはならない。1枚腐るだけなら許容できるが、2枚目は看過できない。このようなケースは体感で約15%弱発生する。

基本的には《羽ばたき飛行機械》《モックス・アンバー》《バネ葉の太鼓》の合計枚数が管理要素となるが、それぞれが他のパーツと交互作用を持つのでデッキトータルのバランスを考えて調整が必要。現状は合計枚数8枚で運用中だが、ここはまだ調整の余地があると感じる。サンプルハンドを下記に示す。

このケースは単品で何もしないパーツが3枚重なった上にそれらを処理できるトークンスペルを引けていない。《バネ葉の太鼓》が適当な1マナ生物の場合問題なくキープできる為、明確に背反である。

・マナカウントが過剰なケース

前述の通り、初手で土地4はアクション不足の為無条件にマリガンだが、土地3枚+《バネ葉の太鼓》+トークンスペル無し でも同様となる(従って、このケースは前項アーティファクトカウント過剰と同時に起こることが多い)。サンプルハンドを下記に示す。

こちらのケースも適当な1マナクリーチャーであればギリギリキープできている。トークンスペル等が引き込めれば十分戦えるので、後手であればキープを検討しても良い。

上記の理由から、下振れを抑制する効果はあるものの、複数枚引くと処理できず下振れ要因に転じる為、2枚程度の採用であれば有効に運用できると判断した。

《羽ばたき飛行機械》《モックス・アンバー》《バネ葉の太鼓》の総枚数は検討の余地があり、可能ならば《ミシュラのガラクタ》と置換したいが、それぞれ召集クリーチャーや伝説クリーチャー等との噛み合いもあり、トータルでベストな構成はまだまだ考えていく必要がある。

また、上述の体感ベースの計算は曖昧なところもあり、あくまで参考程度だが、精緻に計算していけば恐らく最適解も見えてくると思うので、ある程度構築が固まり、具体的な目標ができたタイミングで再考する。

以上。今後も不定期でやっていきます。

感想とか貰えると喜びます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?